物理所吴凡团队:硫化物固态电解质与有机液态电极固-液界面兼容性新突破

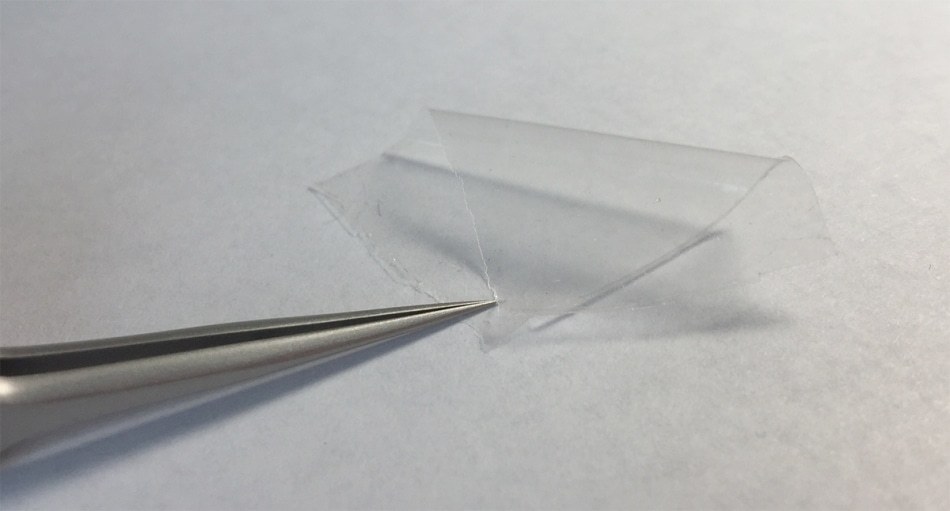

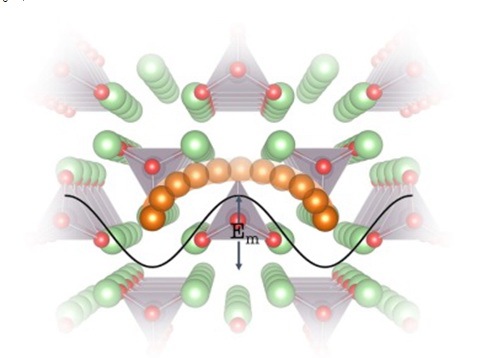

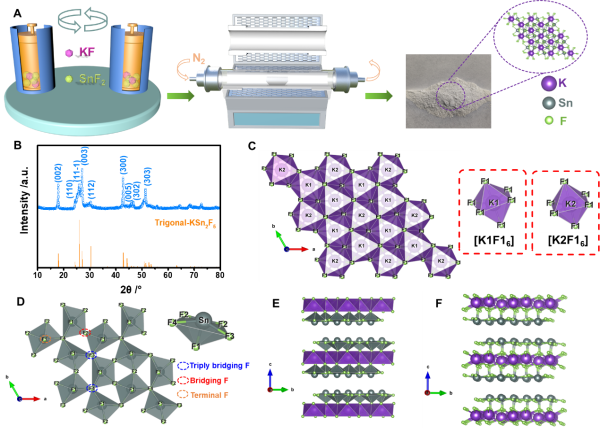

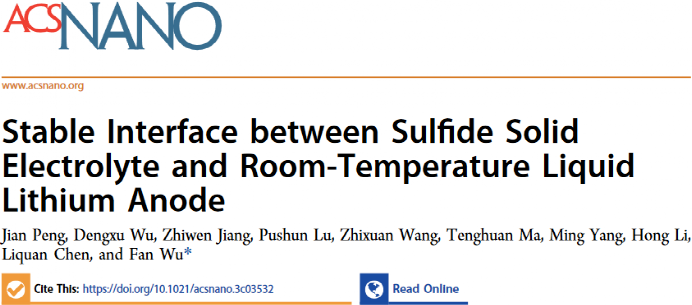

【工作介绍】锂金属由于其最高的能量密度而被认为是最理想的锂电池负极材料,但传统的锂金属-液体电解液电池系统存在着低库仑效率、SEI重复破裂生成和锂枝晶生长等问题。由锂金属、芳香烃和醚类溶剂组成的室温液态锂金属可从根本上抑制锂枝晶形核生长,从而解决以上问题,并且比高温熔融的碱金属或碱金属合金更容易控制、更稳定、更安全。然而,室温液态锂金属与硫化物固态电解质界面不兼容,会发生剧烈的化学反应。基于此,中科院物理所吴凡团队在解决硫化物固态电解质与有机液体电极之间长期存在的固-液界面相容性难题上取得了突破。开发出了包括PEO和β-Li3PS4/S在内的多种兼容性强的界面保护层,实现了大于1000h的长时间稳定循环。这种稳定硫化物固态电解质和有机液态锂负极之间的固-液界面的技术方法,成功地解决了界面副反应的关键问题,使这种电池构造在长周期运行中安全稳定。这为进一步提高锂电池的循环寿命和安全性开辟了新的路径。该成果以“Stable Interface Between Sulfide Solid Electrolyte and-Room-Temperature Liquid Lithium Anode”为题发表在ACS Nano上,通讯作者为中国科学院物理研究所吴凡研究员,共同第一作者为彭健博士,伍登旭硕士和姜智文硕士。【背景介绍】在锂离子电池中,固-液界面的化学和电化学不稳定性对电池特性有重要影响,如充放电效率、能量效率、能量密度、功率密度、循环性、使用寿命、安全性和自放电。不稳定的固体电解质界面(SEI)和暴露的表面会消耗锂源,降低循环性能/放电效率,增加内阻,产生气体,并降低安全性。解决固-液界面的化学/电化学不稳定问题是电池有效运行的关键。因此,对界面问题的研究是锂离子电池基础研究的核心。为了稳定电极-电解质界面,研究人员通常对电极/电解质材料或电极/电解质表面进行改性,或在电解质中添加添加剂以形成更稳定的SEI层,以获得良好效果。硫化物固体电解质(SE)表现出与液体电解质相当/超过液体电解质的高离子传导性和理想的机械硬度。然而,硫化物SE和有机液体电极(LE)之间的固-液界面问题一直是一个难以克服的挑战,研究结果非常有限。如果这个界面问题能够得到很好的解决,硫化物SE的应用范围可以从全固态电池(ASSB)系统进一步扩大到半固态电池(SSSB)系统。例如,在锂硫(Li-S)电池系统中,硫化物SE被用来形成固-液混合电解质,可以有效防止锂-硫电池中的穿梭效应,进一步提高循环性能。此外,在这项工作和以前的相关工作中,硫化物SE被应用于液体金属锂(Li-BP-DME)电池。在这种新的电池配置中,带有PEO保护层的硫化物SE和Li-BP-DME溶液可以保持稳定和兼容的界面,从而提高循环稳定性。然而,深入的降解机制仍然是缺失的,没有得到理解。为了清楚准确地了解硫化物SE(Li7P3S11(LPS))-有机LEs(液态金属Li-BP-DME)电池的固-液界面的形成和演变机制,本工作利用各种先进的表征技术对界面进行了研究,如X射线粉末衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、能量色散谱(EDS)、X射线光电子能谱(XPS)、飞行时间二次离子质谱(TOF-SIMS)等。此外,基于对界面的深入研究,有效地设计和控制了有机LE/硫化物SE界面。因此,在有机LE和硫化物SE之间的固-液界面相容性这一长期难题上取得了突破性进展。获得了多种化学/电化学稳定、高锂电导率、电子绝缘的与有机LEs(液态金属锂-BP-DME)和硫化物SEs(LPS)兼容的界面保护层,包括PEO-LiTFSI和β-Li3PS4/S界面层。对液态金属锂(Li-BP-DME)与保护层反应形成的SEI层进行了深入表征。此外,在使用两种界面保护层的硫化物SE(LPS)/界面保护层/有机LE(Li-BP-DME)对称电池中获得了长周期性能。在使用PEO-LiTFSI聚合物界面保护层的对称电池中,在循环1000小时后,阻抗和极化电压值仍然很小。同样,带有β-Li3PS4/S界面保护层的对称电池也可以稳定地循环1100h,而且阻抗很小。这些结果证明了两个界面保护层的有效性,它们可以长期稳定硫化物SE(LPS)和有机LE(Li-BP-DME)之间的固-液界面。这种稳定固-液界面的技术方法成功地解决了硫化物SE(LPS)-有机LE(Li-BP-DME)电池体系中界面副反应的关键问题。因此,"液态金属锂(Li-BP-DME)"可以提供优异的性能,如高安全性、优异的树枝状物抑制能力、低氧化还原电位0.2V-0.3V vs Li/Li+,以及室温下12mS cm-1的高电导率,并且电池系统可以长期安全循环。该技术方法为解决硫化物SE和有机LE的固-液界面相容性问题提供了宝贵的方法,对进一步提高锂电池的循环寿命和安全性具有重要的现实意义。 【核心内容】为了研究裸露的硫化物SE(Li7P3S11)和液体金属锂BP-DME之间的SEI,我们组装了Li1.5BP3DME10/LPS/Li1.5BP3DME10对称电池(图1a-1c)。有机LE与硫化物SE接触,形成固-液界面,如图1c所示。图1a显示了对称电池的电压曲线,显示了逐渐增加的过电位(从0.123V到2.45V)和不稳定的循环,在30℃下电流密度为0.127mA cm-2,持续200小时。对称电池的阻抗持续增加表明在界面上发生了副反应,硫化物SE(LPS)和有机LE(Li-BP-DME)之间的化学/电化学稳定性很差。这也可以从循环前后的LPS的XRD数据中得到证实(图1d)。循环后,LPS片材表面的特征峰几乎完全消失,表明LPS表面几乎完全反应或分解了。循环后裸露的硫化物SE的横截面和平视形态由SEM进行了表征。由于硫化物SE的面积比有机LE的面积大,LPS有两个区域。一个是暴露于Li-BP-DME的反应区,另一个是未暴露于Li-BP-DME的非反应区,如图1e所示。图1f-g显示了循环后的LPS片的SEM图像,它显示了LPS片的反应区和非反应区的细节。结果显示,许多界面侧面反应的产物堆积在反应区,而未反应区是光滑、平坦和密集的。图1g的EDS映射图见图1h。比较反应区和未反应区的C、O、P和S元素含量,未反应区的P和S元素含量明显高于反应区,而反应区的C和O元素含量则高于未反应区。这些结果表明,界面副反应导致了硫化物SE的分解,大量的有机物质在反应区积累。图1i-1j分别显示了非反应区、轻度反应区、轻度严重反应区和严重反应区的细节。与图1i中的非反应区相比,在从非反应区向反应区过渡的过程中,界面侧的反应程度逐渐加强。轻度反应区的反应物的形态特征是光滑的球形小颗粒堆积,而轻度反应区的反应物是小绒球状颗粒,有不连续的薄层和裂缝。那些在严重反应区的颗粒的特点是更多的颗粒堆积在一起,形成一个更厚的界面层,它是崎岖不平的,有许多孔隙。图1m-1p是LPS片界面的SEM和EDS图谱。图1n中严重反应区的横截面形态显示,反应后的LPS片变得松散,具有多层结构。这表明在LPS界面和内部发生了化学反应,产生了更多的反应产物。反应产物很大,导致固体电解质层之间出现断裂和撕裂。由于反应产物的离子传导能力比原来的LPS SE弱,而且整个电解质片的离子传导通道不均匀,对称电池的极化不断增加。图1o清楚地显示了一个蓬松的、较厚的SEI层,厚度约为1.5μm。图1o的EDS映射图显示在图1p。可以看出,SEI层中C和O元素的含量高于LPS片,而LPS片中P和S元素的含量则高于SEI层。这些结果表明,SEI层的成分中含有大量的有机物和部分无机物,导致其具有蓬松而非致密的特点,离子传导率低。 图2显示了Li7P3S11的XPS分析以及它们与液体金属锂的反应。P 2p光谱可分为131.4 eV和133.1 eV的两个峰,分别对应于P2S74-和PS43-物种。随着反应的加剧,P2S74-的峰面积比从散装Li7P3S11的61%下降到严重反应区的48%。这一现象的原因是在Li7P3S11的DME溶解产物中,P2S7相比PS4相更易溶解。P2S7相的逐渐溶解导致Li7P3S11电解液表面不断形成孔和裂缝,这与SEM的结果很一致。在块状Li7P3S11中,S 2p信号可由三种不同的硫物种描述,在161.3、162.0和163.4 eV处发现峰值,它们分别对应于P-S-Li、P=S和P-S-P硫物种。峰区产生的P-S-Li、P=S和P-S-P硫磺物种的比例约为7:3:1,与Li7P3S11结构模型的理论值非常吻合。在Li7P3S11的轻度和重度反应区,属于P2S7相的P-S-P的峰面积比下降,这也证实了P2S7相的溶解。此外,在严重反应区,159.9 eV的新峰被赋予Li2S,这源于Li7P3S11 SE与液体金属锂的反应。至于C 1s光谱,Li7P3S11中284.8和286.7 eV的信号分别对应于-(CH2)-键和-O-CH2-键,这归因于样品杂质(脂肪族、不定形碳)。以284.8 eV为中心的碳峰被用作参考峰。在轻度反应区,在288.6 eV处出现了另一个C 1s信号,它源于DME分解的-O=C-O-。在严重反应区,也检测到了来自碳酸盐物种(如Li2CO3和ROCO2Li)的-OCO2-(在289.6 eV)。Li7P3S11中的O 1s光谱由两个主要贡献描述。位于531.2和532.9 eV的峰值分别属于Li-O-(Li2O)和C-O-C。Li2O是另一种常见的相位杂质。在轻度反应区,发现来自酯类(-COOR)的C=O键(在532.4 eV)。在严重反应区,C=O(-COOR和-OCO2-)的峰面积比明显增加,这与上述C 1s光谱的分析一致。在Li 1s光谱中,55.4 eV的峰可以归属于Li-O(Li2O,LiOH,Li2CO3)或Li-S(Li-S-P,Li2S),这些材料的BEs非常接近,因此这里用一个宽峰来近似地拟合Li 1s光谱。为了进一步研究SEI,通过TOF-SIMS技术对循环后的LPS裸片进行了测量。补充图1显示了LPS表面的SEI带负电和正电的片段的质谱,其中包含了关于SEI带电片段的信息。质谱包含了大量的正负离子碎片,包括无机离子碎片离子碎片。无机物包括LiC(C-)、LiH(Li2H+)、Li2O(Li3O+)、多硫化锂LiSx(S-、S2-、S3-、Li2S+、Li3S+)、Li3P(P-)、Li3PO4(P-、PO2-、Li2PO2+)、Li2SO3或LiSxOy(SO-、S2O-、SO2、 Li2SO+,Li3SO+),LiOH(LiO2H2-),LiSH(SH-,Li2SH+),Li2CO3(Li3CO3+),一些硫化物的分解产物(PS-,PS2-,PS3-,PSO-,PS2O-),以及由一些杂质元素产生的LiF,LiCl。有机化合物包括烷氧基碳酸盐ROCO2Li(O-)、烷氧基亚硫酸盐ROSO2Li(SO-、S2O-、SO2-、Li2SO+、Li3SO+)、乙炔化合物(CH-、C2H-)、烷基化合物(CH3+)、非芳香族化合物硫醇RSH(SH-)、甲酸锂HCOOLi(CHO2-)、乙酰基锂HCCOLi(C2HO-)和其他有机化合物。C6H5+苯环离子的存在表明联苯的分解。虽然不同反应区(轻度反应区和重度反应区)的SEI形态特征不同(图1j-1l所示),但不同区域的离子碎片基本相同,而只有个别离子种类不同。例如,Li2S+(m/z=46)、Li2SO+(m/z=62)、Li3SO+(m/z=69)和Li2PO2+(m/z=77)无机离子碎片没有出现在严重反应区,而CH3OLi2+(m/z=45)、CH3O2+(m/z=47)和 C6H5+(m/z=77)有机离子碎片没有出现在温和反应区。这表明严重反应区的SEI层比轻微反应区的SEI层含有更多的有机产物,这样,严重反应区的SEI层的形态是由大量的有机物堆积形成的笨重而松散的结构。为了研究这些反应产物物种的空间分布,测量了负离子和正离子模式的映射图像,如图3a,图3b所示。从图3a中可以看出,C-、O-、CH-、C2H-、S-和SH-有机二次离子表现出相对较高的强度,而其他无机二次离子表现出相对较低的强度。这意味着SEI层的表面,即靠近有机LE的一侧,主要由有机物组成,而无机物的比例较少。图3b显示Li+二次离子的强度相对较高,说明在SEI形成过程中,锂源被部分消耗,SEI表层的有机产物含有大量的锂元素。根据LPS片在负离子和正离子模式下循环后的深度曲线(图3c-3f),无机离子片段(Sx-(S-,S2-,S3-),SxOy-(SO-,SO2-,S2O-),PSxOy-(PS-,PS2-,PS3-,PSO-),P-,PO2-,SH-、 LiO2H2-, LiS-, Li+, Li2+, Li2H+, Li2SH+, Li2OH+, Li3O+, Li3CO3+, LiSxOy+ (Li2S+, Li3S+, Li2SO+, Li3SO+), Li2PO2+) 随着分析深度的增加而增加、 而有机离子碎片(C-, O-, CH-, C2H-, CH2O-, CHO2-, CH3+, CH3O2-, C6H5+, CH3OLi2+)的强度随着深度的增加而降低,表明SEI是双层结构,外层和内层分别由有机和无机相组成。这与主流的SEI层模型和镶嵌模型中的双层模型是一致的(即SEI层由两层物质组成,靠近液态电解质的松散有机物和靠近金属锂的致密无机物)。从深度剖面曲线也可以确认SEI的厚度,大于166nm(10nm min-1 SiO2标准,1000s),比传统液态电解质金属锂电池的厚度(10~20nm)。从二次离子的三维分布(图3g),可以观察到二次离子随深度变化的趋势。二次离子的三维分布与图3c-3f中二次离子随深度变化的趋势一致。值得指出的是,硫化物SE (Li7P3S11)的分解产物(PS-, PS2-, PS3-, PSO-, PS2O-)的含量随深度增加,说明大量的硫化物SE (Li7P3S11)被分解,分解产物在硫化物SE附近的表面聚集。总之,裸露的硫化物SE和有机液体金属锂-BP-DME之间的界面层是一个松散的界面层,其中有机和无机产物是随机堆积的。松散的界面层没有形成一个薄而密的连续无机界面层来阻挡有机Li-BP-DME,而是让液态金属锂不断地通过这个界面层与硫化物SE发生反应,从而消耗了电池中的锂源,降低了电池的循环性能,导致电池的内阻增加,最终失效。 根据上述特征分析,由硫化物SE和有机LE Li-BP-DME反应形成的SEI不能稳定地兼容。因此,有必要设计出化学/电化学稳定、高锂导电性和电子绝缘性并与有机LE Li-BP-DME和硫化物SE兼容的人工SEI层。此文选择了四种可能适用于硫化物SE和液体有机阳极的界面层材料,包括LIPON、富含LiF的界面层、PEO-LiTFSI聚合物和β-Li3PS4/S(图4a-4d)。LIPON界面层的厚度为200纳米,通过磁控溅射在硫化物SE片上,如图4e所示。图4f显示了在固定电流为0.127 mA cm-2时,由Li7P3S11、Li-BP-DME和LIPON界面层组装的对称电池的电压曲线。对称电池显示出低的初始过电位(0.08V),但在循环200小时后电压迅速上升到0.68V。低的初始过电位表明在循环前有一个小的界面阻抗和良好的界面接触,但迅速增加的电压表明LIPON和Li-BP-DME之间有严重的反应。因此,LIPON界面层并没有起到稳定界面的作用。由LIPON和Li-BP-DME之间的反应产生的SEI不具有化学/电化学稳定性和高离子传导性,这样的LIPON界面层就不适合做界面保护。富含LiF的界面层是在Li7P3S11片材的表面原位形成的,实验过程见图4b。从界面层的照片(图4g)可以看出,界面层的厚度均匀性较差,界面层中出现了材料聚集的现象,部分区域出现了可观察到的白色材料聚集。带有富含LiF的界面层的Li7P3S11和Li-BP-DME溶液在0.127 mA cm-2的固定电流下被组装成一个对称电池。电压曲线如图4h所示,这与带有LIPON界面层的对称电池相似。稳定性差的循环200h后,极化电压从0.135V逐渐增加到1.3V,表明界面阻抗逐渐增加。这种界面层不能发挥兼容作用,因此不适合硫化物SE和液体电解质电池系统。PEO-LiTFSI聚合物具有良好的化学/电化学稳定性,可以作为硫化物SE和金属锂之间的界面层,起到良好的界面保护作用。因此,尝试将PEO-LiTFSI聚合物引入硫化物SE和液态金属负极体系中,具体制备过程见图4c。图4i所示为制备好的带有PEO界面层的Li7P3S11薄片,它被组装成一个对称电池。电压曲线如图4j所示。该对称电池在电流密度为0.127 mA cm-2的情况下稳定循环200h,极化电压0.115V几乎没有变化,表明PEO-LiTFSI聚合物和Li-BP-DME之间反应形成的SEI与硫化物SE Li7P3S11兼容。这种SEI具有良好的化学/电化学稳定性,在室温下具有高的Li+导电性,以及理想的电子绝缘性能。另一个有效的界面层是β-Li3PS4/S。该界面层的制备过程如图4d所示,它也是在原地生成的。图4k显示了制备好的带有β-Li3PS4/S的Li7P3S11片,它被用来组装对称电池。对称电池的电压曲线如图4l所示,显示了对称电池在电流密度为0.127 mA cm-2的情况下200h的稳定循环,以及几乎不变的0.075V的极化电压。因此,β-Li3PS4/S界面层适用于硫化物SE和液体电解质电池系统。总之,通过实验筛选,从四种可能的兼容界面层材料中选出了两种具有实际效果的界面层材料(即PEO-LiTFSI聚合物和β-Li3PS4/S)。为了获得具有最佳化学/电化学稳定性和Li+电导率的PEO-LiTFSI和β-Li3PS4/S界面保护层,对两种界面层的制备参数进行了详细研究。PEO界面层有两个关键参数,一个是界面层的厚度,另一个是界面层中锂盐LiTFSI的浓度。首先探讨了PEO界面层的最佳厚度,如图5a所示。探讨了两种LiTFSI浓度(EO/Li+=24和EO/Li+=8)的PEO界面层的不同厚度。通过在Li7P3S11片材上浸泡不同数量的PEO溶液来控制界面层的厚度,PEO溶液的浸泡量为20μL、30μL、40μL和50μL。具有不同厚度参数的界面层的Li7P3S11片被组装成对称的电池。结果表明,在两种锂盐浓度下,不同量的PEO溶液(或不同厚度)的PEO界面层,对称电池在稳定循环200h后,在0.127mA cm-2的电流密度和0.15V左右的小极化电压下表现出良好的循环性能。接下来,我们探讨了不同浓度的锂盐LiTFSI的界面层在相同厚度下的有效性(图5b)。在固定的PEO溶液体积(40μL)下,研究了不同锂盐浓度EO/Li+=120、62.5、30、24、12和8的界面层并组装成对称电池。结果表明,在电流密度为0.127 mA cm-2、极化电压为0.15V左右的小电流下,具有不同锂盐LiTFSI浓度的界面层的对称电池也显示出良好的循环稳定性(200小时)。对PEO界面层的两个最佳参数的探索实验表明,PEO-LiTFSI系统的界面层在实验探索的广泛参数范围内具有良好的有效性。依次探讨了β-Li3PS4/S界面层的最佳厚度参数(图5c)。β-Li3PS4/S界面层的厚度是通过控制硫化物SE Li7P3S11片在β-Li3PS4/S前驱体溶液中的提拉次数来调节的。提拉次数分别为2、4、6、8、10、20和40。可以看出,随着拉动时间增加到10,对称电池的稳定性明显提高,但提拉次数为20和40时,对称电池就失效了。提拉次数少于10次的对称电池失败是因为β-Li3PS4/S界面层的厚度很薄,与Li-BP-DME发生了反应。提拉次数为20次和40次的对称电池的失败原因是β-Li3PS4/S界面层太厚,在原位加热过程中出现裂纹现象(图6i-m)。因此,Li-BP-DME溶液渗透并与硫化物SE Li7P3S11反应,导致对称电池失效。因此,当提拉次数为10时,β-Li3PS4/S界面层的厚度参数是最佳的。极化电压0.08V几乎没有变化,界面阻抗也没有增加,说明这个参数的β-Li3PS4/S界面层是最有效的。循环后的PEO和β-Li3PS4/S界面层的特征由SEM描述,如图6所示。图6a-6h显示了循环后PEO界面层的SEM图像,其中图6a-6d显示了平视形态,图6e-6h显示了横断面形态。图6a显示了循环后带有PEO界面层的Li7P3S11板材。片材的中间部分与Li-BP-DME接触以产生SEI,而片材的边缘部分是涂在Li7P3S11片材上的原始PEO薄膜,没有与Li-BP-DME接触。PEO界面层与Li-BP-DME反应的部分的形态与Li7P3S11片材的未反应区域明显不同。图6c显示了未反应区域的PEO层的放大SEM图像,它是光滑、平坦和致密的。图6b和6d显示了SEI区域的放大SEM图像,它也是致密的,而不是裸Li7P3S11片材的充满裂纹的片材(图1k和1l)。SEI表面是凹凸不平的鱼鳞层,说明靠近Li-BP-DME的SEI表面是以有机物为主体。图6e-6h显示了PEO界面层的横截面形态。循环前的SEM图像为图6e和6g,显示了3.56μm的PEO界面层的致密和平整。图6f和6h显示了循环后PEO界面的SEM图像,其厚度为3.29μm,与循环前相比,其厚度略有减少。然而,它仍然是致密和相对平坦的,没有裂缝。在PEO界面层下的Li7P3S11薄片也得到了很好的保护和致密,没有出现裸Li7P3S11的分层(图1n)。从这两个角度来看,PEO界面层可以有效地阻止液态金属锂-BP-DME对硫化物SE Li7P3S11的侵蚀。β-Li3PS4/S界面层也通过SEM进行了表征,如图6i-6p所示。图6i和图6k是循环前的β-Li3PS4/S界面层的平视形态图。结果显示,界面层的边缘是平坦而致密的,但在界面层的较厚部分存在一些裂缝。图6j和图6l显示了循环后的界面层的平视形态。界面层表面存在裂缝,球形的有机物在裂缝处聚集/生长,而没有裂缝的地方则是平坦而密集的。图6m-6p显示了界面层的横截面形态,其中循环前的界面层光滑、致密、平整,厚度为2.05μm(图6m和图6o)。循环后的界面层厚度约为0.67μm(如果包括上面的凹凸不平的有机层,则1μm),但裂缝出现并增长,使β-Li3PS4/S界面层爆裂(图6n和图6p)。因此,β-Li3PS4/S界面层失败的原因不是它与Li-BP-DME的反应,而是由于其不均匀的厚度所引起的裂缝。Li-BP-DME溶液通过这些裂缝与硫化SE Li7P3S11反应,导致Li7P3S11和β-Li3PS4/S之间的界面反应产物的增长,使界面层破裂。在形成更多的裂缝后,当β-Li3PS4/S界面层被破坏时,对称电池就会失效。为了了解PEO-LiTFSI界面层与硫化物SE Li7P3S11/有机LE Li-BP-DME兼容,以便在室温下实现良好的Li+传导,通过TOF-SIMS技术测量了循环后的PEO@Li7P3S11片。结果显示,大量的无机和有机界面反应产物积累。无机产物包括LiF(F-,Li2F+,Li3F2+),Li2CO3(Li3CO3+),Li2NO3(NO2-,NO3-),Li3P(P-),Li2S(S-),LiH(Li2H+),LiCx(C-,C2-,C4-,C6-,Li3C3+),Li2O(O-),Li3PO4(PO2-,Li3P2O2、Li3P2O3-, Li2PO2+, Li4POH4+),Li2SO3(Li3SO+),LiSH(Li2SH+),LiOH(Li2OH+),微量硫化物SE Li7P3S11的一些分解产物(PS2-,PSO-),以及由微量杂质元素产生的LiCl(Cl-)。有机产品包括乙炔化合物(CH-,C2H-),烷基化合物(CH3+,C2H3+,C2H5+,C3H7+,C4H7+),烯基化合物(C3H5+),甲酸锂HCOOLi(CHO2-)、乙酰化锂HCCOLi(C2HO-),LiTFSI的有机分解产物(OFH3-、CH2OF-、C2O2F-、CNO-)和残留的乙腈(ACN)小分子(CN-)。从负离子(图7a和补充图6)和正离子(图7b)模式的映射图像可以看出,除了C-和Li+的分布相对均匀外,无机和有机二级离子片段的分布并不均匀。这些二次离子碎片的聚集分布与循环后PEO界面层的SEM图像(图6d和图6h)的粗糙表面一致。根据负离子和正离子模式的深度曲线(图7c-7f),S-、SH-和Li+二次离子碎片的信号强度随着深度的增加而增强,这表明SEI层中越来越多的Li2S(S-)、LiSH(SH-)无机物。一些无机离子碎片(如F-、PSO-、PS2-、PO2-、P-、Li3P2O2-、Li2+、Li2OH+、Li2F+、Li3F2+和Li3O+)的信号强度随着深度的增加先减后增,说明这些无机物在SEI表面或深层的分布较多,而在SEI表层的分布较少。其中,无机物LiF(F-、Li2F+、Li3F2+)、LiOH(Li2OH+)、Li3PO4(Li3P2O2-)、Li2O(Li3O+)都是有利于Li+传导的成分。其他无机二次离子碎片如NO2-、NO3-、Li3CO3+、Li2H+、Li3C3+和Li4POH4+的信号强度随着深度的增加而降低,说明Li2NO3(NO2-、NO3-)、Li2CO3(Li3CO3+)、LiH(Li2H+)、LiC(Li3C3+)等无机物更多地分布在SEI层的表面,在SEI层内部分布很少。CN-、CH2OF-、CH-和C2H-的信号强度很强,但随着深度的增加而降低,表明这些有机物主要分布在靠近SEI的表面。CN-的存在表明小的乙腈分子仍然存在,而CH2OF-是LiTFSI的分解产物。其他有机离子碎片C7H5-, C2HO-, CHO2-, OFH3-, C2O2F-, CNO-, CH3+, C2H3+, C2H5+, C3H5+, C3H7+, C4H7+, C3H6O+, CH2OLi+的信号强度随深度增加而明显下降,说明这些有机物只分布在SEI的表面。这些离子碎片的信号强度随深度变化的信息在三维分布图中得到了更直观的体现(图7g)。基于TOF-SIMS的表征结果表明,当温度高于玻璃状态时,PEO-LiTFSI界面层中Li+的传导模式不再是PEO分子链运动引起的Li+的跳跃性传导、而是在PEO界面层中产生了大量的无机锂导体(LiF、Li2CO3、Li2NO3、Li3P、Li2S、LiH、LiCx、Li2O、Li3PO4、Li2SO3、LiSH、LiOH)。一般认为,单一的化合物不能实现理想的SEI膜的理想功能,因为当不同的化合物成分共存于SEI中时,它们可以相互合作,形成异质结构,从而改善阳极面的离子导电性和电子绝缘性能。此外,氰基和甲氟烷的作用进一步改变了Li+在PEO层中的传输模式,因为氟具有很强的电子汲取能力,可以削弱含氟有机物(OFH3-、CH2OF-(甲基氟醚))与Li+的相互作用。此外,含氟有机物可以与含氟阴离子(TFSI-)相互作用,抑制阴离子的运输,从而减少浓度极化。作为增塑剂的小乙腈分子和液体锂金属Li-BP-DME的残留物也可以促进Li+在电解质中的迁移。在无机锂盐、甲醚和增塑剂的共同作用下,界面层可以有效地运输Li+。Li-BP-DME溶液作为一种活性电子间接转移引发剂,可以引发环氧乙烷的阴离子活性聚合,生成PEO。因此,高分子量的PEO与Li-BP-DME具有良好的化学稳定性。因此,该界面层具有化学/电化学稳定性、高Li+导电性和电子绝缘性。由于TOF-SIMS的检测限制,测试深度只能达到500nm,这与SEM显示的2.6μm的界面层厚度不同(图6f和图6h)。因此,TOF-SIMS只测试SEI的表面层和SEI内层的一部分。根据这部分信息,无机产物的信号强度随着深度的增加而增加,而有机化合物的信号强度则随着深度的增加而减少。可以推测,在靠近硫化物SE的一侧积累了更多的无机产物,而在靠近Li-BP-DME的一侧存在更多的有机产物。β-Li3PS4/S能够作为硫化物SE和有机LE电池系统的界面层的机制是由于β-Li3PS4/S与醚基液体电解质反应的唯一产物是DME溶解的Li3PS4,它不溶于各种有机极性溶剂,从而阻止了β-Li3PS4/S的进一步溶解,从而阻止了硫化物SE Li7P3S11被有机LE Li-BP-DME侵蚀的现象。为了了解β-Li3PS4/S界面层如何有效地工作,通过TOF-SIMS技术测量了循环后的β-Li3PS4/S@ Li7P3S11片层。β-Li3PS4/S表面的SEI带负电和正电的片段的质谱显示在补充图8。可以看出,在界面上产生了一些无机和有机产物。无机物有Li2CO3(Li3CO3+), Li2NO3(NO2-), Li3P(P-), Li2S(S-), LiH(Li2H+), LiCx(C-), Li2O(O-), Li3PO4(PO2-, Li4POH4+)、 LiSH(SH-),LiOH(OH-),硫化物SE Li7P3S11(PS2-,PSO-)的分解产物,以及由杂质元素氟产生的LiF。有机化合物包括乙炔化合物(CH-,C2H-),烷基化合物(CH3+,C2H5+,C3H7+,C4H7+),烯基化合物(C2H3+,C3H5+),甲酸锂HCOOLi(CHO2-),乙酰锂HCCOLi(C2HO-)和其他有机化合物。从负离子(图8a)和正离子(图8b)模式的映射图像可以看出,各种界面产物均匀分布。有机物质CH-、C2H-、C-、O-和无机物质Li2OH+的信号强度很强,说明SEI表面基本上是由有机物质和少量无机LiOH组成。根据负离子和正离子模式的深度曲线(图8c-8f),Li2H+、Li3CO3+、Li4POH4+和Li2F+(杂质碎片离子)的信号强度随深度增加而降低,说明SEI层表面存在Li2H(Li2H+)、Li2CO3(Li3CO3+)、Li3PO4(Li4POH4+)和LiF(Li2F+)。其他无机离子片段,如S-、S2-、SH-、P-、PS-、PS2-、PSO-、Li2+、Li2S+、Li3S+、Li3O+和Li2OH+的信号强度随着深度的增加而增加,表明Li2O(Li3O+)、Li3P(P-)、LiSx(Li2S+, Li3S+)、 LiOH(Li2OH+)、LiSH(SH-)和与Li7P3S11有关的离子性物种PSx-(P-、PS-、PS2-、PSO-是PSx-的氧化产物)在SEI层的分布相对较多,在SEI表层的分布较少。与无机物的信号强度相比,大多数有机物(CHO2-, C2HO-, CH3+, C2H3+, C2H5+, C3H3+, C3H5+, C3H7+, C4H7+)的信号强度较弱,并随着深度的增加而降低,说明它们只分布在SEI表面。相反,CH-和C2H-信号强度较强,并随深度的增加而减少,表明SEI中的有机物质。这些二级离子片段的信号强度随深度变化的信息在三维分布图中得到了更直观的体现(图8g)。从上述数据中,可以得到一个相对清晰的SEI结构。β- Li3PS4/S界面层被分为两层。靠近Li-BP-DME的一层是溶解的β-Li3PS4/S,因为在这层中同时存在着与Li3PS4有关的离子物种PSx-和与DME有关的有机离子物种CH-, C2H-, CHO2-, C2HO-。此外,一些无机锂导体Li2CO3、Li3PO4、LiF、Li2O、Li3P、LiSx、LiOH(Li2OH+)和LiSH也存在于该层中,它们相互配合,提高了Li+的导电性和负极端的电子绝缘性。另一层是靠近硫化物SE Li7P3S11的致密的β-Li3PS4/S层。受TOF-SIMS测量范围的限制,SEI的深度为500nm,小于SEM显示的SEI层厚度的1μm(图6n和图6p)。然而,根据有机和无机物质随深度增加而变化的趋势,可以推断出SEI具有上述的双层结构。经过一系列的表征分析,得到了裸Li7P3S11以及PEO-LiTFSI和-Li3PS4/S界面保护层的SEI信息,如图9a-9c所示。裸硫化物SE Li7P3S11的SEI结构(图9a)由两层组成。靠近有机LE Li-BP-DME的一侧是一个松散多孔的有机层,它是由Li-BP-DME的联苯和二甲醚分解形成的。这种可被液态金属锂渗透的SEI层包括一个相对密集的无机内层和一个富含有机物的外层。在Li7P3S11的一侧是一个无机松散层,其中分布着少量的有机物。因此,Li-BP-DME溶液可以穿透这层非致密的SEI,继续与硫化物SE反应,导致这个电池系统的失败。还得到了一个清晰的PEO-LiTFSI界面保护层的SEI结构(图9b)。这个SEI层由PEO框架组成,它与Li-BP-DME的化学性质稳定,其中存在大量的无机Li+导电成分(LiF, Li2CO3, Li2NO3, Li3P, Li2S, LiH, LiCx, Li2O, Li3PO4, Li2SO3, LiSH, LiOH)。这些无机成分相互合作,以提高Li+的导电性和阳极一侧的电子绝缘性。再加上少量的乙腈小分子和甲氟烷(CH2OF-)的作用,SEI层在室温下可以有效地传导Li+。图9c显示了β-Li3PS4/S界面保护层的SEI结构,它由两层组成,靠近Li-BP-DME的一层是溶解的β-Li3PS4/S。另一层是靠近硫化物SE Li7P3S11的密集的β-Li3PS4/S层。同时,一些无机锂导体Li2CO3、Li3PO4、LiF、Li2O、Li3P、LiSx、LiOH(Li2OH+)和LiSH相互配合,提高了Li+的导电性和阳极一侧的电子绝缘性。在明确了PEO-LiTFSI和β- Li3PS4/S界面层的机制后,组装了具有两个界面层的对称电池,以测试硫化物SE Li7P3S11对Li1.5BP3DME10阳极的界面稳定性。图10显示了Li-BP-DME//β-Li3PS4/S//Li7P3S11//β-Li3PS4/S//Li-BP-DME电池和Li-BP-DME//PEO//Li7P3S11//PEO//Li-BP-DME电池在固定电流为0.127 mA cm-2和面积容量为0.254 mAh cm-2的电压曲线。两种电池都表现出低的初始过电位(PEO和β-Li3PS4/S约为0.11V)。带有PEO界面层的电池可以稳定地循环约1000小时(电压上升到0.8V),而带有β-Li3PS4/S界面层的电池可以稳定地循环约1100小时(电压上升到0.2V)。与Li-BP-DME/裸露的LPS/Li-BP-DME对称电池相比,这些带有PEO和β-Li3PS4/S保护层的电池显示出更好的循环稳定性(~1000小时和~1100小时)。【结论】总之,通过一系列系统的表征,明确了硫化物SE Li7P3S11与有机LE Li-BP-DME之间的界面反应机制。在此基础上,设计并探索了硫化物SE (Li7P3S11)与有机LE (Li-BP-DME)之间稳定的界面层材料,从而突破了硫化物SE与有机LE之间长期存在的固-液界面相容性难题。事实证明,PEO-LiTFSI聚合物界面层和β-Li3PS4/S界面层在近1100h和1000h的长期稳定循环中是有效的。此外,对这两种界面层进行了详细的描述,以深入了解其保护机制。该工作为解决硫化物固体电解质与有机液体电极之间的固-液界面相容性问题提供了宝贵的方法,对进一步提高锂电池的循环寿命和安全性具有重要的现实意义。 【作者及团队介绍】 第一作者:彭健,男,博士毕业于中科院物理所。研究方向为新型电极材料、新型硫化物固态电解质材料及电池研究。伍登旭,男,本科毕业于北京理工大学化学与化工学院,现为中科院物理所E01组研究生。主要研究方向为硫化物固态电解质及其界面问题。姜智文,男,本科毕业于南京工业大学,现为英国南安普顿大学研究生。主要研究方向为硫化物固态电解质及其界面问题。 合作作者:陈立泉:中科院物理所博士生导师。中国工程院院士。北京星恒电源股份有限公司技术总监。曾任亚洲固体离子学会副主席,中国材料研究学会副理事长,2004年至今任中国硅酸盐学会副理事长。主要从事锂电池及相关材料研究,在中国首先研制成功锂离子电池,解决了锂离子电池规模化生产的科学、技术与工程问题,实现了锂离子电池的产业化。近年来,开展了全固态锂电池、锂硫电池、锂空气电池、室温钠离子电池等研究,为开发下一代动力电池和储能电池奠定了基础。曾获国家自然科学奖一等奖、中科院科技进步奖特等奖和二等奖,2007年获国际电池材料协会终身成就奖。2001年当选为中国工程院院士。合作作者:李泓:中国科学院物理研究所研究员,博士生导师。主要研究方向为高能量密度鲤离子电池、固态鲤电池、电池失效分析、固态离子学。提出和发展了高容量纳米硅碳负极材料,基于原位固态化技术的混合固液电解质高能量密度鲤离子电池及全固态电池等。发表了470余篇学术论文,引用47000次,授权70余项发明专利,H因子115。国家重大人才工程B类专家,荣获国家杰出青年科学基金资助。目前是科技部和工信部+四五储能和智能电网重点专项实施方案与指南编写组的总体组组长,国家新能源汽车创新中心学术委员会委员。国际固态离子学会、国际鲤电池会议、国际储能联盟科学执委会成员。围绕固态电池,推动孵化成立了多家企业。 通讯作者:吴凡:中科院物理所博士生导师、共青团常州市委副书记。入选国家级人才计划、中科院人才计划、江苏省杰出青年基金。获全国青年岗位能手(共青团中央)、全国未来储能技术挑战赛一等奖、全国先进储能技术创新挑战赛二等奖(国家工信部)、江苏青年五四奖章等荣誉。