专注分子互作技术创新发展与前沿应用,向用户传递准确、实用的技术干货和宝贵的实验经验。

为帮助科研工作者了解前沿分子互作分析技术,向用户传递准确、实用的技术干货和宝贵的实验经验。本期,仪器信息网特别邀请到中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)吴萌高级工程师谈一谈分子间相互作用定量分析技术及案例分享。

中科院分子细胞科学卓越创新中心 吴萌 高级工程师

现就职于中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)分子生物学技术平台,负责生物分子相互作用相关检测仪器管理,主要从事分子互作技术服务、平台仪器管理、用户使用培训及相关工作。深耕生物分子互作技术领域近十年,积累了大量相关经验,为科研工作者论文发表提供高质量的技术服务支持。

探究生物分子间相互作用,可以从分子水平上揭示生物体各项生理机能,为探讨疾病的治疗和预防提供理论依据,对研究生命活动的规律有重要指导意义。近年来,可用于定量检测分子间相互作用的新型技术因其无需标记、实时表征且检测快速等特点而迅速发展,应用广泛。本文选取其中比较有代表性的四种技术,分别是等温滴定微量热(Isothermal Titration Calorimetry, ITC)、微量热泳动(MicroScale Thermophoresis, MST)、表面等离子共振(Surface Plasmon Resonance, SPR)和生物膜干涉(Bio-Layer Interferometry, BLI),围绕其技术特点进行介绍并分享几则研究案例。

ITC、MST、SPR及BLI技术解析

ITC技术可直接检测生物分子结合过程中的热量改变。实验时,保持仪器样品池和参比池温度相同,通过加热补偿原理检测体系热量变化,从而得到生物分子的结合信息。其最大特点在于样品在溶液内即可完成检测,且无需任何标记,单次实验即可测定亲和力常数及热力学常数。

MST技术是测量溶液中分子环境的改变,如水化层、电荷等特性变化而导致的微量热改变,从而确定亲和力大小的。该技术优点在于仪器灵敏度高,分子结构或者构象上的微小改变都可以检测到,且不受样品分子量限制。MST在溶液中即可完成检测,样品不需要固定在一个表面。

SPR技术则通过将一个分子固定在传感芯片表面的形式,将另一分子以溶液形式连续流过芯片,检测器可以实时检测到溶液中分子与芯片表面分子的结合、解离过程。SPR通过实时记录传感器芯片表面分子质量变化,实时监测分子间相互作用信息。

BLI技术也是一种光学分析技术(原理类似SPR技术),检测的是生物传感器上固定的生物分子表面层厚度的变化。若待测分子与生物传感器尖端的固定相分子发生结合,其数量的变化可致实时测定的干涉图谱发生相应改变,进而得到分子间相互作用信息。SPR和BLI技术均可实时检测到结合过程和解离过程,因此不仅可以提供亲和力信息,还可以提供结合常数和解离常数等动力学信息。

相比于免疫共沉淀、融合蛋白沉降等传统检测技术,以上四种技术具有所需样品量少、实验时间短、结果重复性好、假阳性低等特点,在生物分子相互作用检测中具有很大的优势,在蛋白质组学、细胞信号传导、疫苗和抗体药物研发、药物筛选及抗生素快速检测等多个领域应用广泛。本文分享几则不同科研领域的研究案例,希望为大家仪器应用方案拓宽思路。

应用案例分享

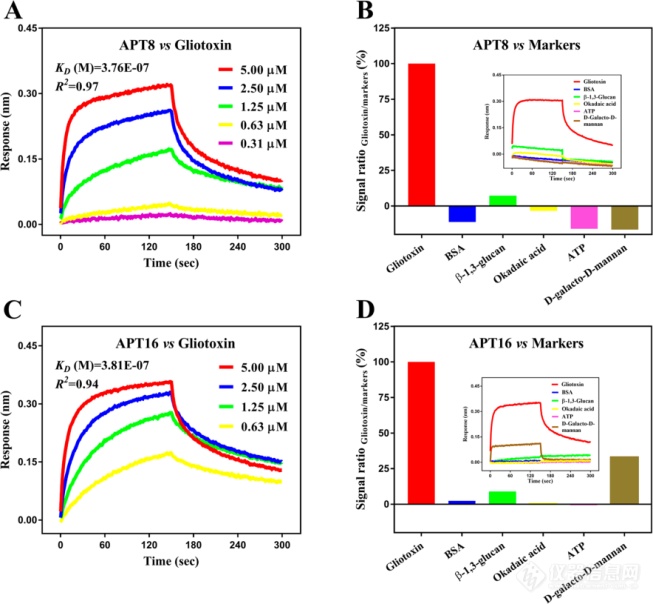

案例一:核酸适配体(Aptamer)通常是利用体外筛选技术(Systematic evolution of ligands by exponential enrichment,SELEX)从核酸分子文库中得到的寡核苷酸片段,能与相应的配体进行高亲和力和强特异性的结合。复旦大学附属眼耳鼻喉科医院的吴继红课题组[1]通过体外筛选技术筛选疾病生物标志物特异性结合的核酸适配体后,运用BLI和ITC等技术分析核酸适配体序列与靶分子之间的相互作用。优选动力学和热力学性能较好的核酸适配体序列进行优化和改造,通过BLI技术检测,获得最佳性能的核酸适配体序列,并建立了基于核酸适配体的快速检测疾病生物标志物的新方法。

BLI技术进行核酸适配体的筛选及验证

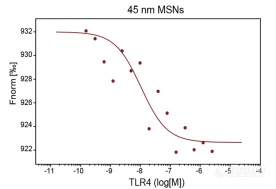

案例二:介孔二氧化硅纳米颗粒(Mesoporous silicana noparticles,MSNs)作为新一代纳米材料的代表,被认为是最有希望用于临床应用的药物载体。但目前大部分研究集中于MSNs的功能化设计上,其非功能化的固有生物学效应研究报道较少。上海交通大学医学院公共卫生学院王慧教授[2]等人通过对机制的研究,发现MSNs能够靶向肿瘤组织中巨噬细胞。运用MST技术检测到MSNs可直接作用于巨噬细胞表面TLR4受体。通过联合PD-1抗体,MSNs能够在治疗早期,快速地建立了T细胞炎症性的肿瘤微环境,从而克服肿瘤对PD-1抗体的耐药性。该研究为MSNs在肿瘤免疫治疗中的潜在应用提供了理论基础,为进一步开发新型纳米药物提供了科学依据。

MST技术检测FITC-MSNs与TLR4蛋白的亲和力

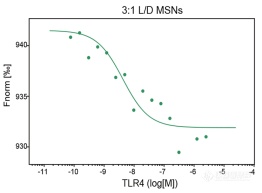

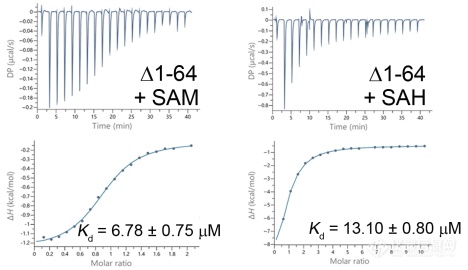

案例三:雷帕霉素靶蛋白复合物1(mTORC1)是感受营养与应激信号调节细胞生长与代谢的中心调控分子。中国科学院分子细胞科学卓越创新中心研究员丁建平研究员[3]等人研究揭示了SAMTOR作为一个S-腺苷甲硫氨酸(SAM)传感器,通过感知SAM以调控mTORC1活性的分子机制。该研究工作中,通过ITC技术测定了黑腹果蝇源SAMTOR(dSAMTOR)的MTase结构域与SAM和SAH的相互作用,进一步对激活mTORC1活性的功能开展深入研究。

ITC技术检测SAM和SAH与dSAMTOR的亲和力

案例四和案例五:蛋白-化合物亲和力测定

蛋白和小分子化合物间的相互作用检测,经常受限于化合物的溶解性及分子量过小等因素,难以得到准确的亲和力信息。往往需要实验人员通过对测试条件,如缓冲液条件、传感器灵敏度、样品标记手段等改善和优化最终获得高质量的数据。中国科学院分子细胞科学卓越创新中心杨巍维研究员[4]等人运用SPR技术检测了重组SSRP1蛋白和糖酵解代谢物-丙酮酸(pyruvate, 分子量仅为88.06Da)的相互作用,成功得到二者之间的亲和力常数为280μMol,进而从机制上解释了丙酮酸在肿瘤DNA损伤应答(DNA damage response, DDR)中的新功能。上海交通大学医学院王宏林教授[5]等人利用生物素标记的AKBA固定到生物传感器上,通过BLI技术检测到AKBA可直接作用于甲硫氨酸腺苷转移酶IIα( MethionineAdenosyltransferase2A, MAT2A)。

以上所分享的研究工作中,分子间相互作用的数据均在中科院分子细胞科学卓越创新中心的分子生物学技术平台的ITC、MST、BLI仪器和化学生物学技术平台的SPR仪器上完成的。分子生物学技术平台隶属于中国科学院分子细胞科学卓越创新中心的公共技术中心,是分子生物学国家重点实验室的主要技术平台。平台目前拥有蛋白质稳定性分析仪、差示扫描量热仪等可用于蛋白质质控、稳定性条件筛选等测试,同时拥有ITC、MST、BLI、SPR四台仪器,用于分子间相互作用的定量检测。经过近十年的发展和实验经验的积累,我们针对不同的样品体系进行归类,建立了成熟的检测方案,可以为科研及工业用户提供高质量的技术服务支撑。

参考文献:

[1] Gao S., Zheng X., Teng Y, et al. Development of a fluorescently labeled aptamer structure- switching sssay for sensitive and rapid detection of gliotoxin. Analytical Chemistry. 2019,91 (2): 1610-1618

[2] Sun M, Gu P, Yang Y, et al. Mesoporous silica nanoparticles inflame tumors to overcome anti-PD-1 resistance through TLR4-NFκB axis. Journal for Immuno Therapy of Cancer, 2021, 9: e002508

[3] Tang X, Zhang Y, Wang G, et al. Molecular mechanism of S-adenosylmethionine sensing by SAMTOR in mTORC1 signaling. Sci Adv. 2022 Jul;8(26):eabn3868

[4] Wu S, Cao R, Tao B, Wu P, et.al. Pyruvate facilitates FACT-mediated γH2AX loading to chromatin and promotes the radiation resistance of glioblastoma. Adv Sci (Weinh). 2022 Mar, 9(8): e2104055

[5] Bai, J., Gao, Y., Chen, L. et al. Identification of a natural inhibitor of methionine adenosyl transferase 2A regulating one-carbon metabolism in keratinocytes. E Bio Medicine, Volume 39, 2019, Pages 575-590

[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载

2023.02.14

视频回放|首届“分子互作创新技术与前沿应用”网络研讨会圆满落幕

2023.02.13

北大国家重点实验室王静博士:分子相互作用技术平台发展与使用心得分享

2023.02.15

基于SPR的中药小分子垂钓方法和技巧——海军军医大学副教授曹岩

2023.12.26

2024.06.03

2024.05.31

版权与免责声明:

① 凡本网注明"来源:仪器信息网"的所有作品,版权均属于仪器信息网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:仪器信息网"。违者本网将追究相关法律责任。

② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为默认仪器信息网有权转载。

![]() 谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

打赏失败了~

评论成功+4积分

评论成功,积分获取达到限制

![]() 投票成功~

投票成功~

投票失败了~