Nat Genetics: 科学家们发现20个与躁郁症有关的基因

双相情感障碍是一种神经精神疾病,其特征是人的情绪发生巨大变化,影响全球约6000万人,其中1000万人在美国。与其他疾病不同,已发现双相情感障碍同等地影响所有种族的男性,女性和人。虽然已证明遗传和环境因素在疾病中起作用,但双相情感障碍的确切原因仍然未知。在最近的一项研究中,研究人源确定了20种新的,与该疾病有关的遗传关联。该研究报告发表在2019年5月的Nature Genetics杂志上。为了识别与该病症相关的基因,研究人员进行了全基因组关联研究(GWAS) - 一种研究类型,用于寻找与特定特征相关的遗传密码的差异。在研究双相情感障碍与其他精神疾病之间的遗传关系时,研究人员发现,他们发现与双相情感障碍相关的八个基因也存在精神分裂症相关性。除了其他精神疾病相关的特征,如自闭症谱系障碍和神经性厌食症,抑郁症也被发现与这种疾病有遗传联系。西奈山伊坎医学院遗传学和精神病学助理教授Eli Stahl博士说:“通过发现与双相情感障碍相关的新基因,并证明它们与其他精神疾病中发现的基因重叠,我们使自己更接近于找到疾病的真正遗传基础并改善患者预后。”

厂商

2019.05.05

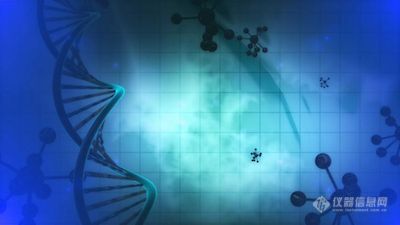

Science子刊:开发一种用于阿尔茨海默早期诊断症的血液测试

韩国多家机构的一个大型研究团队开发了一种全新的血液检测方法,可以在尚未出现症状的早期阶段检测出老年痴呆症患者。在这篇发表于《Science Advances》杂志上的论文中,该小组描述了他们的研究以及他们开发的检测这种疾病的技术。阿尔茨海默氏症是一种进行性疾病,涉及大脑神经元退化,导致各种症状,最显著的是记忆力丧失。它是无法治愈的,那些受折磨的人最终都会死去。科学家们多年来一直在研究阿尔茨海默病,并了解了一个发生在这样的病人的大脑中的现象:淀粉样β蛋白肽(Aβ)的积累。虽然对可能的治疗方法的研究仍在继续,但在症状出现之前,人们也在努力寻找一种诊断这种疾病的方法。先前的研究已经表明Aβ能够从大脑进入到血液中,这表明血液测试可能是一种检测这种疾病的方法。不幸的是,这个想法还没有成功,因为没有办法确定血液中的Aβ水平是否可以反应阿尔茨海默病已经开始。在这个新的工作中,研究人员认为他们已经找到一种方法来改变血液样本中的Aβ以揭示Aβ的存在。研究人员发现,如果一个被称为EPPS的小分子是添加到Aβ浓度一定的溶液中,这些分子会迫使它们分开。这让他们产生了一个想法:从被诊断出患有这种疾病的患者身上提取破碎的样本,与对照组进行对比,看看是否存在差异。研究人员报告说,他们的技术能够可靠地区分确诊的病人和对照组的病人。他们还表明,这项技术可以作为一种监测疾病进展的方法。据报道,他们已经制定计划,让医生在临床实践中用他们的技术。

厂商

2019.04.30

Nutr Res:意外!吃核桃可以抑制乳腺癌!

马歇尔大学的一项新研究表明,核桃的摄入量是抑制乳腺癌生长和病人存活的一个重要因素。马歇尔大学Joan C. Edwards医学院生物医学科学系教授W. Elaine Hardman带领的一个马歇尔大学研究小组发现,每天吃两盎司核桃,持续两周左右,可显著改变确诊乳腺癌患者的基因表达。这个试验性的临床试验是马歇尔大学一系列相关研究的新成果,这些研究将饮食中的核桃与乳腺癌的生长、存活和转移联系在一起。这项研究发表在近日出版的《Nutrition Research》杂志上。Hardman说:“食用核桃减缓了乳腺癌的生长,降低了老鼠患乳腺癌的风险。在这项研究的基础上,我们的团队猜想食用核桃会改变病理确诊乳腺癌患者的基因表达,从而降低乳腺癌的生长和提高存活率。”在这项初步的临床试验中,研究人员招募了乳房肿块足够大的患者进行了研究和病理活检,并将她们随机分为食用核桃组和对照组。在活组织切片采集之后,核桃组的女性开始每天食用两盎司核桃,直到进行后续手术。病理研究证实,所有参与试验的女性都患有乳腺癌。在活组织检查后大约两周的手术中,研究人员从乳腺组织中收集了额外的样本。研究人员比较了每个女性基因表达的变化。RNA测序表达谱显示,肿瘤中456个已鉴定基因的表达由于核桃的食用而发生了明显的变化。分析显示,促进细胞凋亡和细胞粘附的通路被激活,而促进细胞增殖和迁移的通路被抑制。Hardman说:“这些结果支持了一种假设,即乳腺癌患者食用核桃可以抑制乳腺癌的生长和存活。不过我们还需要通过更大规模的研究进行深入的分析,才能在临床上证实食用核桃确实能降低乳腺癌或乳腺癌复发的风险。”

厂商

2019.04.28

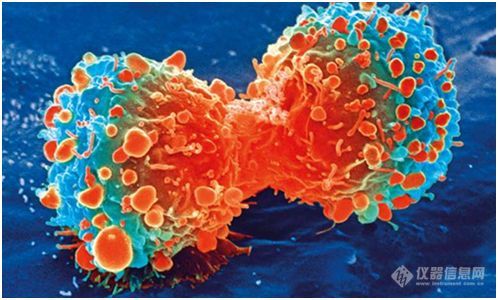

Cell Sys:华人学者发现影响肿瘤生长及抗癌免疫反应的基因

利用自身免疫系统攻击和破坏癌细胞的免疫疗法是目前癌症研究最前沿的领域,但是许多病人对免疫治疗无响应,而科学家并不清楚背后的原因。近日来自耶鲁大学系统生物学研究所的科学家们在这个领域又前进了一步,他们找到了癌细胞中导致形成癌症并影响肿瘤微环境的遗传信息。这项研究发表在《Cell Systems》上,研究人员利用体内CRISPR筛查在基因组层次对导致不同程度免疫反应的病人的肿瘤形成的基因进行了分析。在耶鲁大学医学院遗传学助理教授Sidi Chen的带领下,科学家们绘制了小鼠的基因图谱,以识别那些已知对细胞攻击或免疫习得具有潜在重要性的基因。他们发现了一个单一的、不太为人所知的基因“Prkar1a”,当它从细胞中删除时,会导致肿瘤快速形成,效果超过所有其他被测试的基因。当移除该基因后,还会改变肿瘤环境,增加炎症并改变免疫反应。他们的研究结果表明,这种特定基因的肿瘤固有突变极大地改变了癌细胞的遗传程序,并重塑了肿瘤的微环境。Chen实验室的研究生、该研究的作者Adan Codina说:“癌细胞如何逃避免疫系统的检测,以及哪些基因激活了哪些抑制免疫系统的途径,这些都与不同类型的癌症有关。”这一相对未知的基因有望为研究人员提供新方向,以了解不同类型的免疫抑制细胞是如何被“招募”到肿瘤中的,以及相关的变化如何有助于未来对不同类型免疫治疗的患者反应进行分类。

厂商

2019.04.28

Nature:发现不能进行光合作用但能产生叶绿素的生物---corallicolid

顶复动物亚门(Apicomplexa)是一组专性细胞内寄生虫,包括疟疾和弓形虫病等人类疾病的致病因子。顶复动物亚门是由自由生活的光养性祖先进化而来的,但是人们对这种向寄生过渡的过程如何发生仍然是不清楚的。一个潜在的线索在于珊瑚礁,在那里,环境DNA调查已发现了未被描述的基底分支的顶复动物亚门的几个谱系。造礁珊瑚与具有光合作用的Symbiodiniaceae dinoflagellates存在良好的共生关系,但是鉴定珊瑚的其他的至为重要的微生物共生体经证实是具有挑战性的。corallicolid存在于全世界70%的珊瑚中在一项新的研究中,来自加拿大不列颠哥伦比亚大学的研究人员通过使用群落调查、基因组学和显微镜分析鉴定出顶复动物亚门的一个谱系,我们将它非正式地命名为corallicolid。我们发现corallicolid在所有主要珊瑚群中是普遍存在的(存在于80%以上的珊瑚样本和70%的珊瑚属中)。相关研究结果发表在2019年4月4日的Nature期刊上,论文标题为“A widespread coral-infecting apicomplexan with chlorophyll biosynthesis genes”。corallicolid是仅次于Symbiodiniaceae的第二丰富的珊瑚相关微真核生物(microeukaryote),因此是珊瑚微生物组的核心成员。原位荧光和电子显微镜实验证实,corallicolid生活在珊瑚胃腔组织的细胞内,并且它们具有顶复动物亚门的超微结构特征。这些研究人员对corallicolid质体进行基因组测序,发现它缺乏所有编码光系统蛋白的基因;这表明corallicolid很可能含有不能进行光合作用的质体(顶质体)。然而,corallicolid质体与所有其他已知的顶质体(apicoplast)不同,这是因为它保留了四个参与叶绿素生物合成的祖先基因。因此,corallicolid与它们的寄生性亲属和能够自由生活的亲属存在一些相同特征,这表明它们是进化中间体,并提示着在从光养性到寄生性的过渡期间存在着一种独特的生化机制。

厂商

2019.04.26

细菌用病毒分“敌我”

传统意义上,病毒被认为是细菌的“敌人”。但定植在肠道中的细菌却可以通过病毒进行“自我识别”,即区分自己和其他细菌。近日,中国科学院南海海洋研究所王晓雪课题组和美国合作者在《细胞—报告》报道了细菌利用感染它们的病毒(噬菌体)进行自我识别的新方式。这为细胞利用病毒将自己与近源竞争对手区分开来提供了一个证据。文章联合通讯作者、宾夕法尼亚州立大学教授Thomas Wood指出:“这意味着我们应该重新评估病毒与其细胞宿主之间的关系,因为有时病毒感染也可能是件‘好事’。”王晓雪团队在准备细菌运动性平板时,发现不同的大肠杆菌K-12菌株之间在运动性平板上形成了分界线,而相同的克隆株之间并不会形成这种分界线。为揭示背后的机制,研究人员对完整大肠杆菌K-12中4296个单基因敲除的菌株进行了筛选。结果发现,当菌株中携带的突变基因影响到噬菌体复制所需的基因时,分界就完全消失了。研究人员还发现,一个古老的隐匿型噬菌体CPS-53携带的YfdM蛋白,是负责细菌自我识别的关键蛋白。他们建议重新评估病毒与其他细胞宿主之间的关系,因为病毒感染可能在某些竞争条件下对宿主有利。

厂商

2019.04.22

DNA讲述十字军故事

关于十字军东征,历史上有很多故事。十字军东征是1095年—1291年进行的一系列战争。而埋在一个黎巴嫩墓穴中的9名十字军战士的DNA表明,十字军战士到底是谁以及他们与当地人之间的关系,还有更多真相等待揭开。近日,研究人员在《美国人类遗传学杂志》上报告称,这些遗骸表明,组成十字军的战士在遗传上具有多样性,他们还与近东当地居民通婚,尽管这对如今黎巴嫩人的遗传基因没有产生什么长期影响。研究人员还强调了古代DNA在帮助人们理解那些记录不太完整的历史事件中所起的重要作用。“我们知道‘狮心王理查’参加了十字军东征的战斗,但我们对在那里生活和死亡的普通士兵了解不多,这些古老的样本为我们提供了深入见解。”英国维康基金桑格研究院遗传学家、本文通讯作者Chris Tyler-Smith说。作者、维康基金桑格研究院的Marc Haber说,“欧洲人、近东人和混血儿在十字军东征中并肩战斗,生死相随。”考古学证据表明,在黎巴嫩西顿附近的十字军城堡旁的一个墓穴中,发现了25具死于13世纪战争的战士遗骸。基于此,Tyler-Smith、Haber和同事对这些遗骸进行了基因分析,并对9名十字军战士的DNA进行测序,结果显示其中有3个欧洲人、4个近东人和两个混血儿。此外,这些古老的DNA可以告诉人们现代DNA不能显示的历史。事实上,当研究人员对2000年前罗马时期黎巴嫩居民的DNA进行测序时,他们发现今天的黎巴嫩人在基因上更像罗马时期的黎巴嫩人。这些发现表明,人类历史上可能还有其他重大事件没有表现在如今人类的DNA中。如果这些事件不像十字军东征那样被很好地记录下来,人们可能根本就不知道它们。而研究人员能对9名十字军战士的DNA进行测序和分析本身也令人惊讶。因为在温暖的气候中,DNA降解得很快,而且这些遗骸还曾被焚烧并草草掩埋。接下来,研究人员计划从遗传学角度研究由青铜时代向铁器时代过渡期,中近东地区都发生了什么。

厂商

2019.04.22

颠覆认知!Science子刊发文揭示三阴性乳腺癌耐受化疗竟然是瞬时可逆的!

德克萨斯大学MD安德森癌症中心的研究人员发现,三阴性乳腺癌(triple negative breast cancer,TNBC)细胞并不是通过获得性的适应性对一线或新辅助化疗产生耐药性,而是通过短暂地开启保护细胞的分子通路获得耐药性。这项研究于近日发表在《Science Translational Medicine》(Science Translational Medicine)上,该研究还发现了TNBC的一个弱点,可能为耐药TNBC提供一种新的治疗选择。在这些被激活的途径中,有一个代谢过程,被称为氧化磷酸化,可以被MD安德森癌症研究中心开发的小分子药物靶向。“现在的化疗对近一半的三阴性乳腺癌患者非常有效,”通讯作者、实验放射肿瘤学教授Helen Piwnica-Worms博士说道。“然而,剩下的一半女性不会对新辅助化疗产生完全反应,目前还没有批准的治疗方法来改善她们的预后。因此了解肿瘤细胞如何产生耐药性将帮助我们确定新的靶点,更好地治疗耐药性TNBC。”据美国癌症协会(American Cancer Society)估计,今年将有26.8万名女性被诊断出患有乳腺癌,其中15%至20%将患有TNBC。TNBC患者的标准治疗是新辅助化疗后再手术切除肿瘤。Piwnica-Worms说,对于那些肿瘤对化疗没有完全反应的女性来说,复发和死亡的风险要高得多。为了研究TNBC细胞是如何对治疗产生耐药性的,研究人员利用由MD安德森的乳腺癌Moon Shot领导的ARTEMIS临床试验中登记的患者的肿瘤样本,创建了TNBC的小鼠模型,即患者来源的异种移植(patient-derived xenografts, PDXs)。注册参加ARTEMIS临床试验的患者在接受新辅助化疗前后接受了肿瘤活检,这使研究人员能够研究为什么有些肿瘤具有耐药性,并用于发现更有效的策略,使更多的患者获得治疗。这项工作是MD安德森登月计划的一部分,该计划旨在加速科学发现向临床进展的发展,从而挽救病人的生命。Piwnica - Worm的团队发现了几种PDX模型,它们一开始对化疗有反应,但最终产生了耐药性,并恢复了肿瘤的生长。然而,如果停止治疗,残余肿瘤再次对化疗敏感,说明耐药性是暂时的。研究人员发现肿瘤在治疗过程中表现出明显的变化,但再生肿瘤与治疗前相似。此外,对单个肿瘤细胞的分析显示,治疗后肿瘤细胞的异质性保持不变,这表明化疗并没有选择一小部分耐药细胞。基因表达变化的表征揭示了一组耐药状态下被激活的通路,这些通路在停止化疗时会被关闭。研究人员表示,取自ARTEMIS临床试验的患者样品反映了这些分子的许多变化。为了寻找新的治疗靶点,研究人员发现这些细胞已经依赖于氧化磷酸化来产生能量。而这个途径是IACS-10759的靶标,这是MD安德森的治疗发现部门发现并开发的一个小分子。在化疗后用IACS-10759治疗PDX小鼠时,研究人员观察到协同效应,表明先后使用化疗药物和IACS-10759治疗可以延长治疗反应时间。IACS-10579目前正在处于多种血液学和实体癌症的临床试验中。“我们的研究提供了一个令人信服的理论基础,定义了使三阴性乳腺癌能够在化疗治疗后存活下来的其他特性,这样就可以开发联合疗法来根除这种疾病,”Piwnica - Worm说。“我们的长期目标是避免对耐药患者使用化疗,而是采用靶向治疗,以避免不必要的治疗和严重的副作用。”

厂商

2019.04.19

Nature子刊:开发出可在几分钟内检测基因突变的CRISPR芯片

在一项新的研究中,来自美国加州大学伯克利分校和克莱蒙特学院联盟凯克研究所的研究人员将CRISPR与用石墨烯制成的电子晶体管结合在一起,构建出一种可在几分钟内检测出特定基因突变的新型手持设备。这种称为CRISPR-Chip(CRISPR芯片)的设备可用于快速诊断遗传疾病或评估基因编辑技术的准确性。他们使用这种设备来鉴定来自杜兴氏肌营养不良(DMD)患者的DNA样品中的基因突变。相关研究结果于2019年3月25日在线发表在Nature Biomedical Engineering期刊上,论文标题为“Detection of unamplified target genes via CRISPR–Cas9 immobilized on a graphene field-effect transistor”。图片来自Keck Graduate Institute (KGI)。论文通讯作者、克莱蒙特学院联盟凯克研究所助理教授Kiana Aran说道,“我们开发出利用CRISPR在基因组中搜索潜在突变的晶体管。仅需将纯化的DNA样品放在这种芯片上,让CRISPR进行这种搜索,这种石墨烯晶体管可在几分钟内报告搜索结果。”医生和遗传学家如今可对DNA进行测序,以确定导致一系列性状和疾病的基因突变,而且像23andMe和AncestryDNA这样的公司甚至可以向好奇的消费者提供这类测试。但是与大多数形式的基因检测---包括近期开发的基于CRISPR的诊断技术---不同的是, CRISPR-Chip使用纳米电子技术来检测DNA样本中的基因突变,而无需首先通过一种称为聚合酶链式反应(PCR)的时间和设备密集型过程来对感兴趣的DNA片段进行数百万次“扩增”或着说复制。这意味着它可能用于在医生办公室或野外工作环境中进行基因检测,而无需将样品送到实验室。绕过瓶颈CRISPR-Cas9系统以它在精确位置剪断DNA链的能力而闻名,就像一把锋利的剪刀那样,这为人们提供了前所未有的基因编辑功能。但是为了让Cas9蛋白准确地切割和粘贴基因,人们首先必须在需要切割的DNA中找到确切的位点。为了让Cas9找到基因组上的特定位置,科学家们必须首先为它配备一段“向导RNA(gRNA)”,其中gRNA是一小段RNA,它的碱基与感兴趣的DNA序列互补。蛋白Cas9首先解开双链DNA并进行扫描直至找到与gRNA相匹配的序列,然后结合上去。为了利用CRISPR的基因靶向能力,这些研究人员采用了一种失活的Cas9蛋白:能够在DNA上找到特定的位点,但不加以切割。他们将它连接到由石墨烯制成的晶体管上。当CRISPR复合物在它靶向的DNA上找到靶位点时,它结合上去并触发石墨烯的电导率发生变化,这接着改变了这种晶体管的电学特性。这些变化可通过他们的产业合作者开发的一种手持设备进行检测。石墨烯由单个原子碳层构成,具有如此好的电敏感性以至于它能够检测全基因组样品中匹配的DNA序列,而无需进行PCR扩增。Aran说,“石墨烯的超灵敏度使得我们能够检测到CRISPR的DNA搜索活性。CRISPR带来了选择性,石墨烯晶体管带来了灵敏度,而且我们能够将它们结合在一起进行这种无需PCR扩增的检测。”Aran希望能够很快让这种设备具有多重性,从而允许医生们立即导入多个gRNA,以便在几分钟内同时检测出许多基因突变。快速诊断为了证实CRISPR-Chip的灵敏度,这些研究人员使用这种设备检测来自杜兴氏肌营养不良患者的血液样本中的两种常见基因突变。论文共同作者、美国加州大学伯克利分校生物工程教授Irina Conboy说道,CRISPR-Chip可能是一种特别有用的DMD筛查设备,这是因为这种严重的肌肉萎缩疾病可能是由于抗肌萎缩蛋白(dystrophin)编码基因发生的大量突变引起的。Conboy说道,“如今作为一种常见做法,患有DMD的男孩通常不会接受筛选,直到我们出现问题,随后他们进行基因确认。”Conboy 说道,“通过使用这种数字设备,你可以在整个抗肌萎缩蛋白编码基因中设计gRNA,然后你能够在几小时内仅筛选这个基因的整个序列。你可筛查父母甚至新生儿是否存在抗肌萎缩蛋白突变,然后,如果发现突变,那么治疗可能在疾病实际产生之前尽早开始。” Murthy说道,快速基因检测也可能用来帮助医生为患者制定个性化的治疗计划。比如,遗传变异使得一些人对昂贵的血液稀释剂(如Plavix)不会作出反应。Murthy说道,“如果你携带某些突变或某些DNA序列,那么这将非常准确地预测你对某些药物的反应。”鉴于CRISPR-Chip可以用于监测CRISPR是否与特定DNA序列结合,因此它也可能用于测试基于CRISPR的基因编辑技术的有效性。Aran说道,比如它可能用于验证gRNA序列的设计是否正确。 Aran说道,“将现代纳米电子学与现代生物学相结合,为获取以前无法获得的新生物信息开辟了新的大门。”

厂商

2019.04.19

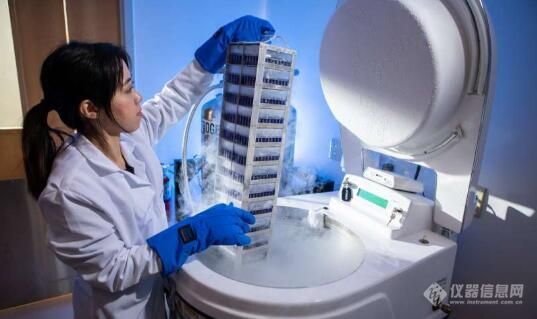

如何将患者自身的细胞转化成为抗癌细胞?

下一步的癌症疗法或许就是患者自身的细胞了,近日,来自布法罗大学的科学家们正在开发一种新型的个体化癌症疗法,这种疗法基于对来自患者自身细胞衍生的免疫细胞进行工程化修饰,研究者将受体蛋白吸附到这些修饰的细胞上,受体就能靶向癌细胞中的抗原,促进患者自身免疫系统来寻找并且破坏肿瘤,最初研究者从患者机体中收集免疫细胞并对其进行修饰,随后在特殊的设备中制造数十亿的细胞再输入到患者机体中。研究者Matthew Colpoys表示,过继细胞疗法(adoptive cell therapy)并不是新型疗法,但我们希望能让其变得更好,我们的主要免疫细胞组成比其它方法更有潜力且更持久;更重要的是,我们对造血干细胞(第二类细胞)进行了工程化修饰,使其能够发育成熟成为额外的抵御癌症的免疫细胞,这样研究者就能招募第二个来抵御艾恒,因为其是一种干细胞,能够产生一种持久性的攻击,并提供新型杀伤性免疫细胞的持久来源。如今研究人员正在寻找额外的肿瘤靶向性受体—T细胞受体,尤其是其能被加入到细胞中转化成为抵御癌症的重要选手。研究人员开发了一种名为DEACT的治疗平台(双重强化的过继细胞疗法,dual enhanced adoptive cell therapy),其能对两类细胞进行工程化操作。一类细胞是名为CD8s的成熟T细胞(免疫细胞),其能被重编程用来寻找并杀灭癌症;第二类是血液干细胞,其能进入到患者骨髓中并且成熟成为另外一种名为CD4s的T细胞,这类特殊的CD4s细胞能被重编程用来靶向作用并且破坏肿瘤。研究者Colpoys说道,CD4细胞是一种纯粹的辅助细胞,其能帮助CD8s维持较长时间的活性,初步动物实验结果表明,这种CD4s能识别并且杀灭肿瘤细胞,因为这些特殊的CD4 T细胞衍生自干细胞,其能够保持循环,并且有潜力抵御癌症复发。目前研究人员正在改进DEACT治疗平台用来更好地治疗包括多发性骨髓瘤在内的多种癌症,比如卵巢癌、黑色素瘤和非小细胞肺癌等。目前研究人员已经对T细胞进行工程化改造使其能够靶向作用大多数患者机体中的肿瘤组织,研究者发现,这种新型的肿瘤靶向性受体或能被加入到T细胞中,从而能够让更多科学家们使用这种新型平台;如今研究人员已经实现了多个过程,包括鉴别、克隆、检测多种T细胞受体抵御多种肿瘤靶点的有效性;未来他们希望能够深入研究改进癌症患者的治疗手段。

厂商

2019.04.15

Nature:发现HIV病毒躲避免疫系统杀伤的新方式

一个耶鲁大学领导的研究团队已经发现了HIV用于应对免疫系统攻击而生存下来的另一个分子,这项发现将影响科学家们开发有效对抗HIV/AIDS疫苗的思路。HIV病毒会在其表面形成一种被称为三聚体的具有特殊形状的结构,病毒会利用这些结构去粘附、感染细胞并产生更多的HIV病毒。为了避开免疫系统的攻击,这些三聚体可以随着时间改变形状,因此具有三种不同的构象。科学家们现在正在开发的疫苗就旨在靶向其中一种构象,从而引发机体对抗病毒的免疫反应。但是这项新发表在《Nature》上的研究表明HIV也许可以通过藏在另一个三聚体构象(被称为State 1)中躲避免疫系统的检测。据研究人员报道,病人会通过产生广泛的中和抗体来对抗HIV,其中大多数抗体识别的是处于State 1构象的病毒。“如果这些抗体可以结合处于State 1构象的三聚体,那么疫苗中的任何免疫原都可以识别这个构象。”该研究共同通讯作者、微生物病理学教授Walther Mothes说道。“但是令人惊讶的是,现有的免疫原只识别State 2构象,会产生State 2构象特异性的抗体。”Mothe的实验室计划进一步探索State 1构象的结构,这将有助于开发出可以识别这一构象的免疫原。

厂商

2019.04.15

FDA批准首双药物组合用于治疗成人HIV-1感染

日前,美国FDA宣布批准新型疗法Dovato(度鲁特韦(dolutegravir)和拉米夫定(lamivudine))用于治疗此前并未接受过抗逆转录病毒疗法治疗的成年HIV-1患者,Dovato疗法有望成为治疗HIV-1感染的首两种药物组合、固定剂量的完整疗法。Dovato疗法适用于并没有已知的或推测的对药物单一组分产生耐受性的HIV-1患者的治疗,与标准的三种药物联合治疗体系相反,这种新型疗法能为患者提供单一药片中两种药物的组合疗法选择,同时并不会因第三种药物的加入给患者产生额外的毒性作用和潜在的药物相互作用。在一项双随机、双盲的对照临床试验中,研究者对1433名并未接受过抗逆转录病毒的HIV感染成年患者进行研究揭示了每日服用Dovato的有效性和安全性,研究者发现,相比使用药物度鲁特韦、恩曲他滨、替诺福韦治疗而言,将度鲁特韦和拉米夫定结合能够降低患者血液中HIV的水平,如果患者能在至少48周时间里维持血液中HIV RNA低于50拷贝/mL,那么就证明这种疗法是成功的,患者最常见的不良反应包括头痛、腹泻、恶心、失眠和疲劳等。由于药物度鲁特韦与已知的神经管缺陷风险有关,因此患者从受孕到怀孕三个月不应该进行Dovato疗法进行治疗。Dovato包装盒上的警告提示,同时感染HIV和乙肝病毒的患者应该额外对患者进行乙肝的治疗或考虑不同的药物组合。服用包含拉米夫定的双重感染患者会对拉米夫定产生一定耐受性,同时患者或许也会出现严重的肝脏问题,因此,对于服用Dovato药物的双重感染患者而言需要进行密切监控。

厂商

2019.04.12

大蜡螟对蜜蜂报警信号的响应研究获进展

蜜蜂(Bee/Honey bee)是重要的经济昆虫和授粉昆虫,是自然生态系统的重要组成部分。而大蜡螟(Galleria mellonella L.)是重要的蜜蜂害虫,其幼虫钻蛀蜂蜡,破坏蜂巢、毁坏蜂产品,严重时甚至造成整个蜂群飞逃,对养蜂业造成了严重的影响。蜜蜂报警信息素(Alarm pheromone)主要由蜜蜂蛰针腺和下颚腺分泌,包含2-庚酮(2-Heptanone)、乙酸异戊酯(Isopentyl acetate, IPA)、乙酸苄酯(Benzyl acetate, BA)和乙酸辛酯(Octyl acetate, OA)等成分,具有警告敌人、提醒同伴等作用。中国科学院西双版纳热带植物园化学生态研究组硕士研究生李源在研究员谭垦和科研人员汪正威的指导下,采用触角电位(Electroantennogram, EAG)、Y型嗅觉仪和产卵地选择测试来探索大蜡螟是否能窃听蜜蜂的报警信息素,或者蜜蜂报警信息素成分是否会影响它们对产卵地点的偏好。结果表明,大蜡螟在较低浓度(100 ng/μL)下对这4种蜜蜂报警信息素成分的触角电位反应较强,对乙酸辛酯的反应高,而对乙酸异戊酯、乙酸苄酯和2-庚酮的反应次之。然而,大蜡螟的行为结果表明,它们对这4种蜜蜂报警信息素成分没有明显的趋向或趋避。因此,大蜡螟可以感受到蜜蜂的报警信息素,但它们却选择忽略这些危险信号,这代表着蜜蜂在与大蜡螟的“协同进化”中失去了一定的竞争优势。该研究加深了人们对大蜡螟与蜜蜂之间化学交流的了解,为将来开展更多相关研究奠定基础,也为基于信息化学物质的害虫防控技术提供依据。相关结果以Losing the Arms Race: Greater Wax Moths Sense but Ignore Bee Alarm Pheromones为题,发表在Insects上。

厂商

2019.04.12

Cell Metabol:稳定端粒长度或有望治疗癌症等年龄相关疾病

近日,一项刊登在国际杂志Cell Metabolism上的研究报告中,来自贝勒医学院的研究人员通过研究开发了一种新型策略来治疗年龄相关的疾病,研究者指出,端粒的缩短或会损伤一类名为sirtuins的酶类的功能,酶类sirtuins能通过影响机体代谢过程和修复损伤的染色体的方式在维持细胞适应性上扮演着关键角色。研究人员发现,利用小分子化合物恢复sirtuins的活性就能稳定端粒并降低DNA的损伤,从而就能改善小鼠模型的肝脏疾病,相关研究结果表明,维持端粒的长度或能帮助促进细胞和组织的再生能力,并改善患者疾病预后。研究者Ergun Sahin教授说道,染色体上的端粒与机体老化和多种疾病发生有关,随着有机体变老,端粒会不断缩短,而且细胞也会进行性地退化,停止分裂直至死亡。人类衰老过程中端粒的缩短被认为是引发年龄相关的干细胞能力下降的主要原因,端粒的缩短也会影响组织对疾病的易感性,然而目前研究人员并不是非常清楚端粒缩短如何损伤细胞的再生并增加机体患病的风险;有研究证据表明,稳定端粒或能抑制或减缓机体的老化和疾病的发生;这项研究中,研究人员分析了恢复端粒的长度对改善小鼠模型机体中肝脏组织纤维化的效应。端粒缩短往往与器官衰竭和组织纤维化风险增加有关,通常发生与肝脏和肺脏中,因为端粒受损的细胞无法分裂来替代已经死亡的细胞。此前研究表明,端粒和sirtuins会促进机体老化和组织纤维化,这项研究中,研究人员调查了连接端粒和sirtuins的分子机制,研究者开发了一种肝脏疾病小鼠模型,即通过对小鼠遗传工程化修饰时期端粒缩短异常且会过早死亡,当将这类小鼠模型暴露于特定化合物中时,小鼠就会快速患上肝纤维化,随着时间延续肝脏的疤痕就会引发肝硬化发生。研究者Sahin说道,在这些小鼠中我们发现,端粒的缩短会诱发肝脏和其它组织中sirtuins产量的下降,而且端粒缩短还会向细胞发送信号来降低sirtuins的产生,因此端粒实际上能够调节sirtuins的产量。更有意思的是,研究者还发现,sirtuins也会反过来影响端粒的功能,当研究者给予小鼠喂养一种名为烟酰胺单核苷酸(NMN,NAD+前体分子)的小分子来增加其机体中sirtuins的活性时,他们发现端粒也会处于稳定状态。此外,给予小鼠喂食NAD+前体分子不仅能维持小鼠端粒的长度,还能改善其肝脏的功能;后期研究人员还需要进行更为深入的研究才能将这一研究结果转化到人类疗法中去。后研究者Sahin表示,我们都知道,端粒的长度会影响机体癌症的进展,端粒较短会使得癌细胞走向自我毁灭的道路,但维持端粒的长度则会使癌细胞继续增殖,后期研究者将会继续深入研究调查参与端粒-sirtuins相互作用的分子机制,来更好地理解控制端粒长度对于改善人类健康和疾病发生之间的风险和收益平衡。

厂商

2019.04.09

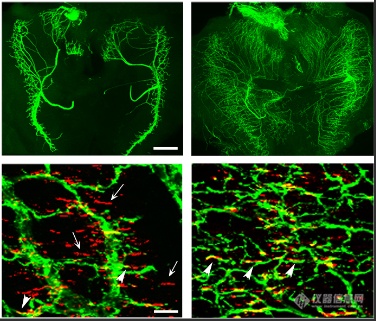

科学家发现基因功能研究新途径

模式植物拟南芥功能基因组学研究中,插入突变体库是目前最直接有效的方法。而禾本科作物中的小麦和玉米由于株型大、难转化等原因,一直没有可用的插入突变体库。山东农业大学生命科学学院教授安海龙团队以禾本科植物新兴模式材料二穗短柄草入手,建立了插入突变体库,并发现该方法也适用于构建小麦、玉米的突变体库。近日,该团队有关成果发表在国际知名期刊《植物生理学》(Plant Physiology)上。水稻是禾本科植物的模式物种,已有学者在研究中建立了适用于水稻的AcDs转座子体系插入突变体库。考虑到二穗短柄草属于早熟禾亚科,与小麦和玉米亲缘关系较近,是新兴的单子叶植物模式材料,安海龙团队利用已知序列的水稻解离因子(Ds),构建由激活因子(Ac)转座酶和外源Ds转座子组成的转座子体系,并尝试将其插入到二穗短柄草机体细胞内。该团队成功筛选到与外源Ds转座子结合的突变基因材料,并以此为父本或母本进行杂交组合,从后代中获得了只含有外源Ds转座子的插入突变植株(以下称为Ds插入植株)。这些植株由于没有Ac转座酶,所以外源Ds转座子不再“跳跃”,而是稳定地插入某个基因中。他们对获得的710个Ds插入植株进行研究,根据Ds基因序列,测出了与其结合的710个未知基因序列,并发现来自同一个单株后代中Ds插入位点约90%是不同的。由于Ds再次转座偏好至离原插入位点近的地方,所以理论上可以在仅含Ds插入植株中导入Ac表达盒,再次诱变基因组中的任何基因,结合表型变化研究该基因的功能。这也意味着安海龙团队分离鉴定的Ds插入植株成为禾本科植物基因组功能研究的资源库。目前,该团队把构建的由Ac转座酶和外源Ds转座子组成的T-DNA用在小麦、玉米研究中,也成功筛选出Ds插入植株,初步建立了有关基因功能研究资源库。分子生物学领域的研究人员可以利用这个资源库,找出与小麦、玉米产量、质量有关性状变化相对应的Ds插入植株,通过PCR技术找出Ds结合基因并研究其功能,省去了传统研究中杂交、田间筛选等环节,显着地缩短了研究时间,并且不需要保存太多的植物种子。

厂商

2019.04.09

Nature:研究发现具有乙烷厌氧功能的古菌及其代谢途径

3月28日,国际学术刊物《自然》(Nature)在线发表了关于乙烷厌氧生物氧化的研究论文“Anaerobic oxidation of ethane by archaea from a marine hydrocarbon seep”,首次报道了具有乙烷厌氧功能的古菌及其代谢途径。该研究由德国亥姆霍兹环境研究中心(UFZ)Florin Musat团队、中国科学院生态环境研究中心朱永官团队和德国Max-Planck海洋微生物研究所Freidrich Widdel团队联合完成。中科院生态中心博士生陈松灿为一作者,德国亥姆霍兹环境研究中心Florin Musat为论文的通讯作者。天然气,包括甲烷、乙烷、丙烷和丁烷等气态烷烃,是海洋及陆地生态系统中有机碳库的重要组分,其形成和分解对地球环境和气候变化影响极大。在海洋及陆地环境中,天然气从岩层深部向上扩散至油气藏上部沉积物及土壤,是其间微生物重要的碳源及能源。甲烷厌氧氧化是海洋底泥及土壤中普遍存在的微生物过程。此外,近期的研究表明丙烷和丁烷等小分子烷烃也能在无氧条件下被古菌或者细菌氧化利用。相反,乙烷,作为天然气中第二丰富的烷烃,是否能够被微生物厌氧降解尚不明确。该研究通过富集培养、荧光原位杂交、宏基因组、宏蛋白组以及宏代谢组技术揭示了乙烷厌氧氧化古菌及其代谢机制。研究所用的共培养体系能够在硫酸盐还原条件下将乙烷完全氧化为二氧化碳。古菌为该富集体系的主导微生物菌群,作者将其命名为Candidatus Argoarchaeum ethanivorans;Ca. Argoarchaeum基因组含有甲基辅酶M还原酶(methyl-coenzyme M reductase,MCR)所有编码基因,且对应的基因表达产物在宏蛋白组中被检测。利用傅里叶回旋共振质谱以及液相色谱-质谱技术,该研究进一步确认了中间代谢产物乙基辅酶M(ethyl-coenzyme M)的存在。这些结果表明Ca. Argoarchaeum通过合成乙基辅酶M来催化乙烷的活化,与近期报道的Ca. Syntrophoarchaeum厌氧丁烷氧化的机制相似。宏蛋白质组学分析表明乙烷氧化生成的中间产物乙酰辅酶A通过Wood Ljungdahl途径被氧化为二氧化碳。Ca. Argoarchaeum及其功能基因在深海天然气渗漏环境中广泛分布,暗示Ca. Argoarchaeum所介导的乙烷氧化可能是海洋环境中气态烷烃生物降解的重要途径。该研究团队长期致力于气态烷烃厌氧氧化的研究,并取得系列成果和进展,包括在世界上率先分离培养了具有丙烷和丁烷降解功能的硫还原细菌Desulfosarcina sp. BuS5(Nature,2007);报道了嗜热丁烷氧化古菌Ca. Syntrophoarchaeum butanivorans及其代谢途径(Nature,2016)。该研究首次发现了乙烷厌氧氧化古菌,填补了长期以来科学界对气态烷烃厌氧氧化过程认识上的空白,拓展了人们对MCR酶功能特异性的理解,开启了对土壤环境(如湿地和稻田等)中烷烃厌氧过程的新探索。同时,该研究能够为减少小分子烷烃的大气排放提供新的思路,也可为开发油气藏微生物勘探技术提供科学依据和方向。该研究得到中科院战略性先导专项B(XDB15020302和XDB15020402)的资助。

厂商

2019.04.04

Nature:新研究揭示降低炎症新机制

在一项新的研究中,来自美国德克萨斯大学西南医学中心的研究人员发现两种蛋白起着门卫的作用,抑制对慢性感染作出的潜在危及生命的免疫反应。这两种蛋白---转录因子SIX1和SIX2---激活胎儿发育所需的细胞通路,随后经切换后起着新的作用:它们在成体免疫系统细胞中抑制这些细胞通路。相关研究结果于2019年3月20日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“A NIK–SIX signalling axis controls inflammation by targeted silencing of non-canonical NF-κB”。论文通讯作者、德克萨斯大学西南医学中心微生物学教授Neal Alto博士说,“这项研究对在诸如败血性休克(septic shock)之类的情形中限制与不受控制的炎症相关的组织损伤所需的分子组分提供了新的见解,并揭示癌细胞在肿瘤发生过程中如何可能抑制先天免疫系统。”转录因子与DNA的特定区域结合,从而让基因开启(激活它们)或关闭(抑制它们)。Alto博士说,“令人吃惊的发现之一是,对于组织和器官发育必不可少的转录激活因子已被重新用作免疫系统中的转录抑制因子。虽然转录因子可在生命的各个阶段以不同方式被使用,但从胎儿中的转录激活因子转换为成体免疫细胞中的转录抑制因子是很少发生的。” 他补充道,这项研究为控制炎症提供了一条新途径,这对于开发新药可能非常重要。它也可能解释了癌细胞如何产生化疗耐药性。这些研究人员发现这两种蛋白当与参与炎症的基因结合时表现出抑制活性。具体而言,SIX1和SIX2似乎会抑制身体的免疫反应,从而阻止与一种潜在危及生命的称为细胞因子风暴(cytokine storm)的症状相关的损伤,其中这种症状能够在慢性炎性疾病中发生。他解释道,“当身体的免疫细胞和激活因子(细胞因子)对诸如流感病毒之类的健康威胁作出过度反应时,细胞因子风暴就会发生。”对转基因小鼠进行的一项实验发现,在接触可引起细胞因子风暴的革兰氏阴性细菌释放的毒素后,成年时的SIX1表达让这些小鼠几乎完全从中恢复过来。这两种SIX蛋白似乎抑制了所谓的非经典NF-κB通路反应,其中,非经典NF-κB通路有助于淋巴器官发育、免疫系统中产生抗体的B细胞成熟和骨细胞发育。在成年时,这种相同的通路参与身体的免疫防御。Alto博士说,这些最初着重关注细菌和病毒的研究也揭示了癌细胞对药物治疗产生抵抗性的机制。在一系列实验中,这些研究人员发现来自治疗抵抗性非小细胞肺癌患者的癌细胞表达高水平的SIX1和SIX2蛋白。他们使用CRISPR-Cas9基因编辑技术移除产生这两种蛋白的基因,这使得这些癌细胞对一类有前途的称为SMAC模拟物的药物明显更敏感。Alto博士说,“总之,我们证实SIX家族转录因子可起着作为免疫门卫的作用,调节炎性基因的活性以响应非经典NF-κB通路激活。这些研究结果表明破坏这种通路可能对包括癌症在内的人类疾病的发病机制产生重要影响。”

厂商

2019.04.04

Osteoarthr Cartilage:运动的有一大好处:防止关节炎导致的软骨降解

根据伦敦玛丽女王大学的一项新研究,运动可以帮助防止骨关节炎导致的软骨降解。这项研究系一次发现运动过程中关节处的细胞接受的机械力可以通过抑制引起骨关节炎的炎性分子来防止软骨降解,相关研究成果于近日发表在《Osteoarthritis and Cartilage》上。该研究揭示了运动对形成关节的组织的好处以及如何通过活细胞上初级纤毛的细毛状结构产生这种效应。运动过程中髋关节和膝关节等关节的软骨会受到挤压,软骨中的细胞可以检测到这种机械作用,随后抑制关节炎等病理条件导致的炎性分子的作用。研究人员发现运动的这种抗炎效应由一种特殊蛋白质HDAC6激活导致,这会导致形成原纤毛的蛋白发生变化。而抑制HDAC6激活的药物可以抑制运动的抗炎症效应,其他药物也可以模拟运动带来的好处。原纤毛的长度(千分之几毫米)的改变是炎症水平的生物标记物。炎症期间纤毛会变长,防止纤毛变长的药物可以成功防止炎症。伦敦玛丽女王大学的Su Fu博士表示:“我们很久之前就知道健康的运动对身体有好处——而现在我们知道了运动防止软骨降解的过程。”该研究Martin Knight教授表示:“这些发现也许可以解释动脉的正常血流的抗炎症效应,这对于防止动脉疾病很重要。”研究人员希望这些发现将帮助寻找治疗关节炎的新方法。研究人员表示这些结果也许可以帮助开发出一种叫做机械力医学的疗法,这种方法使用药物去模拟机械力的效应,从而防止炎症损伤,治疗像关节炎这样的疾病。

厂商

2019.04.01

FASEB J:新药可以让衰老小鼠长出更大的肌肉

—人变老后肌肉和骨质量会变少是常识。但是来自丹麦奥胡斯大学和鹿特丹伊拉斯谟大学医学中心的研究人员现在发现一类药物可能给老年人和患上导致肌肉和骨缺失的慢性疾病患者带来好处。他们把这类药物命名为IASPs,也就是激活素受体信号通路的抑制剂(inhibitors of the activin-receptor signaling pathway)。“IASPs可以抑制所有细胞中都有的信号通路。这类药物中每种药物的不同点在于他们抑制这条通路的不同分支。”该研究作者、奥胡斯大学生物医学系博士生Andreas Lodberg说道。研究人员表示可以依赖不同的IASP实现对肌肉组织、骨组织或者血液细胞中的细胞产生效应。“我们发现使用药物一周之后小鼠的肌肉质量就增加了19%。同时我们还发现药物可以抑制骨质疏松症。”Andreas Lodberg说道。但是研究人员还面临着调控血液细胞的挑战,他们发现的药物刺激血红细胞形成的能力最多与EPO相当。“如果我们面对的是同时患有贫血、低肌肉质量和骨质疏松症的病人,那这就不是问题。但是对于大部分血液正常的病人,这会增加凝血的风险。”因此研究人员继续进行了开发,最终解决了这个问题,他们创造了一个属于IASP的分子,可以对骨组织和肌肉组织产生效应,但是不影响血细胞,相关研究成果于近日发表在《The FASEB Journal》上。Andreas Lodberg和他的同事现在正在研究IASPs如何特异性创造骨组织。他们使用了不同的肌肉缺失的小鼠模型。“我们的早期结果已经表明IASPs抑制了降解骨组织的细胞,同时刺激了成骨细胞,可谓一石二鸟。”研究人员测试的一个不同的IASP可以在3周时间里使骨头的颈部强度增加48%。“如果这些结果可以在临床实验中重复,那么对于那些经历肌肉缺失的老年人而言是一个好消息。这不管是对病人个人还是整个国家的国民经济都有好处,因为老年病人摔倒及骨损伤是高死亡率的主要原因,同时慢性疾病导致的肌肉质量减少还会影响病人的生活质量和死亡率。” Andreas Lodberg说道。

厂商

2019.04.01

Nat Biotechnol:不同实验室的HeLa细胞在遗传学和表型上存在异质性

HeLa细胞现已在世界各地的许多实验室中培养了将近70年,并且长期以来被认为是无限供应的没有发生变化的相同细胞。然而,在一项新的研究中,来自瑞士苏黎世联邦理工学院、日内瓦大学、巴塞尔大学、中国科学院、德国亚琛工业大学、德累斯顿工业大学、意大利米兰大学和美国耶鲁大学的研究人员发现HeLa细胞在不同实验室之间存在很大差异,这让人们对利用这种细胞系开展的研究的可重复性提出了质疑。相关研究结果发表在2019年3月的Nature Biotechnology期刊上,论文标题为“Multi-omic measurements of heterogeneity in HeLa cells across laboratories”。这并不是首次报道HeLa细胞系自从它的创建以来发生多样化:多年来,其他的研究小组已记录了不同的HeLa变异株在基因序列和RNA表达方面存在着显著差异。这项新研究首次全面分析了各种HeLa变异株---在全球多个实验室培养的不同批次HeLa细胞---的遗传变异,并首次证实这种遗传异质性导致蛋白表达和表型变化。具体而言,这些研究人员从6个国家的13个实验室收集了14份HeLa样本,并在相同的实验室条件下培养它们。他们首先定量确定了基因拷贝数变化---一个给定基因的重复次数,从而揭示了在它们的基因组之间存在着明显差异。这种情形在两种最广泛使用的HeLa细胞株--- HeLa CCL2(被认为是这种细胞系的“原始”变异株)和HeLa Kyoto(这种细胞系的一个分支,具有可用于成像等特定应用的特性)---中尤其值得注意。进一步的分析表明,许多遗传差异转化为mRNA产生的变化,并且在较小程度上转化为蛋白丰度的变化。这些研究人员报道,HeLa CCL2和HeLa Kyoto细胞系的转录组学和蛋白质组学特征彼此不同,就像来自两种不同类型组织的癌细胞系一样。这些HeLa变异株在体外培养时的生长速度也有所不同:一些HeLa细胞群体需要17.5小时才能翻倍,而其他的HeLa细胞群体在相同的培养条件下需要32多个小时才做到这一点。它们对沙门氏菌感染的反应也不同:与其他两种HeLa变异株相比,一种HeLa变异株对这种感染的敏感性较低,这些研究人员将此归因于低水平的一种在这种细菌入侵宿主细胞中起作用的蛋白质复合物。在另一项实验中,这些研究人员通过培养细胞系三个月来研究单个HeLa变异体中基因表达是否随时间而变化。他们记录了早期产生的细胞和晚期产生的细胞之间存在大约6%的基因表达差异。论文通信作者、苏黎世联邦理工学院分子系统生物学研究所教授Ruedi Aebersold说,“这些细胞的差异确实非常显著,即便在同一个实验室中,它们也很快地发生变化。”他估计,如果一名研究生在他或她的项目开始时利用HeLa细胞系开展实验,并被要求在六个月后重复这一实验,“他们可能会取得不同的结果”。关于研究中“可重复性危机(reproducibility crisis)”的大部分讨论集中在实验设计和数据分析上的缺陷,以及作为主要驱动因素的污染或错误标记的细胞系。但是,Aebersold认为HeLa细胞---以及更一般的意义上的癌细胞---的生物学差异可能发挥着重要的作用。他指出,在会议上,他经常观察到研究人员对从同一实验中获得不同结果进行激烈争论。他解释道,“这意味着一个人犯了一个错误”,但是另一个解释是“所使用的细胞可能不是同一个细胞。”斯坦福大学细胞生物学家Tim Stearns(未参与这项研究)观察到长期培养下细胞系发生变化的几个可能的原因。举个例说,HeLa细胞是已知具有基因组不稳定性的癌细胞,因此可能随时间的推移随机地发生突变。此外,它们在实验室生长中受到各种条件的影响,这可能会促使它们出现独特的特征。比如,他说,哺乳动物细胞的培养包括培养它们直到填满整个培养皿,吸走一部分细胞,将它们放入另一个培养皿中重新生长。他说,“每个人的做法都有点不同。这以我们不完全理解的方式对细胞进行选择。”胎牛血清---用于培养哺乳动物细胞的生长因子混合物的主要成分---也可能在不同实验室之间发生变化。这可能导致不同的转录谱和不同的选择压力。HeLa分离株之间的差异可能会让一些生命科学家比其他人更担心。使用HeLa细胞研究DNA复制或囊泡运输等通用细胞过程的分子生物学家和生物化学家不太可能担心他们的结果可能无法重现,这是因为这些过程在面对这种选择性压力时不太可能发生变化。研究沙门氏菌感染等更复杂特征的发育和细胞生物学家可能更有理由担心。Aebersold和他的同事们在这篇论文中提出了几个具体的解决方案。首先,科学家们应当使用癌细胞系的早期传代,并确保在相同细胞系的不同样品中利用一个细胞系重复开展实验。重要的是,生物学家应当清楚地报道他们在给定的研究中使用哪种细胞系变异株。Stearns指出,“许多人甚至不确定他们拥有哪种类型的HeLa细胞”。他赞同,提高透明度将是一个积极的变化。 Aebersold希望在今年晚些时候与欧洲分子生物学组织(European Molecular Biology Organization)计划举办的一个研讨会上找到更多的解决方案。这将包括来自各个领域(比如科学政策、出版和科学)的25位专家,旨在就如何解决细胞系研究中的可重复性问题提出建议。他希望他的研究将能够有助于针对不可复制结果的原因制定科学政策。他说,科学家们无法复制彼此研究工作的观点是危险的。“简单的结论是要么我们作为生命科学家不知道我们正在做什么,要么更糟糕的是,事情都是虚构的。”这将使得厌恶科学的政策制定者更容易辩称,把钱花在研究上是浪费。“我认为重要的是提供证据表明它不是那么简单,人们不是无能,而是事情要复杂得多。”

厂商

2019.03.29

研究揭示基因数目减少在植物适应性进化中的重要作用

一般认为,基因数目的增加,例如基因重复或者形成全新基因,对于生物生存繁衍具有重要意义。然而,基因数目减少同样也能产生重要的遗传变异,进而对生物的生存及繁衍产生积极的效果。这一事实在以往并未得到充分关注。而以“减少就是增加”(less is more)为代表的假说,则提出了基因的假基因化或丢失等基因数目减少事件与增加事件一样重要。但是,这一假说的科学证据有待发掘,特别是假基因化在生物进化中的实际作用及其意义仍不清楚。中国科学院植物研究所郭亚龙研究组与中国科学院动物研究所研究员张勇、美国Salk研究所教授Wolfgang Busch合作,利用拟南芥的群体基因组数据,运用群体遗传学及数量遗传学的方法,对“减少就是增加”假说进行了验证。研究人员发现,假基因化对表型变异非常关键,1%的假基因化变异在群体里受到正选择,表明假基因化与基因重复一样,与适应性进化密切相关。在1000多个全球分布的拟南芥自然品系的基因组中,有34%的基因没有发生假基因化突变,说明这些基因对于拟南芥在自然条件下生存繁衍是不可缺少的,也说明在自然界里基因组里的必需基因(essential gene)的数目远远大于实验室里估计的必需基因数目。该研究在全基因组水平上系统性地研究了植物假基因化的进化规律及机制,表明基因功能缺失变异对植物进化非常重要。该研究证实了“减少就是增加”假说,证明基因数目的减少与增加一样都能对生物进化产生巨大的影响。研究成果表明,基因数目的增加与减少只是相对的,进化的核心是变异。该成果3月18日发表在国际学术期刊Plant Cell上。郭亚龙研究组博士研究生徐永超为一作者,郭亚龙为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金委、中科院战略性先导科技专项、中科院种子创新研究院和Salk研究所启动资金支持。

厂商

2019.03.29

Cell:癌症的主要突变模式是突发性的

科学家们为研究导致癌症的生物学机制构建了巨大的资源。在这一项新的研究中,来自英国韦尔科姆基金会桑格研究所的研究人员鉴定出哪些DNA损伤模式---代表着癌症起源的突变指纹---存在于1000多种人类癌细胞系中。他们还揭示出在人类癌症中发现的一种之前与抗病毒免疫反应相关的主要突变模式在癌细胞系中突发,其间有很长一段时间是沉默的,但是这些突变突发的原因仍然是未知的。这些研究人员发现这种资源将让人们直接在人癌细胞中研究是什么导致癌症进展的突变发生。进一步了解这些突变过程可能有助于人们发现新的研究途径以便开发新的癌症预防和治疗方法。相关研究结果发表在2019年3月7日的Cell期刊上,论文标题为“Characterizing Mutational Signatures in Human Cancer Cell Lines Reveals Episodic APOBEC Mutagenesis”。所有癌症都是由DNA突变引起的,这些突变在DNA中形成称为突变签名(mutational signature,有时也译作突变特征)的分子指纹。人们已发现50多种不同的突变签名,其中的许多突变签名是由紫外线照射或吸烟等外部因素引起的。其他的突变签名是由于细胞内的因素,如DNA修复机制故障。然而,许多突变签名的原因尚不清楚,而且通过实验研究它们极具挑战性。在这项新的研究中,这些研究人员研究了1001种人类癌细胞系和577种人类癌症移植物(包括癌症研究和治疗测试中使用最广泛的模型)的基因组序列。他们使用了所有已知的突变签名,并编目了每个癌症模型中存在哪种突变签名。这种资源随后允许他们选择特定细胞系并研究每种突变模式如何随着时间的推移在癌细胞中发生变化。他们发现来自已知外部因素(如吸烟或紫外线)的突变签名在细胞系中停止产生,然而大多数与细胞内因子相关的突变签名继续以稳定的速率产生。然而,令人吃惊的是,他们发现与一种称为APOBEC的DNA编辑酶相关的两种常见突变签名实际上在细胞系中随着时间的推移开启和关闭,这种现象称为“情景突变(episodic mutagenesis)”。APOBEC DNA编辑酶是先天免疫系统的一部分,并通过引起HIV等病毒发生突变来保护我们免受感染,这会在病毒基因组中留下APOBEC突变标签。类似APOBEC的突变标签是一种在70%以上的癌症类型中发现的主要癌症突变模式。对此的一种理论是病毒或炎症可能激活这些DNA编辑酶来让人类基因组而不是病毒发生突变。然而,细胞系不受炎症影响,也没有发现病毒,这表明还涉及其他因素。重要的是,如今随时间推移产生这些突变标签和其他突变标签的细胞系可被用来研究癌症突变的根本原因。

厂商

2019.03.25

Nat Commun:意外!常用绦虫药物竟然是广谱抗癌神药!

A*STAR的一项新研究表明一种用于治疗绦虫感染的药物可以用于治疗一系列癌症。超过一半的癌症病人肿瘤中的抑癌基因p53存在突变,这使得p53成为了一个极具吸引力的抗癌靶点。许多研究聚焦于直接或者间接恢复突变细胞中的p53功能,但是A*STAR的分子和细胞生物学研究所的Chit Fang Cheok领导的研究小组采用了一种不同的策略。他们并没有尝试修复突变的p53,因为这个基因在不同的癌症中突变方式不同,他们通过研究p53缺陷的细胞和正常细胞之间的差别来探索治疗p53缺陷的癌细胞的新方法,Cheok称之为靶向p53的缺失(功能丢失)。该研究团队利用携带正常p53和突变p53的结肠癌细胞检测了1600种FDA批准的药物,结果发现杀伤p53缺陷的癌细胞(而非p53正常的癌细胞)的能力最强的药物是氯硝柳胺——一种用于治疗绦虫感染的药物。随后的测试表明氯硝柳胺还可以有效杀伤p53突变的其他癌细胞系。氯硝柳胺通过干扰线粒体产能以及引起脂肪酸代谢的改变来影响细胞。实验显示线粒体的解偶联是氯硝柳胺选择性杀伤p53突变细胞的基本方式,但是这不足以完全解释这个现象,因为p53正常的细胞中也出现了相同程度的线粒体解偶联。换句话讲,在此研究之前科学家们不清楚为什么这种药物可以更有效杀伤p53突变的细胞。研究人员检测了氯硝柳胺治疗的细胞的代谢,结果发现p53突变的细胞中一种叫做花生四烯酸的脂肪酸含量显著增加。他们的进一步分析发现氯硝柳胺引起的线粒体解偶联会增加细胞中的钙离子浓度,从而加速花生四烯酸的产生。该研究团队发现p53可以通过开启两个可以降解花生四烯酸的基因ALOX5和AOX12B来应对这种变化。而p53突变的细胞中这些基因不会被激活,这使得花生四烯酸持续富集,从而引起线粒体释放细胞色素c,导致程序性细胞死亡。未来的工作将进一步寻找其他可以激活相同信号通路以治疗p53突变肿瘤的药物。“我们将这些信息以一种令人惊讶的方式结合起来了,这让我们很兴奋。”Cheok说道。为了验证他们的模型,研究人员敲除了p53正常的细胞中的ALOX5和AOX12B,结果发现这些细胞对氯硝柳胺的敏感性增加,而敲除p53缺陷的细胞中的ALOX5和AOX12B并不会增加这些细胞对氯硝柳胺的敏感性。研究人员确认了氯硝柳胺可以更有效地治疗动物身上p53缺陷的肿瘤。他们将培养的细胞注射到小鼠体内,经过氯硝柳胺治疗后监控肿瘤的生长,结果发现氯硝柳胺可以将p53缺陷的肿瘤的生长速度降低一半,而对p53正常的肿瘤无影响。基于他们的发现,研究人员已经为这项研究申请了专利,由于这种药物是靶向p53缺陷,而非靶向特殊的基因突变,因此它将适用于更大范围的p53突变的肿瘤。氯硝柳胺已经在人体身上使用了数十年,被WHO列为一种有效、安全而便宜的药物,这使得它成为了一种可能治疗一系列p53缺陷的肿瘤的救命良药。

厂商

2019.03.25

Inter J Env Res Pub Heal:吃鱼可以防止哮喘!

澳大利亚詹姆斯库克大学(James Cook University, JCU)的一名科学家表示一项创新性研究已经揭示了吃鱼防止哮喘的新证据。JCU澳大利亚热带健康与医学研究所(AITHM)的Andreas Lopata教授参与了一项研究,该研究测试了642名在南非小村庄的鱼加工厂工作的工人。“全世界有3.34亿人患哮喘,每年约有25万人死于哮喘,澳大利亚1/9的人患哮喘,而澳大利亚土著居民的患病概率是平均值的两倍。过去30年哮喘的发病率几乎翻倍,而有一半的病人无法从现有治疗方案中获益。因此大家对非药物治疗策略越来越感兴趣。”Lopata教授表示现在的理论是全世界饮食习惯的改变导致了这种疾病的发病率上升。“现在人们食用更多的来自植物油的n-6多不饱和脂肪酸(n-6 PUFA),而食用海洋油类中的n-3 PUFA减少。总的来说就是全球的饮食趋势已经从新鲜的鱼类转变为快餐。”Lopata教授表示他们选择鱼庄的原因就是这些工人会吃更多的鱼,社会经济地位低,因此海洋鱼类和其他海鲜是他们获得n-3 PUFA的主要来源。“我们发现某些n-3 PUFA与哮喘或者哮喘相关症状的风险下降62%存在显著相关性,而较高的n-6 PUFA的摄入量与哮喘风险升高67%相关。”他表示越来越多的证据证明n-6 PUFA与哮喘发生过程中的炎症反应有关,也有越来越多的证据表明n-3 PUFA可以防止哮喘。“就算你考虑鱼类可能含有的污染物(比如水银),鱼和海鲜带来的好处也远胜过其潜在的危害。”他表示未来的工作需要探索n-3 PUFA具体带来了什么效应,如何使它们带来的好处化以及如何降低n-6 PUFA带来的危害。

厂商

2019.03.22

研究解析真菌棒曲霉素生物合成的分子途径及调控机制

由真菌产生的聚酮类次生代谢产物——棒曲霉素(Patulin)是造成果实及其加工产品污染的重要真菌毒素,对人和动物都具有毒性,给消费者的身体健康带来巨大威胁。因此,解析真菌中棒曲霉素生物合成的分子基础,并阐明其合成途径及调控机制,对创制果实采后棒曲霉素防控技术至关重要。中国科学院植物研究所田世平研究组长期从事果实采后病理学研究。研究团队前期从扩展青霉(Penicillium expansum)中鉴定到一个含有15个基因的棒曲霉素合成基因簇,证明了该簇中基因对棒曲霉素合成的调控作用,揭示了棒曲霉素生物合成的分子基础,并发现响应环境pH信号的转录因子PePacC能通过调控该基因簇中基因表达控制棒曲霉素合成。近期,研究团队在此基础上,利用基因敲除、突变株底物饲喂、蛋白异源表达和体外催化等方法,明确了棒曲霉素生物合成途径中8步反应的催化酶及其编码基因。研究人员基于分子遗传学和生物化学证据,明确了棒曲霉素生物合成途径中第4步反应的产物为龙胆醛,而不是间羟基苯甲醛,解决了长期以来在此步反应上仅基于化学产物推断形成的争议。同时,研究人员还通过对棒曲霉素合成基因簇编码的全部15个蛋白及相关调控因子PeLaeA、PeVeA和PeVelB的亚细胞定位,初步确定了合成途径中各催化酶、转运蛋白和调控蛋白的亚细胞分布,勾勒出了棒曲霉素在扩展青霉胞内生物合成及转运路径的分子网络。该研究不仅为深入认知真菌中棒曲霉素生物合成的分子基础、转运路径和调控网络提供了分子证据,还为研发高效的控制技术提供了新思路。研究成果对实现从源头上控制棒曲霉素污染,确保果实及其加工产品的品质安全具有重要意义。该研究于3月13日正式发表于国际学术期刊Environmental microbiology。田世平研究组研究员李博强,以及博士研究生陈勇、已毕业博士生宗元元为论文共同作者,田世平为论文通讯作者。美国芝加哥大学教授龙漫远对研究工作给予了指导。该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金和中科院青年创新促进会资助。

厂商

2019.03.22

Nat Commun:揭示调节造血干祖细胞分化更新的新型分子机制

机体需要制造持续的血细胞供应来进入循环,血细胞的功能范围非常广,比如其会向组织供氧、抵御感染、还能帮助机体在损伤后促进血液凝固;避免这些细胞发生缺陷或过度增殖往往涉及非常严格的调控机制,但研究人员并不清楚其中所涉及的分子机制。近日,来自大阪大学的科学家们通过研究发现,一种名为Ragnase-1的分子或能调节造血干祖细胞(HSPCs,hematopoietic stem and progenitor cells)的更新和分化,所有血细胞都衍生自HSPCs,相关研究结果刊登于国际杂志Nature Communications上;文章中研究者揭示了Ragnase-1分子的异常如何失去调节血细胞产生的能力,以及其如何引发多种副作用发生,比如血液恶性肿瘤的发生等。这项研究中,研究人员首次利用基于计算机的分析技术鉴别出了在成体和胚胎HSPCs表达发生明显不同的关键基因,在这些基因中,研究人员选择Ragnase-1进行深入分析研究,鉴于其在另一种干细胞类型分化过程中所扮演的角色,后期研究人员进行的分析包括在小鼠机体中剔除一个或一对Ragnase-1基因拷贝,随后评估干细胞分化为其它血细胞系的影响以及小鼠整体健康程度的影响。研究者Nobuyuki Takakura说道,剔除Ragnase-1基因(甚至是一个基因拷贝)或会导致骨髓中HSPCs分化和更新发生异常,同时Ragnase-1基因敲除的小鼠也会表现出一些生理学的异常,比如体重减轻和脾脏扩大等,这些小鼠往往在很年轻时就死亡了。随后研究者深入分析了Ragnase-1促进其功能发挥的机制,他们发现,Ragnase-1能通过降解靶点mRNAs:Gata2和Tal1来在转录后水平上施加调节活性,这一过程对于控制血细胞生成至关重要。本文研究表明,Ragnase-1的活性是确定干细胞一系列行为的关键,比如是否能维持静息状态,自我更新用以维持干细胞池未来的分化,或根据机体需要开始分化为不同类型的血细胞系等。研究者表示,Ragnase-1在HSPCs的更新和分化上扮演着关键角色,相关研究或能为研究者提供靶点帮助开发治疗诸如白血病等多种疾病的新型疗法。

厂商

2019.03.18

PLOS Genetics:打破常规!凝血酶竟然会降解神经细胞!

萨克生物研究所的研究人员意外发现凝血酶可以降解神经,也揭开了支持神经的神经胶质细胞(包括许旺细胞)提供保护作用的机制,这项研究发表在《PLOS Genetics》上,该研究发现许旺细胞可以通过抑制凝血蛋白以及其他肌肉细胞释放的破坏性酶的作用来保护神经细胞。这项工作对肌萎缩性脊髓侧索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis,ALS)、多发性硬化症、老年痴呆症或精神分裂症等疾病有着重要的影响。“这是一项发现和凝血相关的蛋白质——凝血酶在肝脏系统之外发挥生物学功能,同时在神经降解过程中发挥重要作用。”该研究通讯作者、萨克研究所Kuo-Fen Lee教授说道。“我们进一步发现许旺细胞可以对抗凝血酶以保护神经。这些结果完全出乎意料,对健康和疾病状态下突触的形成和维持提出了有趣的问题。”许旺细胞在被称为轴突的神经线状突起周围形成一种保护性的绝缘体,帮助形成突触以及神经细胞之间的联系。为了更深入了解许旺细胞在神经健康中的作用,该研究小组研究了一种特殊的突触——肌肉神经接点(neuromuscular junction,NMJ),它是许旺细胞、神经元和肌肉之间的联系界面。在没有许旺细胞的情况下,小鼠模型中的NMJ突触在两天之后就降解了,这证明了它们在突触生长中的作用。研究人员发现在没有许旺细胞的情况下,NMJ中的信号分子乙酰胆碱是神经元降解的主要罪魁祸首。当研究人员深入研究后,他们发现了一种过去未发现的机制:如果让乙酰胆碱自生自灭,它会促使肌肉细胞释放一种叫做凝血酶的凝血蛋白,这种蛋白和其他酶一起会降解神经。健康神经元中,许旺细胞会释放分子阻断凝血酶,从而保护神经突触。“我们很惊讶许旺细胞可以通过非直接地抑制活动肌肉释放的负面因子来维持神经肌肉突触的发育,其中一个因子就是凝血酶,它最著的作用就是形成血块。”前萨克生物研究所研究员、该研究一作者Thomas Gould说道。为了确认凝血酶在NMJ中的作用,研究人员在小鼠模型中进行了观察,这种小鼠模型体内缺少凝血酶,结果发现老鼠的神经元轴突降解更少。这些结果进一步确认了凝血酶在神经元轴突的降解中扮演关键角色。“这项研究对改变突触发育和维持的遗传和分子生物学通路提供了新观点。”Lee说道。“下一步是研究凝血酶和其他因子破坏突触的生物学机制,最终的目标是找出新的疾病干预手段,以治疗凝血酶富集或者功能失调相关的疾病。”

厂商

2019.03.18

研究解析结核杆菌转录起始复合物的晶体结构

基因组的遗传信息得以表达,首先需要RNA polymerase (RNAP)以DNA为模板合成RNA。基因转录不仅是基因表达一步,还是基因表达的主要调控步骤。对RNAP分子机器结构、运行机理以及调控机制的研究能够回答基因表达调控的基础生物学问题。在转录起始阶段,细菌的RNAP与转录起始σ因子形成复合物,依次执行启动子双链DNA的识别、解链以及RNA起始合成等关键步骤。细菌RNAP通过与多个σ因子结合特异性调控基因转录,其中Extra-Cytoplasmic Function(ECF)σ因子是细菌中种类最多的一类σ因子,它可以感受细菌胞内外环境变化,起始特异性的基因转录。ECF σ因子赋予细菌适应逆境的能力,对于致病菌的致病性和耐药性尤为重要。以结核分枝杆菌(Mycobacterium tuberculosis)为例,其RNAP分别与10种ECF σ因子结合,通过识别特异启动子序列启动相应基因表达,多个ECF σ因子与结核分枝杆菌的致病、侵染以及耐药直接相关。3月11日,国际学术期刊《自然-通讯》(Nature communications)在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所/中科院合成生物学重点实验室张余研究组题为Structure basis for transcription initiation by bacterial ECF σ factors 的研究论文。该论文解析了两个结核分枝杆菌RNA聚合酶与σH的高分辨率转录起始复合物晶体结构。这两个首次解析的细菌RNAP与ECF σ因子的复合物结构回答了以下几个关键问题:1)ECF σ因子与RNAP 组装成全酶的方式与housekeeping σ因子类似,特别是ECF σ因子连接σ2和σ4结构域的linker区域,虽然其序列上与housekeeping σ因子没有任何的相似性,但是该linker区域与RNAP结合方式与housekeeping σ因子的σ3.2结构域类似,均结合到RNA聚合酶的活性中心,在转录起始过程中起着至关重要的作用;2)ECF σ因子采用独特的机制打开启动子双链DNA形成转录泡;3)ECF σ因子采用独特的方式结合单链的启动子DNA -10区的保守序列,通过对比RNAP-σH全酶以及RNAP-σH-DNA的两个复合物结构,张余课题组发现ECF σ因子采用Induced-Fit方式结合解链的启动子DNA,而housekeeping σ因子识别启动子采用Lock-and-Key的模式。两种模式的区别在于Induced-Fit的方式只能结合正确的启动子DNA序列,因为只有正确的启动子DNA序列才能够诱导DNA的结合口袋打开,该方式保证了ECF σ因子转录起始的专一性;而Lock-and-Key的方式能够容忍一定的启动子DNA序列差异,从而保证了housekeeping σ因子的转录起始的高效性和广泛性。该研究揭示了细菌ECF σ因子转录起始的结构基础以及分子机制,为基于ECF σ因子的合成生物学正交转录元件设计提供了理论基础,为靶向细菌RNAP的抗生素发现提供了新的思路。

厂商

2019.03.15

Nature:糖皮质激素促进乳腺癌转移

肿瘤内部或原发性肿瘤与转移瘤之间的多样性(称为患者内部肿瘤异质性)是在疾病进展过程中形成的,是治疗的一个严重障碍。肿瘤转移是癌症的一种致命性特征,然而,作为转移级联反应中的最为复杂的步骤,肿瘤定植机制仍然是不清楚的。更清晰地了解患者内部肿瘤异质性(intra-patient tumour heterogeneity)和肿瘤转移的细胞和分子过程对个性化癌症治疗的成功至关重要。在一项新的研究中,来自瑞士巴塞尔大学的研究人员通过对人源性肿瘤异种移植(PDX)的小鼠模型中的肿瘤和匹配性转移瘤进行转录谱分析,在远处的转移瘤中发现了癌症位点特异性表型和增加的糖皮质激素受体活性。相关研究结果于2019年3月13日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Glucocorticoids promote breast cancer metastasis”。糖皮质激素受体介导应激激素和这些激素的合成衍生物的作用,其中这些合成衍生物在临床上广泛用作抗炎剂和免疫抑制剂。这些研究人员发现在乳腺癌进展过程中,应激激素的增加导致远处转移瘤位点中的糖皮质激素受体激活、定植增加和存活率下降。他们的转录组学、蛋白质组学和磷酸化蛋白质组学实验表明糖皮质激素受体参与了肿瘤转移多个过程的激活和激酶ROR1表达的增加,这两者都与存活率下降相关联。在临床前模型中,剔除ROR1减少了转移瘤生长并延长了存活期。综上所述,这些研究结果表明,糖皮质激素受体的激活增加了肿瘤异质性和转移,这表明当使用糖皮质激素治疗已出现癌症相关并发症的乳腺癌患者时需要谨慎。

厂商

2019.03.15

西南大学甘蓝新品种“西园冬秀”通过田间鉴定

重庆市农作物品种审定委员会组织有关专家对西南大学园艺园林学院选育的甘蓝新杂交组合“071”进行了田间鉴定。经过田间鉴定、现场测产以及室内汇报,并结合相关品质和抗性检测报告,专家组一致同意通过新品种田间鉴定,命名新品种为“西园冬秀”。该甘蓝新组合“071”为绿色外叶;叶球扁圆,较紧实,中心柱短,丰产性好;耐裂球性与耐寒性强;球叶脆嫩,品质优良,可溶性固形物含量高;棒叶比低,可食用部分多。该组合先后在重庆北碚、潼南、合川,四川成都、内江等地区进行区域试验或试种栽培,综合性状表现优良,品种适应范围较广。该组合在8月上旬播种,次年1月下旬或2月上旬采收,属于晚熟冬甘蓝品种,其选育成功有效弥补了春节期间上市的优质甘蓝需求,市场潜力大。该品种叶球的棒叶比低,可食用部分高,脆嫩的优良食用品质符合重庆四川地区的消费习惯,能有效提高农民的经济效益。园艺园林学院十字花科蔬菜研究所长期从事十字花科蔬菜作物的种质资源创新与利用,以甘蓝为主要研究对象,并结合萝卜、芥菜等十字花科蔬菜的遗传育种,进行基因克隆、基因编辑、双单倍体诱导和远缘杂交等育种新技术的开发与利用;围绕优质抗病广适性育种目标开展十字花科蔬菜新品种选育、高产栽培技术等应用研究。团队选育的“西园”系列甘蓝新品种覆盖甘蓝春季、秋季和冬季生产,在长江流域及西南地区广泛推广应用。

厂商

2019.03.11