专栏由中国医学科学院北京协和医学院药物研究所药物分析学科师生与仪器信息网专业团队一起聚焦现代药物分析技术的进展,以问题为导向,分享药物理化特性表征、质量分析、制剂处方解析、生产工艺监控、体内药物分析等

干血斑(Dried Blood Spot, DBS)是一种微量血液采集、干燥和储存的生物采样技术。该技术由Robert Guthrie于1963年首次应用于新生儿苯丙酮尿症(PKU)筛查[1]。相比于临床检验中常用的液态血液基质,干血斑技术具有采血量少、操作简便、一般不需冷冻或冷藏、储存和运输成本低等优点,已应用于新生儿疾病筛查、流行病学样本分析、药物研发等领域。将干血斑应用于蛋白质研究,拓宽了蛋白质分析研究的生物样本采集形式,具有很好的临床研究和实际应用价值。本文重点讨论两种常见干血斑蛋白质分析技术及应用。

1. 基于干血斑的蛋白分析技术

1.1 酶联免疫吸附分析法

原理:

酶联免疫吸附分析法(ELISA)是指将可溶性的抗原或抗体结合到聚苯乙烯等固相载体上,利用抗原抗体特异性结合,进行免疫反应的定性和定量分析,具有灵敏、特异、及易于自动化操作等特点。根据免疫识别和信号输出方式的不同,ELISA可以分为双抗体夹心法、直接免疫竞争法和非直接免疫竞争法等。

实验材料及分析仪器:

研究人员可通过购买固相载体、抗体或抗原进行包被制备ELISA试剂盒或购买市售试剂盒。酶联免疫吸附测定试剂盒已成为实验中不可缺少的工具,目前国内外Elisa试剂盒生产厂家很多,如上海酶联生物、Abcam、BioVision等,科研人员可根据研究需求选择高质量的试剂盒品牌,以提升分析效率及结果有效性。

干血斑处理:

以干血斑HIV分析为例:用HIV阴性混合血液样本对阳性混合血液样本进行梯度稀释后,以固定体积点样至干血斑收集卡,室温下干燥。采用干血斑打孔设备获得一定直径的干血斑样片,用300 μL PBST(0.05% Tween20)室温静置洗脱,洗脱液经酶标仪测定样本吸光度值(OD值)。

分析和结果处理:

以标准曲线样品的浓度为横坐标,以测得的OD值为纵坐标,根据不同类型ELISA本身的特点拟合标准曲线(如竞争法和夹心法可以采用四参数拟合回归方程),选择R值大于0.99的拟合方式,并根据标准曲线计算样品浓度。

分析仪器:

酶标仪(MicroplateReader)即酶联免疫检测仪,是对酶联免疫检测(EIA)实验结果进行读取和分析的专业仪器。酶标仪可分为普通酶标仪和多功能酶标仪,普通酶标仪的主要功能一是充当分光光度计的角色,二是基于免疫反应的ELISA分析,价格相对较低;多功能酶标仪可实现吸光度、荧光强度、时间分辨荧光、荧光偏振和化学发光等多种检测模式拓展,满足生化分析、免疫检测、细胞研究、药物筛选和机制探索等众多领域检测需要。目前酶标仪市场常用的仪器品牌进口的有:伯腾、帝肯、美谷分子、珀金埃尔默和赛默飞等;国产的有:安图生物、奥盛和闪谱等。

1.2 基于质谱技术的蛋白质分析技术

基于质谱(Mass Spectrometry, MS)技术的蛋白质分析方法具有高通量、自动化程度高、分离能力强等特点,已逐渐成为蛋白质分析和鉴定的重要技术。

原理:

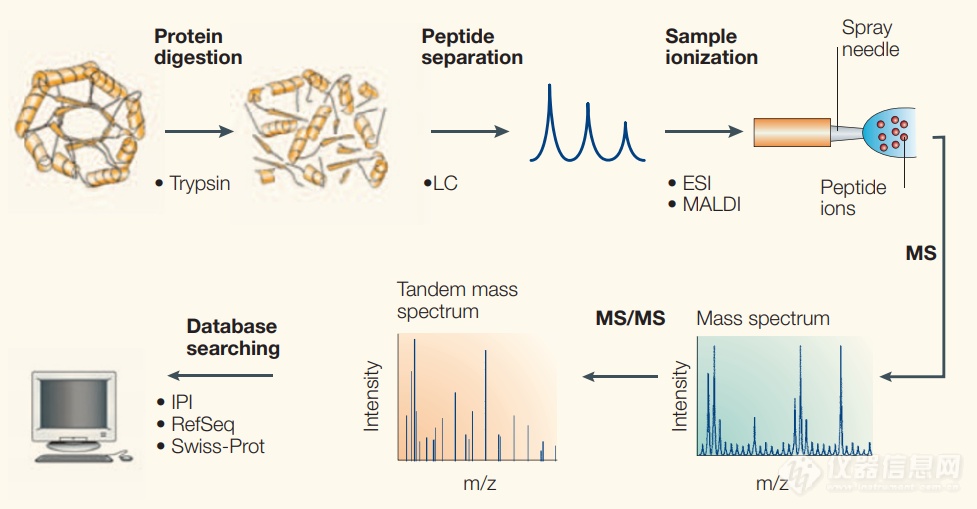

蛋白酶将样本中的蛋白质消化成肽段混合物,可采用鸟枪法(Shotgun)对蛋白组进行全谱分析,在最小限度分离蛋白质的同时实现复杂混合物中成千上万种蛋白质的鉴定和定量;或用液相色谱法(Liquid Chromatography, LC)对酶解肽段进行分离,经基质辅助激光电离(MALDI)或电喷雾电离(ESI)等软电离技术将其离子化,带电蛋白质离子通过质量分析器将具有特定质荷比的肽段离子分离,然后经检测器分析。质谱技术与干血斑技术的结合为蛋白质组学研究和蛋白生物标志物筛选提供了强有力手段。

图1 基于质谱技术的蛋白质组学分析流程[2]

样本处理:

采用干血斑打孔设备获得一定直径的干血斑样片,转移至EP管中,加入少量水后用组织研磨器或匀浆机快速、彻底破碎干血斑样片,剧烈摇晃试管。后续处理与常规样本的蛋白提取相似:加入蛋白裂解液(如SDS、SDC、RIPA等),冰上裂解约半小时(辅以震荡),低温、高转速离心后取上清,得干血斑蛋白提取物。

分析和结果处理:

蛋白质组学数据分析和结果处理包括:①应用数据库搜库对蛋白进行鉴定并相对定量分析,借助如主成分分析、相关性分析、聚类分析等方法掌握数据的整体情况;②对蛋白的生物学功能进行注释,例如GO功能注释、KEGG注释等;③通过蛋白的生物学功能或参与的信号通路可以进一步筛选与研究目标相关的蛋白进行后续的分析。

分析仪器:

蛋白质组学分析主要使用高分辨液质联用系统进行。可进行蛋白质组学分析的液质联用系统目前以进口为主,常见仪器主要有布鲁克、赛默飞、沃特世和SCIEX的Q-TOF、Q-Orbitrap、Q-Trap质谱仪等。

2. 干血斑蛋白分析应用实例分享

2.1 采用ELISA法分析干血斑中HIV抗体

1996年美国食品药品监督管理局(FDA)批准了以干血斑为载体的样本邮寄传递检测模式,并证明其可作为传统检测模式的良好补充,极大地推动了干血斑技术在传染性疾病分析中的应用。在我国,全国艾滋病检测技术规范(2020年修订版)第二章第4部分“常规HIV抗体或HIV抗体抗原联合检测方法”中指出:ELISA试验可使用血液(包含血清、血浆和干血斑)或尿液样本检测HIV抗体,也可联合检测HIV抗体抗原,说明干血斑在基于ELISA技术的HIV抗体检测中是可代替血浆、血清的生物样本基质,具有广阔的应用前景。近年来,相关专家多推荐受检者使用HIV自主采样包,根据说明采集干血斑样本,匿名寄至专业实验室,通过电话等方式获取结果。

图2 RDA Spot公司的干血斑自主采样包(包含一次性采血针,消毒湿巾,样本采集卡,使用说明书及用于运输的特殊包装)

图片来源:https://www.rdaspot.com/

2.2 基于质谱技术的干血斑蛋白质组学分析

研究人员建立了应用Thermo UltiMate 3000 RSLCnano纳升液相色谱联合Q Exactive HF-X质谱技术的干血斑蛋白质组学分析方法,并于2020年在Journal of Proteome Research中报道了该项工作[3]。由于全血中含有较多可溶性蛋白(如血红蛋白、白蛋白、纤维蛋白原等),研究人员为克服干扰、提高分析灵敏度,采用碳酸钠沉淀法(SCP)成功去除干血斑中可溶性蛋白并富集目标分析物疏水性蛋白。采用基于数据非依赖采集模式(DIA)的蛋白质组学分析方法,进行EMBL-EBI(针对人类蛋白GO功能分析的综合注释数据库)蛋白组学搜库分析,通过限定质谱扫描范围和延长离子累积时间等提高了分析方法的检测灵敏度。该研究最终在健康受试者干血斑样本中鉴定到1977种蛋白质,其中包含585种疾病相关蛋白。

3. 小结与展望

干血斑是一种先进的血液采集及保存技术,具有操作简单、对人体损伤小、便于运输和储存等优势,在临床快检中受到关注。干血斑技术与蛋白质研究的结合将有效推动蛋白质研究成果临床转化。随着分析技术的发展和相关研究的不断深入,前处理自动化仪器、高通量分析仪器和成熟的蛋白分析流程将成为干血斑蛋白质分析的有力工具,干血斑蛋白质分析定将在蛋白质分析中发挥重要作用,为高通量诊断、差异蛋白分析和疾病生物标志物挖掘等拓展新的技术平台。

参考文献:

[1] R. Guthrie, & Susi, A., A Simple phenylalanine method for detecting phenylketonuria in large populations of newborn infants., Pediatrics, 32 (1963) 338–343.

[2] B. Kuster, M. Schirle, P. Mallick, R. Aebersold, Scoring proteomes with proteotypic peptide probes, Nature Reviews Molecular Cell Biology, 6 (2005) 577-583.

[3] D. Nakajima, Y. Kawashima, H. Shibata, T. Yasumi, M. Isa, K. Izawa, R. Nishikomori, T. Heike, O. Ohara, Simple and sensitive analysis for dried blood spot proteins by sodium carbonate precipitation for clinical proteomics, Journal of proteome research, 19 (2020) 2821-2827.

[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载

2023.06.15

2023.06.13

蛋白质组学大咖Robert Moritz:π-HuB计划的推出恰逢其时

2024.06.20

安捷伦6495D LC/MS系统荣膺科学家选择奖之“2023年度最佳新分析技术产品”奖

2024.06.20

1300万采购24台(套)流式细胞仪等仪器,中国兽医药品监察所发布采购需求

2024.06.20

版权与免责声明:

① 凡本网注明"来源:仪器信息网"的所有作品,版权均属于仪器信息网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:仪器信息网"。违者本网将追究相关法律责任。

② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为默认仪器信息网有权转载。

![]() 谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

打赏失败了~

评论成功+4积分

评论成功,积分获取达到限制

![]() 投票成功~

投票成功~

投票失败了~