很乐观

中国奶业近年来发展迅速,全国各地的大型奶牛场在奶牛的集约化养殖、后备牛培育与牛奶产量与质量把控方面都有了大幅度提高,乳制品加工企业对于奶源的支持与建设也做出了巨大贡献,我国牛奶消费量在2019-2020年有了进一步提升。然而2021-2022年期间,由于疫情的影响与政策的调整,我国牛奶消费市场出现了巨大的波动,奶业上游养殖端出现了奶源过剩的情况。伴随着疫情的结束与中国经济的高韧性发展,这种情况必将会结束。在2022年末举办的第三届国际后备牛大会中,国家奶牛产业技术体系首席科学家、中国农业大学李胜利教授就中国奶业可持续发展的产业与技术途径方面进行了详尽的讲解。

一、十四五期间我国奶业规模化率预计提升至80%,奶源自给率亟待提升

截止到2021年为止,我国奶牛规模化养殖的比例已经达到了70%。而到2025年(十四五末),预计该比例会提升到80%左右。奶牛单产方面,截止到2021年,我国荷斯坦奶牛的平均单产已经达到了8.6吨,而规模化牧场的奶牛单产可达到9.6吨,照此计算,预计到十四五末,我国规模化牧场奶牛平均单产可突破10吨。这意味着到2025年我国奶牛单产将达到世界先进水平。而到十四五末,根据保守估计,我国规模化养殖奶牛存栏量也将达到707万头,牛奶产量也将达到4000万吨。

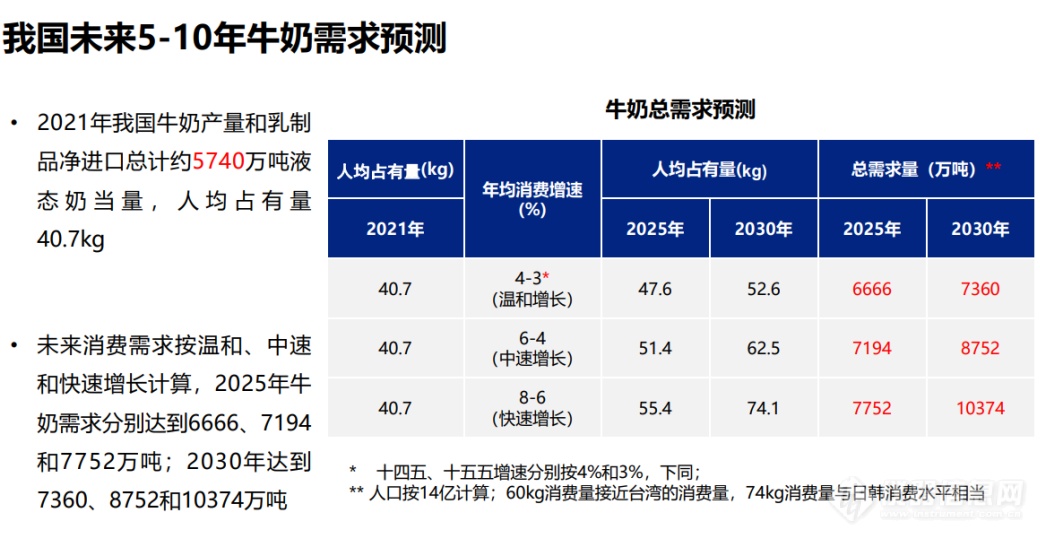

然而,我国奶源自给率却逐年降低,不容乐观,2020年相关数据显示,我国奶源自给率仅有65.4%,低于70%的期望值。从2008年到2021年,我国乳制品进口增长量占主要出口国牛奶产量的42%。采用经验数据,设定新西兰、欧盟、美国未来牛奶年复合增长率分别为0.5%、1.0%和1.5%,2025年、2030年,3个国家/地区的牛奶产量增量可达1300、3000万吨。2021年我国牛奶产量和乳制品净进口总计约5740万吨液态奶当量,人均占有量为40.7kg。未来消费需求按温和、中速和快速增长计算,2025年我国牛奶需求分别达到6666、7194和7752万吨;2030年达到7360、8752和10374万吨。因此到2025年,主产国牛奶增量1300万吨情况下,在不同消费增速下,设定其40%、45%、50%可用于我国进口,在不同消费增速下国内产量分别要达到4089、4552和5045万吨,牛奶自给率61%-65%,需要国内规模场存栏705、785和870万头。

二、迎接挑战,推进种养结合,提高规模化牧场优质粗饲料自给能力

粗饲料方面,以玉米青贮为例,按温和、中速消费增速情境下,2025年我国奶牛养殖分别需要玉米青贮4230和4710万吨;2030年需要4284和5118万吨,2030年种植青贮需要耕地最多为1706万亩,占2020年我国玉米播种面积6亿亩的2.9%。而对于精饲料而言,2021年我国反刍动物饲料产量1480万吨,仅占工业饲料总产量2.9亿吨的5%,因此,我国奶牛精饲料资源约束并不大,更多的是受其他家畜产能变化和国际政策带来的价格波动的影响。

种养脱节是我国奶牛养殖可持续发展的关键制约因素。世界各国根据奶牛粪尿氮磷的排放量规定了不同的耕地标准,发达国家普遍实现每头成母牛配套5亩以上的种植土地。我国种养结合比例偏低,且推进十分缓慢。2020年我国种养结合的牛场占比51%,比2016年43.6%有一定的提高,十四五末估计提高到60%左右。我国种养结合的牛场,平均每头成母牛配套3.7亩 ,低于发达国家的5亩。

此外,针对我国优质粗饲料本土化,李胜利教授提出如下建议:

1、 2030年,预计我国18亿亩耕地资源的1.8%左右将用于满足奶牛优质粗饲料需求,这个比例并不高,宏观约束并不大;

2、 在大食物安全观角度下,合理配置“粮-经-饲”三元种植业结构,规划玉米青贮、苜蓿和燕麦草的种植面积;

3、 按照1头成母牛2亩青贮地的标准,为规模化牧场就地就近解决粗饲料供应问题,同时消纳牧场的粪肥;

4、 在牛场土地流转、租赁方面出台扶持补贴政策,撬动社会资金,降低土地流转成本;

5、 挑战在于种养分离的现状,如何解决养殖场通过较低的成本实现土地流转、租赁,最终实现种养结合;

6、 美国可供出口的苜蓿干草大约在450万吨左右,中国2021年进口已占美国苜蓿干草出口量的39%;因此要在奶业主产区大力发展苜蓿青贮,降低苜蓿进口依存度。

三、我国奶牛种业振兴亟需科技创新,提高核心种源自给率是重中之重

长期以来,我国奶牛育种基础工作相对薄弱,核心种源自主培育能力不强,进口冻精占国内市场70%。近年来,我国进口冻精规模大幅度增长,2016-2021年,我国冻精进口金额增长2.3倍,2022年我国进口冻精货值0.89亿美元,同比增长18%,其中美国占91%,其他国家占9%;2022年进口牛冻精1234万剂,主要来自美国1007.7万剂,欧盟167.3万剂,英国、阿根廷和挪威等58.8万剂。

此外,我国进口活牛数量从2019年以来大幅增加,2021年进口活牛36.1万头,2022年进口活牛35.0万头,但到2023年,其数量将会出现下降。截至2020年,全国共有36个种公牛站,其中乳用种公牛站26个,存栏采精种公牛435头,生产荷斯坦牛冻精412万剂,奶牛核心育种场17个(其中2022年新增7个),包括荷斯坦奶牛核心育种场 16个,新疆褐牛核心育种场1个,核心群母牛共1.5万头。

因此,做好我国牛种业科技创新需要结合国内科技基础与创新方向,具体包括四个方面:

1、建立我国核心育种场,提高核心种源自给率达(50%以上);

2、关注奶牛新性状,开展乳脂肪酸、繁殖、长寿性、饲料转化率、甲烷排放等新性状的遗传研究;

3、开展基因组选择育种技术,构建参考群体、研发基因组评估模型与算法,挖掘具有育种价值的功能基因;

4、研发配子与胚胎技术(性控冻精、胚胎生产、繁殖调控等)。

四、我国奶牛养殖机械化率将在十四五末基本实现100%,智能化水平不断提升

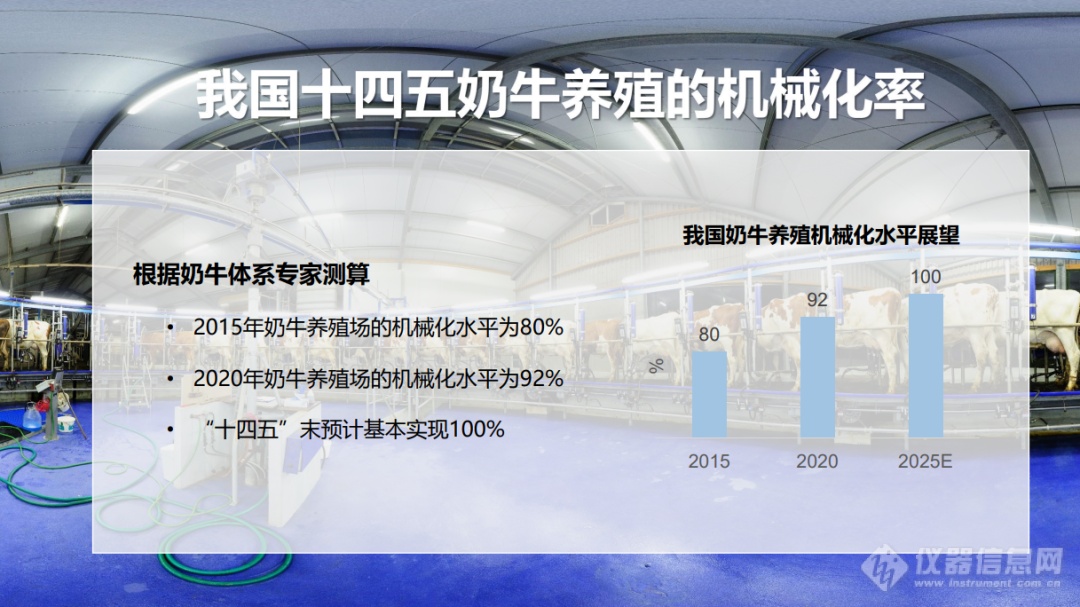

根据奶牛体系专家测算2015年奶牛养殖场的机械化水平为80%,2020年奶牛养殖场的机械化水平为92%,到“十四五”末我国奶牛集约化养殖的机械化水平预计基本实现100%。尽管随着规模化比例不断提高、存栏量持续增长,机械化、智能化水平不断提升,但在全面推进机械化、智能化的过程中,仍然面临着智能化设备参差不齐、高技术产品自主开发不足、行业标准规范缺失等挑战。

在饲草精准种植技术方面,我国将深入推广优质饲草生产技术应用,建立精准种养结合、循环发展模式。以玉米种植和苜蓿种植为主,应用“测土施肥”技术,卫星遥感技术、无人机、近红外快速分析技术等科技手段,动态监测饲草养分及其环境养分的变化规律,提升饲草料品质,再应用“测奶配方”技术,高效利用饲草料。

在犊牛养殖方面,将添加犊牛岛集群综合信息监控与预警装备,通过本地/远程终端系统设置参数报警阈值,并结合单一设备节点,通过定时自动采集和不定时手动采集两种模式获取犊牛岛内的环境温、湿度和犊牛体温等信息,并在本地终端和移动端远程实时报警。

在碳排放方面,我国将进一步发展反刍动物碳排放监测装备,以牛、羊等反刍动物为测量对象,研制甲烷、二氧化碳等碳排放气体精准测量智能装备研究反刍动物瘤胃碳排放精准监测与低碳饲料筛选技术。

五、奶牛养殖业积极开展减排固碳工作,日粮调控是主要技术突破之一

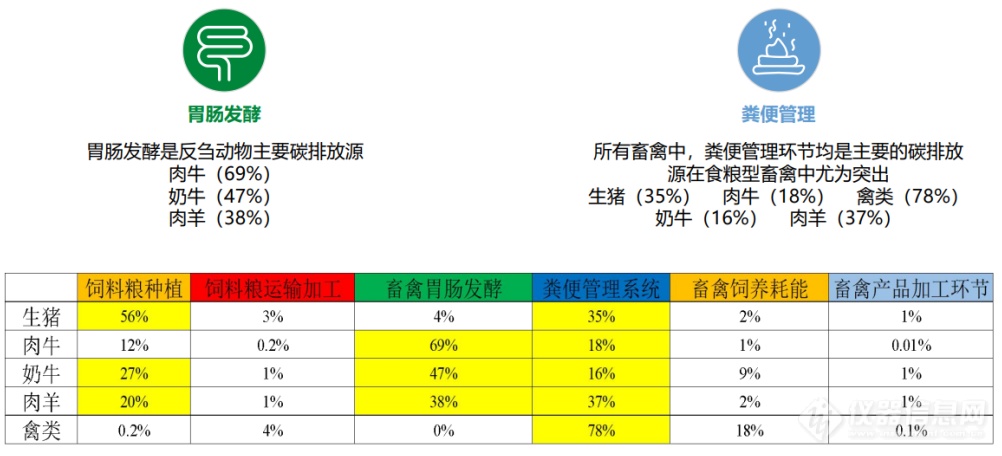

胃肠发酵是反刍动物主要碳排放源,其中肉牛占总量的69%,奶牛占47%,肉羊占38%。而在所有畜禽中,粪便管理环节是主要的碳排放源,且其在食粮型畜禽中尤为突出,奶牛约占总量的16%。

我国养殖业减排固碳主要有反刍动物肠道甲烷减排技术、畜禽粪便管理温室气体减排技术与牧草生产固碳技术三条可行路径选择。主要举措包括:引入精准营养技术,优化日粮配方;推广高品质低蛋白日粮,减少氮排放;提高饲料消化率,从源头进行碳减排;培育优质畜禽品种提高生产性能;采纳智能养殖技术,推动精准畜牧业发展;提高秸秆等农副产品利用率;粪污资源化利用大数据技术;促进草地生态系统增汇等,其中日粮调控技术是碳减排的主要技术突破之一。

六、总结

奶业的发展在于消费市场的培育,随着相关政策的改变与调整,中国奶业发展未来可期,发展期间要着重于解决本土优质粗饲料自给、种养结合、核心种源自给、后备牛依赖进口等问题。数智化牧场是中国奶牛养殖未来发展的大方向,国家已在规划未来的布局和重点支持方向。

此外,奶源基地建设的集约化养殖占比大,应重点关注大型牧场碳足迹,建立标准方法,获取中国奶业第一手碳排放量数据。与发达国家相比,我国奶业生产效率仍有提升空间,随着生产效率的提高,单位奶的排放量可进一步下降,应进一步开发调节瘤胃发酵功能,降低碳排放的添加剂并推广创新型粪污处理方法(厌氧发酵、沼气工程)。

[来源:ICHO]

一检测公司出具虚假报告被重罚

一检测公司出具虚假报告被重罚

2023.04.28

2023版《婴幼儿配方食品良好生产规范》与2010版比对解读

2023.10.10

《粉状婴幼儿配方食品生产环境中克罗诺杆菌属的监控指南》团体标准征求意见

2023.05.16

2024.06.13

2024.06.12

2024.06.12

版权与免责声明:

① 凡本网注明"来源:仪器信息网"的所有作品,版权均属于仪器信息网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:仪器信息网"。违者本网将追究相关法律责任。

② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为默认仪器信息网有权转载。

![]() 谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

打赏失败了~

评论成功+4积分

评论成功,积分获取达到限制

![]() 投票成功~

投票成功~

投票失败了~