You Only Live Once|细胞领域投稿:liuld@instrument.com.cn

“生物学实验室中,Bio-Rad机身Logo那一抹绿色,给学生时期的我们留下深刻的印象。”——盛海刚 Bio-Rad副总裁,大中华区总经理

相信不少生物学相关专业的同学都有过这样的感受:在步入生物学实验室做科研时,印有Bio-Rad绿色LOGO的科学仪器设备总会映入眼帘,在一次又一次的实验接触中,Bio-Rad往往会给人留下深刻印象。学生时期的盛海刚也是其中之一,在他心目中,Bio-Rad是一个令人印象深刻的品牌。基于此,恰逢职业发展契机,他于2020年疫情爆发的首年选择加入Bio-Rad,足以证明Bio-Rad这家公司拥有强大的吸引力。

创立于1952 年,总部位于美国加州的Bio-Rad已有超过 70 年的历史。Bio-Rad持续深耕并向全球的生命科学研究和临床诊断领域提供了广泛的研究设备和技术服务,其技术始终位于世界前列。作为全球五大生命科学公司之一,为细胞生物学、基因表达、蛋白质纯化、蛋白定量、药物发现和生产、食品安全和科学教育领域提供仪器、软件、消耗品、试剂和相关内容。作为全球领先的体外诊断用品供应商,Bio-Rad的诊断产品和系统利用了各种创新技术,为输血、糖尿病监测、自身免疫和传染病检测市场提供颇具价值的临床信息。

1952年,David和Alice Schwartz在加利福尼亚州伯克利创办了Bio-Rad(图)

近期,仪器信息网专访了Bio-Rad副总裁,大中华区总经理盛海刚先生,围绕他在IVD与生命科学等领域的自身经历、Bio-Rad的本土化发展、创新产品技术以及他对生命科学行业的理解感悟等方面进行了深入交流。

Bio-Rad副总裁,大中华区总经理盛海刚

盛海刚(Simon Sheng)先生毕业于复旦大学生命科学院微生物学与微生物工程专业, 并留学澳大利亚获得墨尔本大学商学院工商管理硕士(MBA)学位。自2020 年 7 月起担任 Bio-Rad 副总裁,大中华区总经理一职,负责公司在中国大陆和台湾地区的业务。盛海刚有着二十多年生命科学和体外诊断行业的中美两地从业经验,曾先后任职于罗氏诊断(Roche) 、通用电气公司(GE) 、Luminex和Affymetrix等行业知名企业。加入Bio-Rad之前,盛海刚在中国本土肿瘤精准医疗领军企业燃石医学(Burning Rock)担任战略准入副总裁,是燃石医学纳斯达克上市的主要高管团队成员之一。

长期战略:巩固核心产品市场优势地位

近年来,Bio-Rad在单细胞、数字PCR、传染病分子诊断等领域收并购动作不断,如Celsee、Dropworks、Seegene等一众“小而美”的技术企业。那么Bio-Rad在选择收并购以及合作的企业时,最看重企业的哪些优势和特质?

Bio-Rad在2018年公开发布5-10年中长期的发展规划中主要方向可以概括为:首先,巩固核心产品市场优势地位。Bio-Rad在不同细分领域拥有各自核心技术平台,围绕核心技术平台提供很多衍生产品,进一步巩固核心优势地位,然后争取将更好的解决方案带给用户。其次,基于整个市场的快速发展,拓展合作机会。Bio-Rad将在商业网络、技术能力等方面拓展有助于提供更优质产品及市场服务的全新合作。

在过往三年受疫情不确定因素影响的大环境下,Bio-Rad的战略计划不可避免的在某种程度上有所放缓。但在过去几年里,Bio-Rad有选择性、有目的性的完成了一系列收并购、合作等市场动作。加强自有核心技术平台优势是Bio-Rad选择合作企业时最重要的考量因素。

盛海刚说:“我们的目标很清楚,就是要进一步加强Bio-Rad核心技术平台的市场竞争力,而后拓展这些核心技术平台,最终提高为用户提供更多价值的可能性。”概括而言,选择细分领域技术强劲且与自身核心技术高度契合的企业作为合作对象,巩固发展核心产品优势,从而保证中长期发展计划更稳定、有序的进行下去。

从数字PCR技术的“引路人”到“引领者”

根据相关研究报告预测,2020年至2024年中国数字PCR市场规模将从2020年的21.33亿元,增长至2024年的70.11亿元,年复合增长率高达34.65%。可见数字PCR是生命科学仪器领域又一黄金赛道。

Bio-Rad于2011年斥资1.62亿美元,完成对QuantaLife公司的收购,正式进军dPCR市场。自2011年推出第一款微滴式数字PCR系统以来,Bio-Rad便一直是全球数字PCR市场的引领者。2017年,Bio-Rad又收购了微滴式数字PCR系统制造商RainDance Technologies,该公司拥有在短时间内生成数百万个皮升级微液滴的核心技术,可将Bio-Rad原液滴数提升250-500倍。两者的融合进一步稳固了Bio-Rad在数字PCR领域的领军地位。

如今,Bio-Rad的数字PCR产品已被广泛应用于生命科学、转化医学、环境健康、食品安全等多个领域。产品系列 包括QX100 ddPCR 系统、QX200 ddPCR系统及配套使用的全自动微滴生成仪QX200AutoDG、创行业先河的QX ONE等创新产品。凭借对数字PCR技术持续不断的研发迭代,Bio-Rad的整体解决方案开发能力也一直处于引领地位。

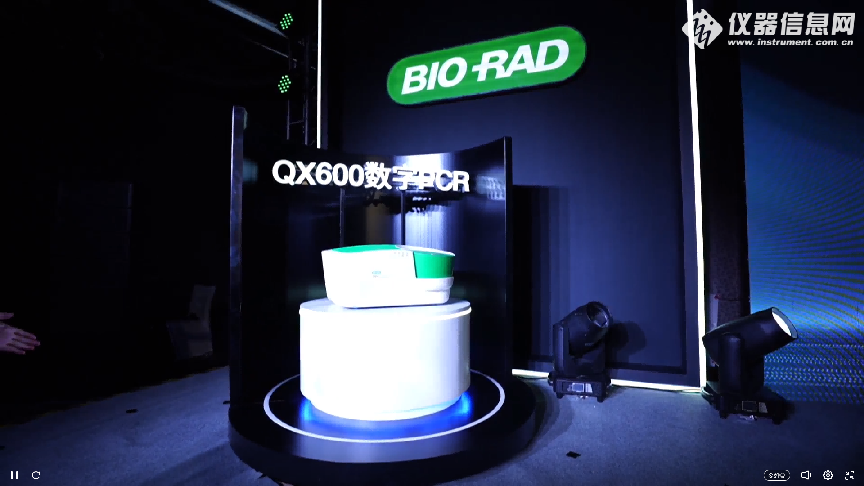

·QX600 ddPCR系统引领高阶多重检测,助力实验室降本增效

在2022年,Bio-Rad最新微滴式数字PCR创新产品QX600在国内上市,并于仪器信息网同步(本网报道:见微知著,秀出真彩|伯乐正式发布全新QX600数字PCR仪)直播发布。QX600 ddPCR是一款全新的6色检测通道的微滴式数字PCR微滴分析仪,可以提供更高通量、更高检测灵敏度、多重平行检测能力和动态范围,满足用户对于核酸高灵敏度、高精度和多靶标定量的需求。同时它拥有超越通道数的高阶多重检测分析能力,在肿瘤学和传染病监测以及生殖和妇女健康等领域拥有很大的应用拓展潜力。

QX 600 ddPCR仪

值得注意的是,QX600可实现单孔六重检测,单孔上样可达到微克级别,检测灵敏度可低至0.05%MAF,其六通道的升级体现了微滴+流式检测的优势,实现大尺寸微滴直径检测,不受样本粘稠度影响,超越样本类型限制,极大拓展了样本应用的兼容性。谈及QX600市场表现及优势时,盛海刚表示:“自从QX600去年11月份上市,用户订单络绎不绝,至今依旧如此。希望新品QX600能够为用户日常的工作和科研带来高性能体验和更多便利性,不仅帮助用户减少珍贵样本的使用量,也降低检测靶标试剂使用量,为用户实验室真正实现降本增效。”

·数字PCR市场需求高速增长

与定量PCR相比较,数字PCR实现了真正意义上的绝对定量,技术原理决定了数字PCR不需要依赖于标准曲线而实现定量功能。后疫情时代,数字PCR用户的科研和研发工作开始步入正轨,包括生物制药、生物技术企业日常生产和质控工作,对数字PCR仪器的需求将会进入更快速的上升通道。

谈及数字PCR的应用领域,盛海刚认为数字PCR对于用户而言是重要的科研、临床诊断工具,可以借助其拓展很多应用领域。目前数字PCR在科研和生产等领域已经有一些耳熟能详的应用场景,比如在农业领域,数字PCR可应用在转基因研究,用于基于拷贝数变异、拷贝数定量等农业育种方面的研究;在生物制药领域的细胞治疗中,数字PCR可以用于DNA、AAV等各类残留检测;另外,随着新冠的落幕,如何监测病原体,特别是空气、环境废水等环境病原体检测也是科研届非常关注的课题。 “在细胞和基因治疗领域,数字PCR技术检测残留物是生产质控的必要环节。另外,对于环境病原体的监测,也可能会是数字PCR下一个爆发式增长点。” 盛海刚说。

·数字PCR发展趋势:更高检测能力+更贴近实际应用

“就Bio-Rad数字PCR而言,始终秉持围绕核心技术平台做深做强的理念,在过去10多年的演变历程当中,可窥见以往。”正如盛海刚表述,作为数字PCR领域的全球领导者,Bio-Rad一直在引领技术潮流。从QX100、QX200、QX ONE一路更新迭代至QX600,Bio-Rad数字PCR仪器率先实现一体机,不断提高自动化能力的同时,检测能力也不断加强。

未来,数字PCR基于自动化的前提,在功能上需要实现集成化、小型化、“样本进-结果出”、还要满足无需过多人工干预、降低用户技术门槛及使用成本等条件,才可能在细分领域如:临床IVD领域中实现像生化分析、血球分析等检验设备一样的大规模广泛应用。这也需要Bio-Rad以及整体行业持续不断付诸努力来实现。正如盛海刚总结说:“数字PCR的发展势必朝着两个方向。一方面,不断提高检测能力,具体表现为通量提高、自动化程度提高、平行检测能力提高以及检测灵敏度的进一步提高;另一方面,更贴近实际应用场景。”

流式细胞仪定位:不求“大而全”,专注“小而精”

流式细胞术( Flow Cytometry,FCM)是20世纪70年代发展起来的一项利用流式细胞仪完成的细胞分析新技术。目前已普遍应用于免疫学、血液学、肿瘤学、细胞生物学、细胞遗传学、生物化学等的基础和临床研究的各个领域。就中国流式细胞仪赛道而言,经历了市场导入期到市场快速增长期的变化。对于Bio-Rad的流式技术产品规划,盛海刚从多个方面阐述:

首先,细胞生物学研究一直以来都是生物学基础研究领域热点。对于细胞生物学研究领域而言,流式细胞仪是不可或缺的细胞分析技术。盛海刚认为:“细胞生物学领域是极具潜力、发展迅速的生物学分支之一。Bio-Rad绝对不会放松对细胞生物学领域新技术的研发投入,也会持续不断有相应技术产品和解决方案上市。”

其次,他坦言Bio-Rad对于流式细胞仪产品线定位非常清晰,即更希望专注在一些特定的、极具发展前景的细分研究应用领域,不追求“大而全”,只专注“小而精”。“Bio-Rad流式细胞仪ZE5,多达5激光30个检测器,适合高通量靶标药物的筛选应用。对用户而言,流式细胞仪的易用性、易上手程度以及灵活程度更为重要。Bio-Rad始终会评判流式产品的核心竞争优势,基于小而精的应用,不断深耕加强,持续为用户提供更优的流式解决方案。”

Bio-Rad流式细胞仪ZE5

历经30年持续不断加码中国

Bio-Rad在中国的本土化进程最早可以追溯到上世纪90年代初,迄今已有30年的历程。当时Bio-Rad在中国就已经设想建立其研发中心。现如今聚焦于细胞学和相应抗体产品线的上海张江研发中心,已然成为Bio-Rad中国非常重要的研发中心之一。而后Bio-Rad在苏州工业园区陆续建立了研发中心,聚焦于层析技术和层析产品线,成为全球研发体系中的重要组成部分。

早在30年前,Bio-Rad就已经充分意识到本土化的重要性,通过贴近中国市场用户,收集真实的市场需求反馈信息,辅以中国本土人才优势并着手实践在中国设立研发中心开展相应研发工作,是Bio-Rad全球重要发展策略之一。同时,Bio-Rad现有的仪器和试剂产品在整体供应链体系中有很多零部件,甚至部分重要模块,均来自于关系非常牢固的本土合作伙伴。

谈及中国市场的重要性,盛海刚强调说:“中国市场目前已经是Bio-Rad除了北美市场外最大的单一国家市场,而且年均增长率远远大于美国市场。因此中国市场对整个Bio-Rad的业务板块体系的重要性不言而喻。往后,Bio-Rad会进一步去加强在中国本土化战略层面的资源投入。”

看好两大领域:生物制药与分子诊断

Bio-Rad具有非常宽广的产品线,基本满足所有生命科学研究和生物制药公司的需求并提供相应的解决方案。盛海刚提到,接下来Bio-Rad会关注中国生命科学市场中发展较快且有前景的两个领域:

第一,生物技术和生物制药。

“据悉全球有将近70%左右的细胞基因治疗临床实验都在中国进行,这一数据说明中国的整体生物技术和生物制药大行业正处于蓬勃发展的状态,也势必会持续下去。在国家十四五规划和其他国家政策引导信息中,生物制药也都被列入国家将来重点扶持的行业中。生物制药、生物技术和生物治疗的整体大板块,一定是中国非常重要的发展领域,也是Bio-Rad重点关注的领域。”

第二,分子诊断。

“中国分子诊断市场领域的发展速度可能是过去若干年里全球主要国家市场里面发展最快的。基于我国庞大的人口基数,过去几年,一些特定的分子诊断领域如NIPT、唐氏筛查、辅助生殖、优生优育以及因新冠疫情而生发的病原体检测领域,在中国市场呈现蓬勃发展的状态。我们整个用户群,整个行业包括社会大众,现在对分子诊断的认识和理解能力都有所提高。分子诊断领域再往后的几年,也将可能迎来又一个蓬勃发展的时期。”

后记:

在与盛海刚先生的访谈中,我们讨论的更多集中于生命科学、生物制药领域的业务板块,其实Bio-Rad在临床诊断板块的发展与生命科学不相上下。Bio-Rad是位居世界前列的专业诊断产品公司,在室内室间质控品、血型配型系统、糖化血红蛋白、糖尿病监测、血液病毒和自体免疫疾病细分领域方面拥有关键前沿技术并处于领先地位。

在盛海刚看来,过往20年的生命科学、IVD及生物制药行业经验能够帮助他更好的理解如同Bio-Rad一样同时具备宽广产品线和广泛用户基础的企业特点、行业特点,进一步了解特定细分领域的用户痛点以及未被满足的需求。访谈尾声,他希望可以带领Bio-Rad中国在今后的几年提供更好的技术产品服务和解决方案,能够深入各个细分领域里面持续深耕。

*QX100、QX200、QX200AutoDG、QX ONE、QX600 仅用于科研用途,不用于临床诊断

[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载

2022.11.18

【新品发布】伯乐QX600 数字 PCR,11月18日线上等你!

2022.11.16

2020.12.14

快讯|博日科技推出旗下首款数字PCR DigitalGene1600

2024.05.31

Bio-Rad 2023年财报:全年收入下降4.7%,两大部门一增一降

2024.02.18

又一款数字PCR一体机上市啦!Stilla推出Nio™+数字PCR一体机

2024.01.24

版权与免责声明:

① 凡本网注明"来源:仪器信息网"的所有作品,版权均属于仪器信息网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:仪器信息网"。违者本网将追究相关法律责任。

② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为默认仪器信息网有权转载。

![]() 谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

打赏失败了~

评论成功+4积分

评论成功,积分获取达到限制

![]() 投票成功~

投票成功~

投票失败了~