何首乌(PM)作为传统中药具有广泛的药理活性且临床应用广泛,其肝毒性一直备受关注,但由于其多成分、多靶点的特性,其毒性物质和机制尚未阐明。前期研究发现PM 70%乙醇提取物中,D组分(95%EtOH洗脱,PM-D的肝毒性最高,然而PM-D的肝毒性机制尚不清楚。

2022年8月,北京协和医学院药物研究所靳洪涛、贺玖明团队在Journal of Ethnopharmacology发表了题为“Integrated spatially resolved metabolomics and network toxicology to investigate the hepatotoxicity mechanisms of component D of Polygonum multiflorum Thunb”,提出系统整体的中药毒理研究策略,整合网络毒理学和空间质谱成像技术探究何首乌D组分肝毒性的潜在靶点及代谢机制,为何首乌肝毒性机制发现及中草药的相关组分药理毒理机制研究提供了新的方法和技术支持。

研究背景

前期基于斑马鱼胚胎模型对何首乌不同组分及单体成分进行肝毒性评估,发现何首乌D组分的急性毒性和肝毒性明显高于其他提取物,并分离鉴定了PM-D中27个化学成分,主要包含蒽醌类、多酚类、蒽酮类、二蒽酮类等,进一步以斑马鱼胚胎模型的表型终点(肝脏大小、肝脏灰度值和卵黄囊面积)评价何首乌D组分中主要化学成分的毒性,发现蒽醌和二蒽酮类与其他成分相比具有显著的肝毒性。前期的毒性筛选确定潜在毒性物质基础有助于进一步阐明其肝毒性分子机制。

本研究首次整合了网络毒理学和质谱成像技术应用于中药毒理机制研究,网络毒理学基于系统和整体的角度衡量复杂的“成分-靶点-疾病”网络关系为中药毒性机制探索提供了新的思路。基于质谱成像技术衍生的空间分辨代谢组学技术可在保留空间位置信息的基础上揭示生物组织中代谢物的时空分布特征,有助于理解代谢活动时空变化与组织病理和生理功能之间的关联和作用机制。以何首乌D组分的肝毒性机制研究为例,两种方法的整合应用为中药药理毒理机制研究提供新的研究策略。

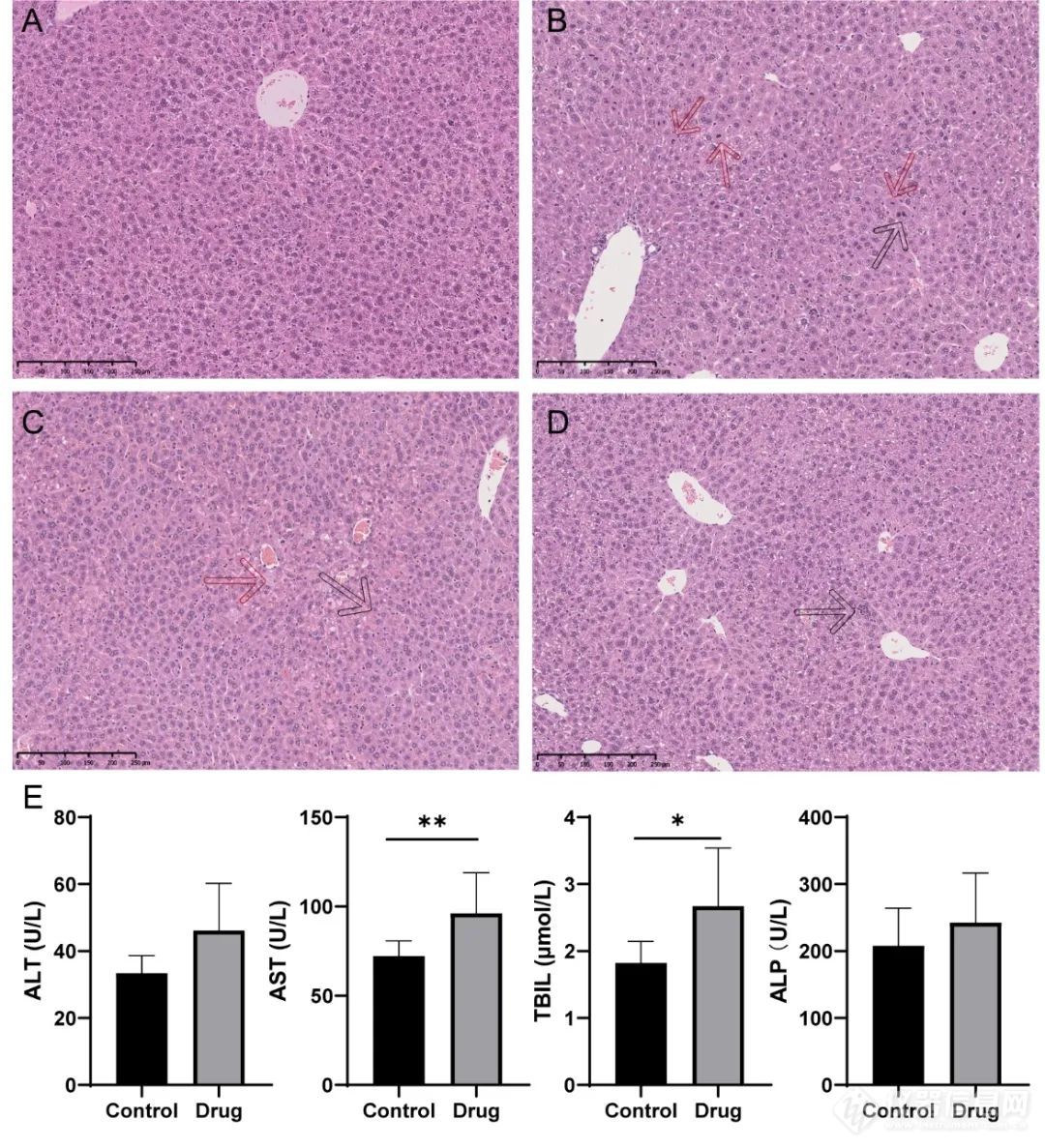

技术流程

研究结果

1、病理及生化指标

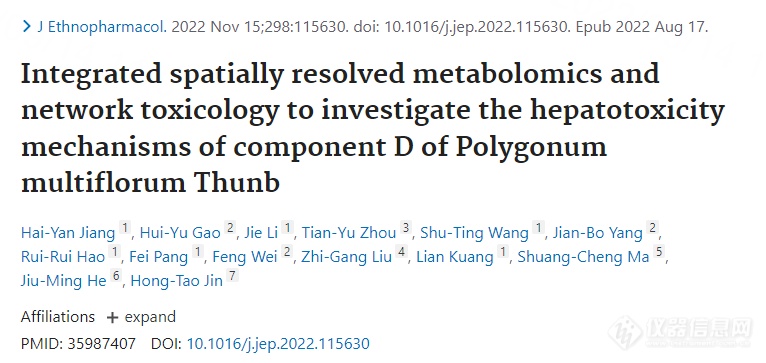

急性毒性实验中,14 d内所有剂量均未观察到小鼠死亡或异常毒性症状且大体解剖未见明显病理改变。2g/kg剂量反复给药7天后,组织病理学检查发现给药组肝细胞肿胀,肝窦轻度扩张,少量微肉芽肿,肝细胞轻度变性/坏死等改变,血清生化分析显示,血清AST活性和TBIL含量显著升高,ALT和ALP活性水平呈上升趋势(图1)。

图1 | PM-D给药后小鼠病理及生化指标变化

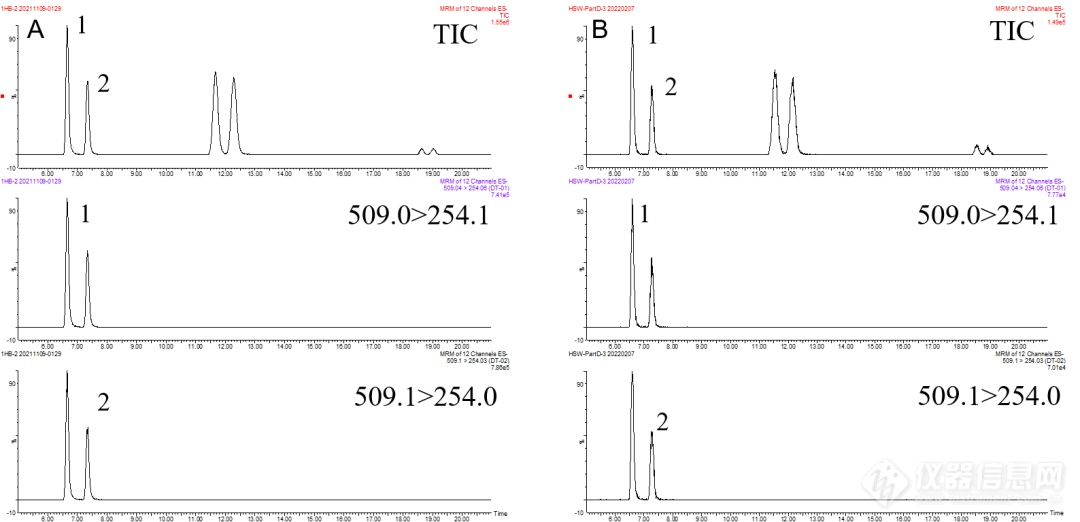

2、毒性物质的定量检测

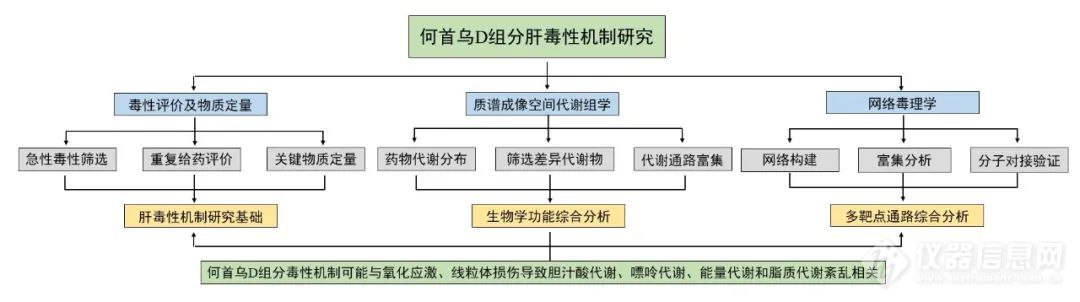

PM-D中蒽醌类化合物大黄素和大黄素-8-β-D-葡萄糖苷的含量分别为3,989.820 μg/g和12,677.423 μg/g (图2)。反式-大黄素-大黄素二蒽酮和顺式-大黄素-大黄素二蒽酮含量分别为1,847.708 μg/g和1,455.940 μg/g(图3)。

图2 | HPLC谱图

标准溶液(A)和样品溶液(B), 大黄素-8-β-D-葡萄糖苷(1)和大黄素(2)

图3 | MS谱图

标准溶液(A)和样品溶液(B), 反式-大黄素-大黄素二蒽酮(1)和顺式-大黄素-大黄素二蒽酮(2)。

3、网络毒理学分析

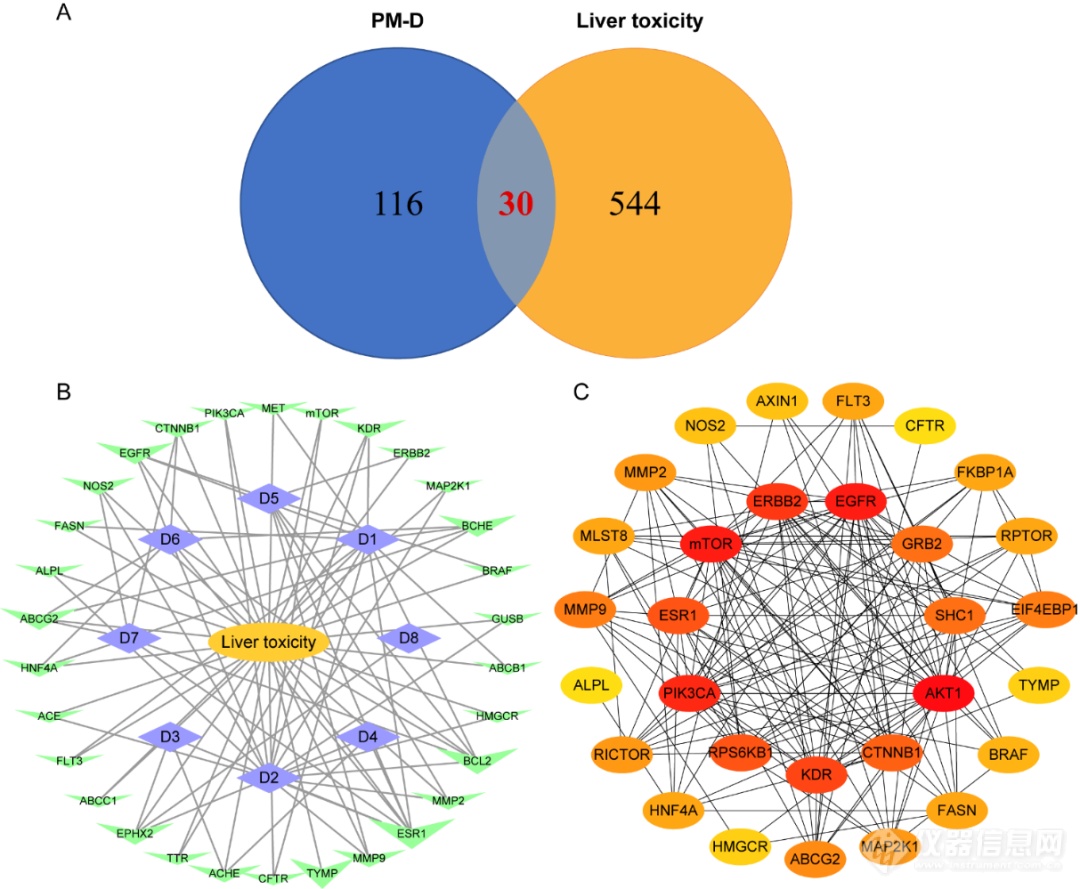

3.1PM-D肝毒性靶点和网络构建

经药物靶点预测和疾病靶点收集共获得了30个目标靶点网络构建结果显示mTOR、PIK3CA、AKT1、EGFR、ERBB2、ESR1、RPS6KB1、CTNNB1是核心的相关靶点(图4)。

图4 | 网络构建及靶点分析

(A)共同靶标集合

(B)药物-靶点-疾病网络

(C)PPI网络。

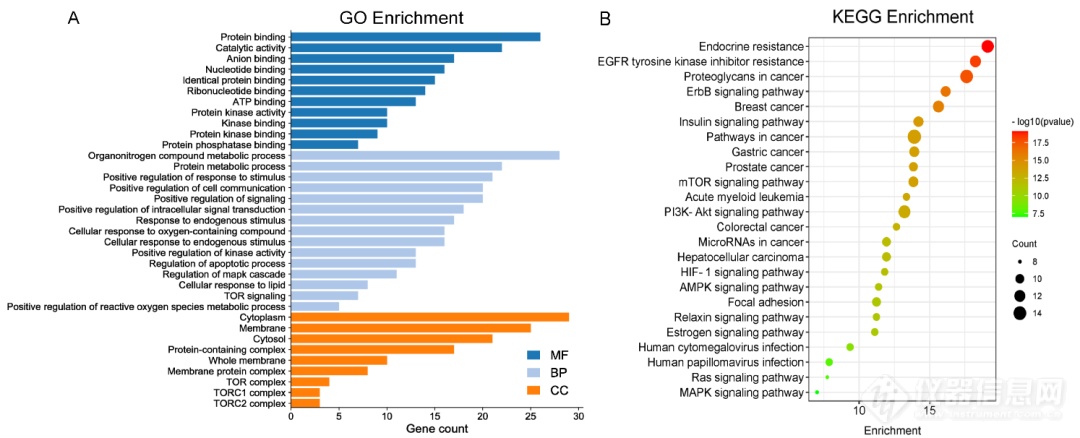

3.2 GO和KEGG富集结果分析

GO富集结果主要集中在生物过程中,涉及细胞内信号转导的正调控、TOR信号、对外来生物刺激的响应、细胞对内源性刺激的反应、激酶活性的正向调节、MAPK级联调控、凋亡过程的调控、活性氧代谢过程的调控等(图5A)。KEGG的富集信号通路主要包括PI3K-Akt信号通路、ERBB信号通路、AMPK信号通路、mTOR信号通路、肝细胞癌、HIF-1信号通路、Ras信号通路及MAPK信号通路等(图5B)。

图5 | GO富集分析(A)和KEGG富集分析(B)

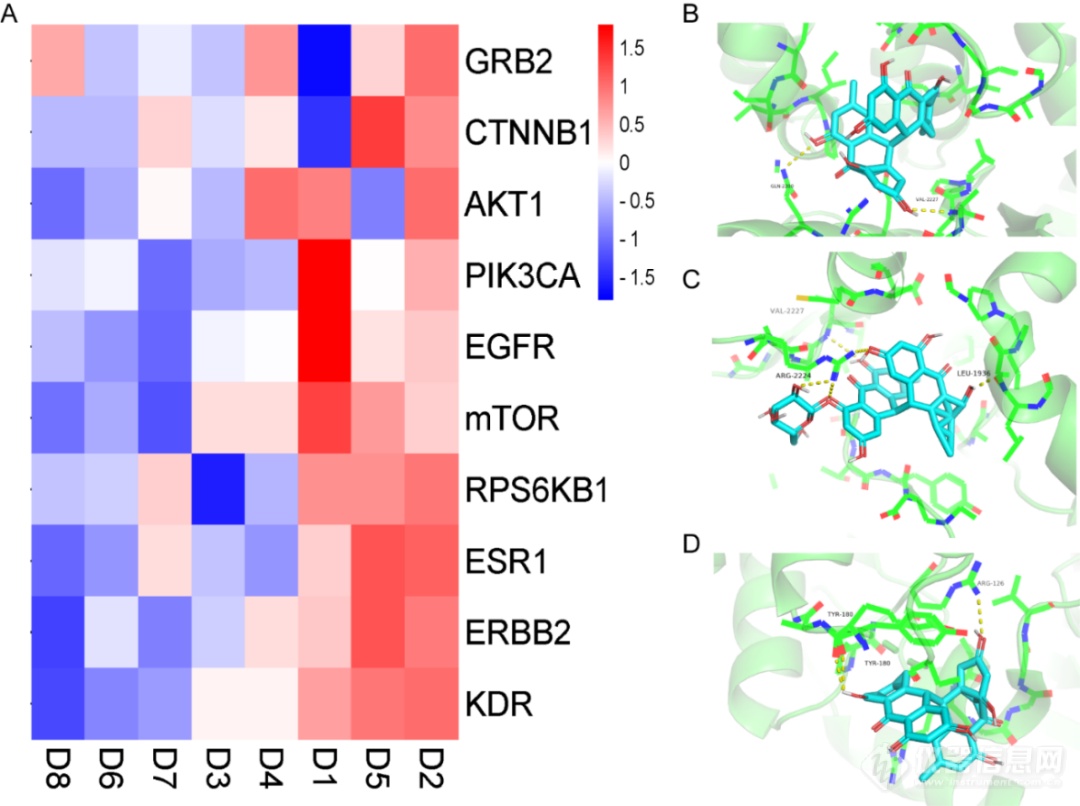

3.3分子对接

分子对接结果显示大部分核心毒性成分都能与靶点紧密结合,二蒽酮类化合物顺式-大黄素-大黄素二蒽酮(Cis-emodin-emodin dianthrones),反式-大黄素-大黄素二蒽酮(Trans-emodin-emodin dianthrones),Polygonumnolide C4相较于其他成分结合能更低。

图6 | PM-D中成分与核心靶点的分子对接分析

(A)结合能热图分析;(B-D)结合构象可视化:

(B)反式-大黄素-大黄素二蒽酮- mTOR;

(C)反式-大黄素-大黄素二蒽酮- EGFR;

(D)Polygonumnolide C4- mTOR。

4.质谱成像分析

4.1高分辨、高覆盖、高灵敏的代谢物成像

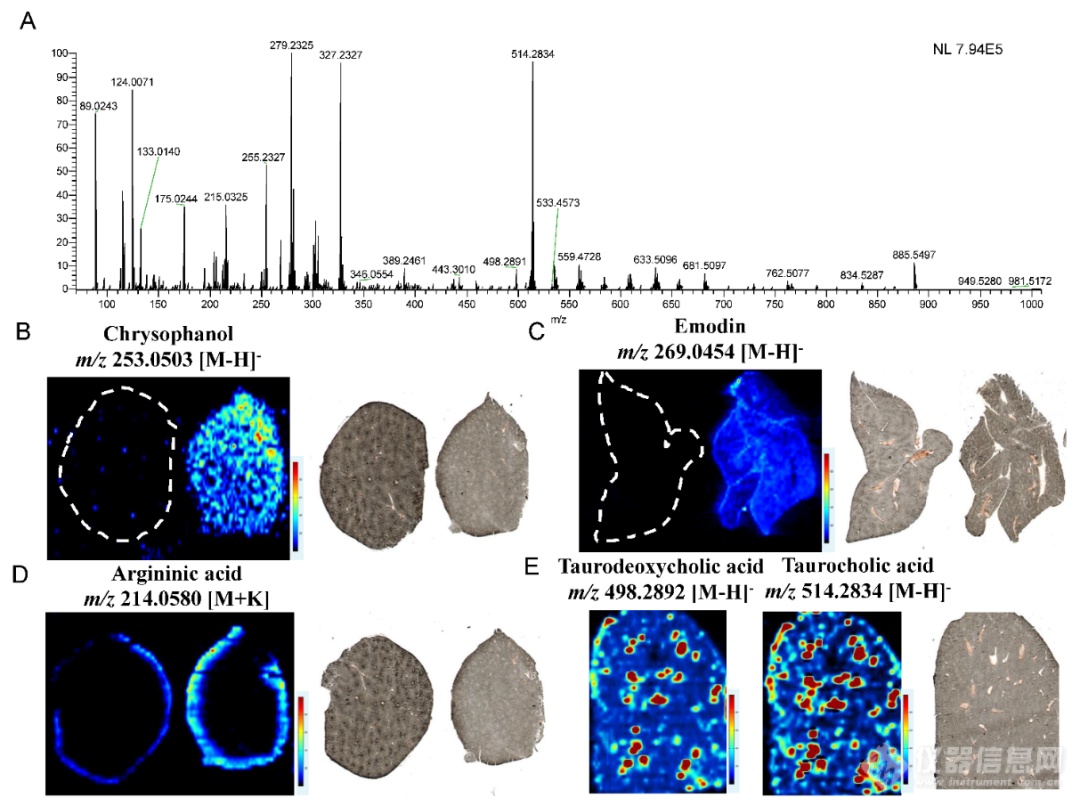

质谱成像在单个像素点提取的代谢物峰可达数万种,覆盖了丰富的代谢物。作者发现两种含量较高的药物成分大黄素和大黄酸相关代谢产物仅在药物组的肝脏中高度富集。内源性代谢物精氨酸和牛磺胆酸等分布具有区域特异性(图7)。

图7 |AFADESI-MSI可视化PM-D给药后代谢物变化 (A)负离子模式下平均质谱

(B-E)内外源性化合物的空间可视化:大黄素(B), 大黄酚(C),精氨酸(D),牛磺胆酸及牛磺去氧胆酸(E)。

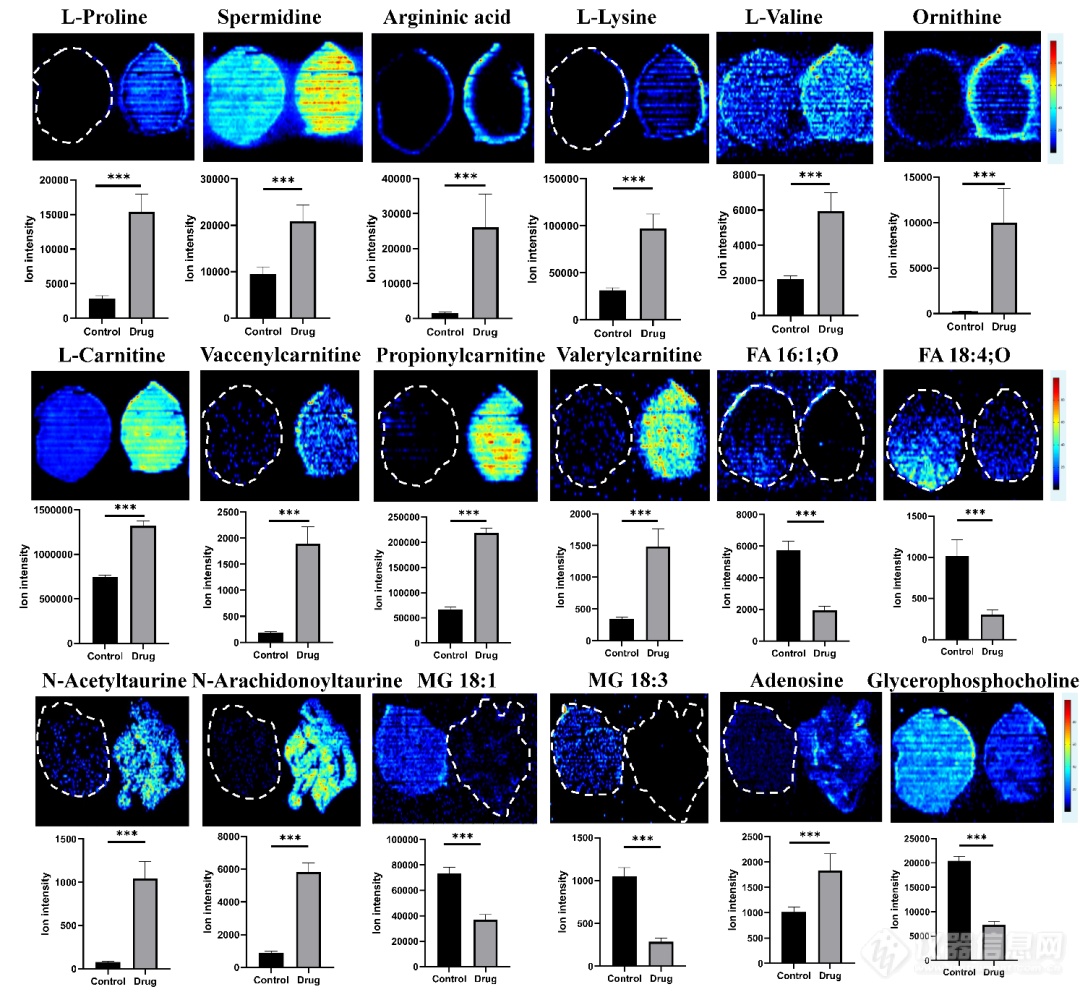

4.2代谢轮廓分析及差异代谢物鉴定

差异代谢物经过MS/MS鉴定,并采用MassImager软件可视化其空间分布特征,代表性差异代谢物的质谱图像如图8所示, 可观察到精氨酸、鸟氨酸、脯氨酸、牛磺酸类和肉碱类代谢物显著上调,部分脂质类代谢物显著下调。

图8 | 代表性差异代谢物质谱成像图

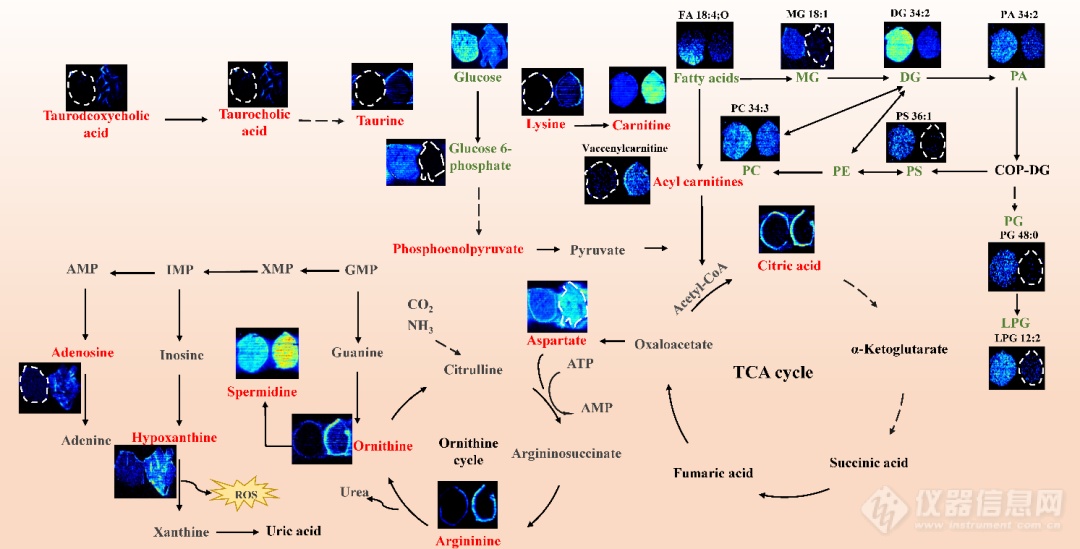

4.3通路富集分析

基于通路富集的结果,构建了包括已鉴定的关键生物标志物在内的代谢网络,揭示了胆汁酸合成、嘌呤代谢、脂肪酸氧化、三羧酸(TCA)循环和脂质代谢等参与了PM-D致肝毒性过程的代谢变化(图9)。

图9 | 代谢网络分析

研究讨论

本研究首次应用质谱成像技术可视化PM-D中关键代谢物在肝脏中的分布并首次对PM中毒性成分二蒽酮类化合物进行定量检测及网络药理学分析预测潜在毒性靶标为何首乌毒性物质基础研究及潜在肝毒性靶点发现奠定了新的基础。

空间分辨代谢组学进一步挖掘出何首乌D组分的肝毒性生物标志物,包括氨基酸、酰基肉碱、胆汁酸、脂类等。基因富集和代谢网络综合分析表明,何首乌D组分的毒性机制可能涉及氧化应激、线粒体损伤和AMPK通路等导致的胆汁酸代谢、能量循环、嘌呤代谢和脂质代谢的紊乱相关,该研究有望为临床诊断和监测何首乌肝毒性的发生发展提供参考,并作为代谢适应和重编程的资源,以指导未来临床预后研究,为探索中药毒性机制提供新思路。

[来源:鹿明生物]

版权与免责声明:

① 凡本网注明"来源:仪器信息网"的所有作品,版权均属于仪器信息网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:仪器信息网"。违者本网将追究相关法律责任。

② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为默认仪器信息网有权转载。

![]() 谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

打赏失败了~

评论成功+4积分

评论成功,积分获取达到限制

![]() 投票成功~

投票成功~

投票失败了~