MS搬运工

在过去的十年中,开发“简单”的血液测试并为个性化治疗提供设计,且无需侵入性肿瘤活检取样,使癌症筛查、诊断或监测成为可能,一直是癌症研究的核心目标。来自正在进行的生物标志物开发工作的数据表明,提高早期癌症检测分析的灵敏度和特异性需要多个标志物单独使用或作为多种方式的一部分。在血液中多个维度(基因组、表观基因组、转录组、蛋白质组和代谢组)的癌症相关分子改变以及整合所得的多组学数据有可能发现新的生物标志物并进一步阐明潜在的分子途径。在此,我们回顾了多组学液体活检方法的关键进展,并介绍了“纳米组学”标准模式:开发和利用纳米技术工具来富集并对血液循环癌组进行组学分析。

论文:Nano-omics: nanotechnology-based multidimensional harvesting of the blood-circulating cancerome译名:纳米组学:基于纳米技术的血液循环癌组的多维采集

尽管癌症的治疗手段取得了日新月异的成果,但全球人口仍有六分之一的死亡是由癌症导致的。缺乏早期癌症检测工具是造成这种高死亡率的主要原因之一。能够在疾病早期检测血液中肿瘤特征的测试为癌症患者提供了巨大的、尚未开发的潜力,即在肿瘤变得无法治愈之前接受有效治疗。因此,液体活检技术正在迅速发展,不仅可以进行非侵入性肿瘤分析,还可以检测无症状个体的癌症发作。

基于使用组合治疗方式治疗癌症相似的基本原理(例如,手术、放疗和化疗),多种血液循环分析物作为“癌症指纹”的协同作用导致了在早期癌症检测中的范式转变。液体活检样本包含一系列蛋白质、核酸、循环肿瘤细胞(CTC)和细胞外囊泡(EV),它们从多个肿瘤部位进入血液循环,共同反映肿瘤生物学的空间和时间异质性。尽管关于分泌和循环肿瘤材料的动力学仍有待了解,但连续液体活检提供了纵向捕获系统性生物分子变化的可能性,因为它们在肿瘤进展的进化轨迹中动态发展。

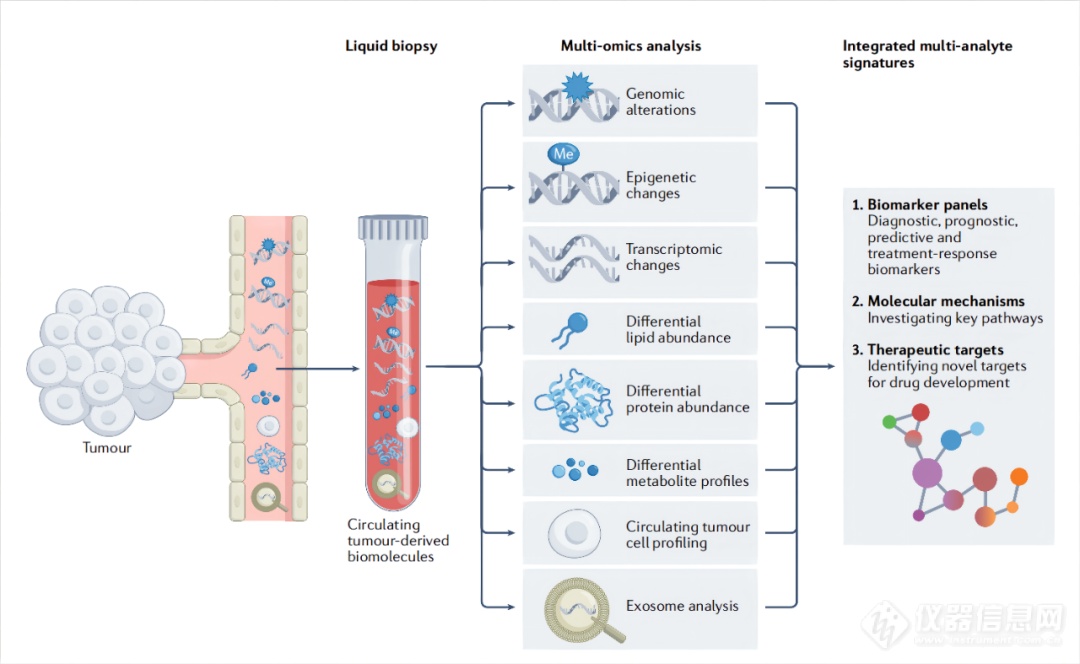

检查各种血液成分中的多维分子变化(基因组、表观基因组、蛋白质组和其他)并整合由此产生的多组学数据集,不仅有可能阐明癌症特异性分子机制和潜在的治疗靶点,而且还可以发现新的用于早期癌症检测的生物标志物组合(图1)。迄今为止,由于液体活检分析物的浓度极低,尤其是在非转移性疾病患者中,对癌症组的综合分析范围上收到了限制,。事实上,基于血液的多组学生物标志物发现的主要瓶颈之一是单独富集和提取不同类型的液体活检分析物所需的大样本量(通常10-15 ml)。此外,多种分析物提取方案影响了所得组学数据集的分析重现性和可比性。

在此,我们评估了过去十年在早期癌症检测的多组学方法方面取得的进展。我们还介绍了“纳米组学”的概念,这是一种使用纳米技术来解决当前与血液循环癌组的富集和分析相关的技术限制的新兴范式。具体来说,纳米组学利用生物流体培养的纳米材料作为清除平台,在组学分析之前富集和分离癌症衍生的分析物,最终目标是识别用于早期癌症检测的新型多组学生物标志物组。

图1 多组学液体活检的转化潜力可以通过基于血液的液体活检捕获的肿瘤特异性信息的多个生物分子层的示意图。血液中存在的复杂生物分子特征突出了开发能够从单个血液样本中检测肿瘤特异性多组学特征的方法的机会。确定的多组学特征在癌症生物标志物和药物开发中具有潜在应用。

1.多组学生物标志物

目前,大多数液体活检测试基于蛋白质或游离DNA (cfDNA)分析物,临床上用于检测预后和预测性生物标志物主要是帮助选择最佳治疗策略。例如,血清癌抗原15-3常用于监测晚期乳腺癌患者的治疗反应,血浆cfDNA的EGFR突变检测可用于预测非小细胞肺癌患者对EGFR酪氨酸激酶抑制剂的反应性。随着此类检测在临床上的普及,正在进行的生物标志物发现工作正逐渐朝着开发用于癌症筛查和早期检测的多分析物检测方向发展。尽管评估单一蛋白质(例如,用于前列腺癌筛查的前列腺特异性抗原)或多种蛋白质(例如在已知盆腔肿块的女性的术前检查中用于卵巢癌检测的OVA1组)的分析已经成功应用于临床,(表观)基因组学方法目前仍在早期癌症检测领域占据主导地位。

循环肿瘤DNA (ctDNA)由封闭在CTC内或由于肿瘤细胞凋亡或坏死而释放到血流中,正在成为早期癌症检测的最有希望的生物标志物之一。尽管ctDNA仅占总cfDNA的一小部分,但下一代测序(NGS)方法能够放大ctDNA信号,因此优于基于质谱(MS)的蛋白质生物标志物发现方法。目前,超过30项正在进行的大型队列临床试验正在评估血液中基于ctDNA的生物标志物。单基因分析已逐渐演变为多基因NGS分析,最近又演变为多模式液体活检方法。不同类别的生物标志物分子的整合不仅有可能提高癌症检测的灵敏度和特异性,还可以将肿瘤定位在特定的解剖部位。

作为多癌症早期检测液体活检发展的领军技术,两种不同的多重生物标志物特征平台目前正在前瞻性临床研究中进行测试:CancerSEEK和GRAIL测试。 CancerSEEK测试使用蛋白质基因组生物标志物组,并在一项回顾性研究中进行了初步临床评估后,首次在通过基于选择性突变的血液采集和测试(DETECT-A)早期检测癌症研究中对没有癌症病史的患者进行了前瞻性评估。1005名临床检测到8种不同类型的非转移性癌症患者。最初的概念验证回顾性研究评估了一个包含16个基因和8种蛋白质的多分析物组,并证明了70%的中位测试灵敏度(在8种不同癌症类型之间以及疾病阶段之间存在相当大的差异)和超过99%的特异性。此外,监督机器学习算法的应用正确识别了63%的CancerSEEK测试呈阳性的患者的起源器官。随后的DETECT-A研究是第一个评估多分析物(16种基因和9种蛋白质)和多癌症血液检测的前瞻性和介入性试验,涉及10006名无已知癌症的女性(年龄65-75岁)报名时。研究期间共进行了96例癌症诊断,其中26例仅使用CancerSEEK血液检测,24例通过标准护理筛查检测,其余46例根据症状或其他方式检测。据报道,单独使用CancerSEEK测试对所有癌症类型的敏感性为27.1%,与标准护理测试结合使用时为52.1%。然而,应该注意的是,CancerSEEK测试依赖于诊断性PET-CT扫描来确认所有阳性病例并将癌症定位到特定的解剖部位。尽管如此,该试验表明,多分析物血液检测与PET-CT和标准癌症筛查方案相结合,不仅可以有效地纳入常规临床护理,还可以促进旨在治愈的手术。最新版本CancerSEEK的验证目前正在一项前瞻性观察研究中进行,该研究对1000名已知或疑似癌症患者和2000名未患癌症的人进行,命名为ASCEND(Detecting Cancers Earlier Through Elective Plasma-based CancerSEEK Testing–Ascertaining Serial Cancer Patients to Enable New Diagnostic)。

GRAIL测试使用基于血浆cfDNA中DNA甲基化模式的替代检测方法,该模式通过对超过100000个信息甲基化区域进行亚硫酸氢盐测序确定。该平台目前正在一项雄心勃勃的临床计划中进行多癌症筛查测试,其中包括五项前瞻性试验:循环无细胞基因组图谱(CCGA)研究(NCT02889978)、STRIVE (NCT03085888)、SUMMIT(NCT03934866)、PATHFINDER(NCT04241796)和PATHFINDER2 (NCT05155605)。基础CCGA研究表明,这种靶向DNA甲基化检测可以检测50多种癌症类型,同时还能以93%的准确度预测癌症信号起源的组织。在所有疾病阶段都检测到癌症(I-III期敏感性:43.9%;I-IV期敏感性:54.9%),特异性超过99%。通过与英国国家卫生服务局的合作,最新版的GRAIL测试(Galleri)的临床和经济性能将在一项包括140000名50-77岁参与者的试点筛选研究中进行前瞻性评估。值得注意的是,CancerSEEK和GRAIL测试都被授予FDA突破性设备状态,突出了多分析物测试在早期检测多种癌症类型方面的巨大潜力。

除了无细胞基因组和蛋白质组癌症生物标志物之外,研究人员还尝试从血液中纯化和表征CTC和肿瘤衍生的EV用于实时监测治疗反应。CELLSEARCH系统是第一个获得FDA批准的平台,旨在捕获、纯化和枚举上皮来源的CTC,以预测转移性乳腺癌、结直肠癌或前列腺癌患者的预后。目前,计数极少的CTC(转移性疾病患者每毫升血液中通常为1-10个)是基于上皮标志物的表达,例如上皮细胞粘附分子(EpCAM)和细胞角蛋白8、18或19,并依赖于无法维持CTC活力的基于抗体的细胞捕获和染色方法。目前,CTC的临床效用仅基于计数,并且仅限于预测临床结果而不是实现癌症检测。然而,大量的CTC富集技术正在开发中,以实现异质CTC种群的顺序采样和分子谱分析。从散装细胞策略到对可行和完整的患者衍生CTC进行单细胞分析的转变推动了具有集成下游分子分析功能的微流体技术的发展,包括ClearCell FX1系统。

肿瘤分泌的EV不仅与肿瘤生长和转移有关,而且还可能稳定地封存癌症相关蛋白质、核酸和脂质的宝库。与CTCs相比,EVs在生物体液中的含量更高,尽管从生物体液的背景分子成分中重复分离和富集EVs仍然是众所周知的困难。 DNA条形码标记、3D纳米图案微流控芯片和无标记纯化平台(例如,通过超快分离系统(EXODUS)检测外泌体)只是目前正在开发的克服与传统超速离心相关在纯化效率、产量、速度和稳定性方面限制的基于抗体的EV纯化方案的几个例子。将生物分子或生物物理富集与在单个微流控平台(例如,外泌体模板等离子体技术TPEX)内对EV封存的生物标志物(例如蛋白质和microRNA)的多重检测相结合,在分离EV方面显示出来自非囊泡生物流体成分巨大的前景。

还尝试使用基于免疫亲和的微流体接口从单个样品中对CTC和EV进行双重隔离和分析。例如,双重用途的OncoBean (DUO)微流体装置已被证明能够从黑色素瘤患者的血液样本中同时分离CTC和EV,并使用多重实时定量逆转录 PCR (RT-qPCR) 测试对这些分析物进行分子分析,检测一组96个黑色素瘤相关基因的表达模式。使用单个设备或平台富集多种癌症分析物被认为是多组学液体活检领域的下一个前沿。

2.数据分析与整合

尽管组学数据集的可用性越来越高,但由于需要对多组学数据集进行计算操作和解释,所以将生物标志物发现转化为临床试验仍然具有挑战性。大规模的国际研究网络开始意识到在癌组整合层上捕获数据的巨大潜力。癌症基因组图谱 (TCGA)是2005年发起的泛癌基因组学联盟,现已扩展到多组学,包括超过2.5 PB的基因组、表观基因组、转录组和蛋白质组数据。美国国家癌症研究所的临床蛋白质组肿瘤分析联盟(CPTAC)是多机构倡议的另一个例子,旨在利用蛋白质组数据集的互补性,为不同癌症类型提供新的分子见解。

从单个患者样本中生成的多组学数据集的集成为发现血液中疾病特异性分子特征提供了巨大的潜力。然而,多组学数据分析比“单组学”分析更具挑战性,以下六个关键问题仍有待解决:(1)命名差异(例如,以基因为中心的与以蛋白质为中心的)和标识符弃用可能会无意中合并不同的分子种类;(2)每种数据模式都受制于其自身特定的噪声和分布特征,这需要在分析工作流程中使用大量相互依赖的软件工具;(3)开发和执行多组学工作流程需要广泛的领域知识;(4)工作流程复杂,难以优化,容易出错;(5)结果可能高度依赖于分析工作流程的设计;(6)复制和比较结果可能会因工作流程的细微变化而变得复杂。

目前已经开发了许多工作流程解决方案以实现多组学数据的关联,例如 GalaxyP和WINGS。但目前对于从此类数据集中选择关键生物标志物尚无共识。用于多组学数据分析和整合的可用工具和方法已在其他地方进行了彻底审查。

3.癌组的纳米富集

MS和NGS的技术进步极大地推进了血液中蛋白质组学特征的分析,但只有少数基于血液的癌症生物标志物测定已获得FDA批准。从血液中提取和纯化癌症相关分析物仍然是限制液体活检进入常规临床实践的主要瓶颈。

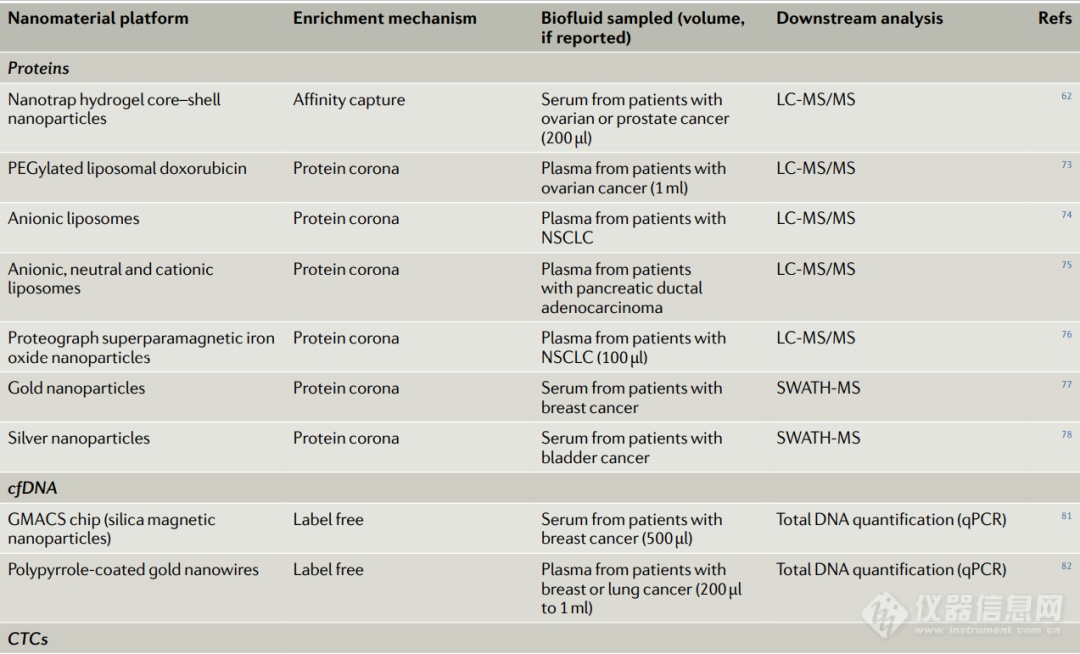

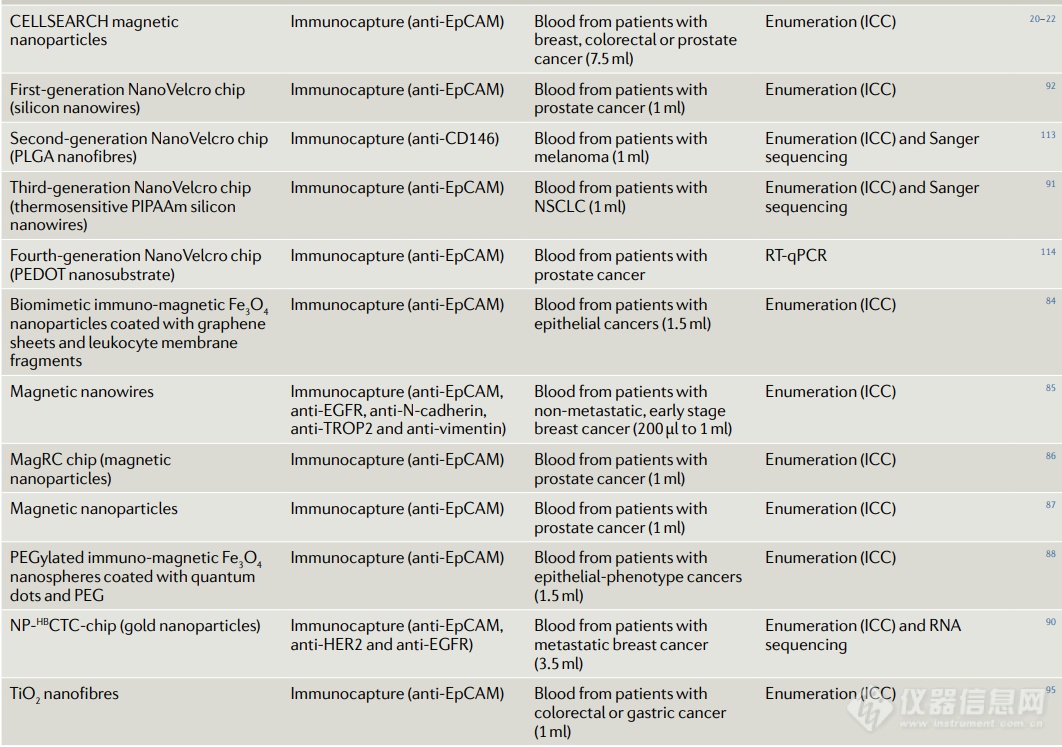

对新型早期检测生物标志物的探索引起了基于纳米技术平台的开发,这些平台旨在丰富血液癌组的不同成分(包括蛋白质、ctDNA、CTC和EV)。这些“纳米富集”策略中的大多数依赖于纳米粒子的高表面体积比以及它们的表面工程和功能化能力。所有这些利用纳米级技术或材料特性的策略都包含在纳米组学范式中。在这里,我们讨论了当前阻碍液体活检临床转化的技术挑战,并重点介绍了已用于克服这些挑战的纳米组学平台示例(表1)。

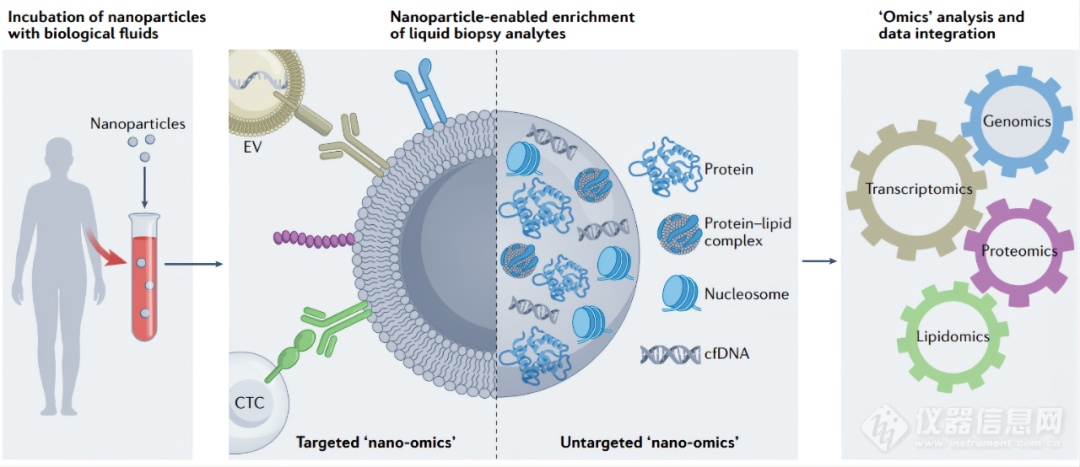

靶向纳米组学基于纳米颗粒表面的功能化,靶向部分作为特定癌症相关分析物的识别元素。相比之下,“非靶向纳米组学”方法依赖于癌症相关分析物在与生物流体孵育后非特异性吸附到纳米颗粒表面(图2)。已经开发了许多靶向纳米组学方法,主要用于富集EV和CTC(图2和3),而癌症分析物在生物流体孵育的纳米粒子表面的自发吸附仅在过去5年有使用,主要用于蛋白质和cfDNA的富集和分析(表1)。我们强调,尽管在免疫测定和生物传感器中加入基于纳米颗粒的探针经过广泛研究,但其不属于纳米组学方法的范围。这种生物传感器的输出信号是基于纳米颗粒-分析物复合物独特的光学和电化学特性,而不是基于纳米颗粒富集分析物的下游组学分析。

图2 纳米组学范式概述“纳米组学”方法的示意图,其中纳米材料被用作清除平台,以从生物体液中捕获、富集和分离癌症相关分析物以进行下游组学分析。“靶向纳米组学”需要使用靶向部分对纳米材料表面进行功能化捕获特定的癌症分析物,而“非靶向纳米组学”依赖于癌症分析物非特异性、自发吸附到纳米颗粒表面(称为生物分子电晕形成)。基于纳米材料的采集平台可以同时从单个外周血样本(以及可能的其他生物体液)中丰富癌症特异性基因组、转录组、蛋白质组和脂质组特征。纳米组学方法旨在应用生物-纳米界面获得的知识,以实现复杂生物流体的多组学分析,最终目标是推出用于早期癌症检测的新型多分析物生物标志物。cfDNA,循环游离DNA;CTC,循环肿瘤细胞;EV,细胞外囊泡。

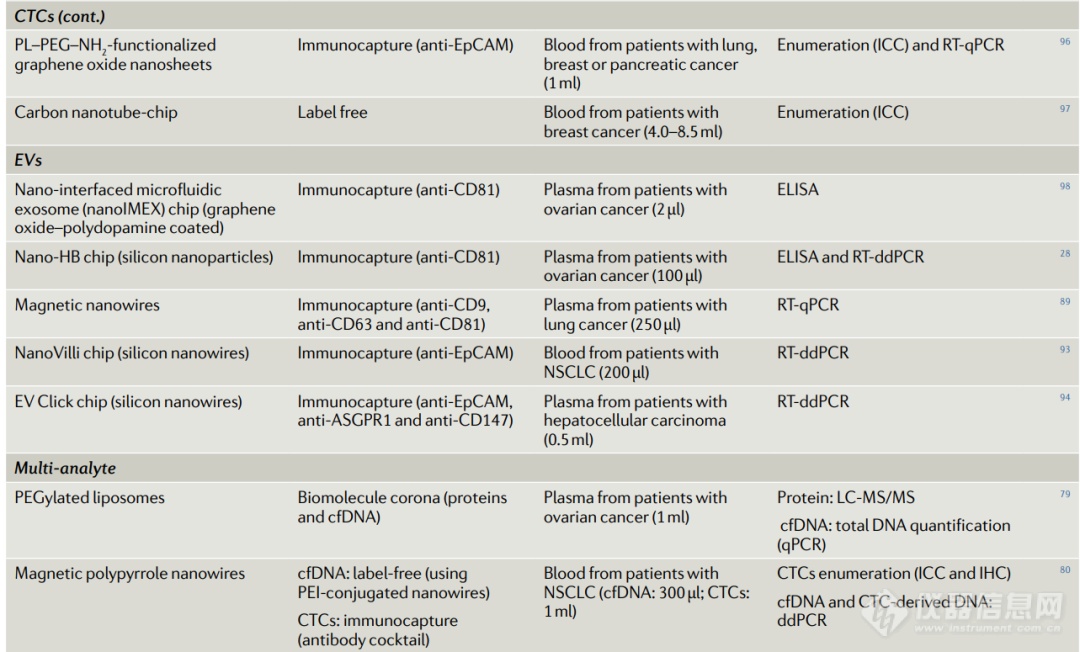

表1 使用纳米组学方法分析液体活检分析物的示例研究

ASGPR1,去唾液酸糖蛋白受体1;cfDNA,循环游离DNA;CTC,循环肿瘤细胞;ddPCR,微滴数字PCR;ELISA,酶联免疫吸附试验;EpCAM,上皮细胞粘附分子;EV,细胞外囊泡;ICC,免疫细胞化学;IHC,免疫组化;LC-MS/MS,液相色谱和串联质谱;nano-HB,纳米人字形结构;NP-HBCTC-chip,纳米颗粒人字形循环肿瘤细胞芯片;NSCLC,非小细胞肺癌;PEDOT,聚(3,4-乙撑二氧噻吩);PEG,聚乙二醇;PEI,聚乙烯亚胺;PIPAAm,聚N-异丙基丙烯酰胺; PLGA,聚乳酸共乙醇酸;PL,磷脂;qPCR,定量PCR;RT-ddPCR,逆转录微滴数字PCR;RT-qPCR,实时定量逆转录PCR;SWATH-MS,连续窗口全理论碎片采集质谱;TROP2,肿瘤相关钙信号传感器2。

3.1 蛋白和ctDNA采集

在血液循环的生物分子中,蛋白质是细胞过程的生物学终点。因此,蛋白质在历史上作为最受关注的分子生物标志物。然而,直接从血液中发现新的蛋白质生物标志物由于高丰度蛋白(例如,白蛋白约占总蛋白质含量的50%)的压倒性掩蔽效应而变得错综复杂。尽管基于无标记MS的蛋白质组学取得了相当大的进步,但这种信噪比问题极大地阻碍了血液中疾病特异性蛋白质特征的识别。血浆免疫亲和消耗柱被广泛用于克服白蛋白掩蔽的问题,但会导致低分子量(LMW)蛋白质组(例如,<60 kDa的蛋白质)以及高丰度载体蛋白的大量损失。

2003年首次提出使用富集纳米粒子来增强血液中LMW癌症蛋白质组的蛋白质组学分析,但这一概念仅在过去十年中才引起纳米科学界的兴趣(表1)。由 Liotta、Petricoin及其团队开发的Nanotrap技术使用核壳亲和诱饵水凝胶纳米粒子作为蛋白质收集器。与上述免疫亲和柱类似,Nanotrap技术能够将高丰度的高分子量(HMW)蛋白与LMW蛋白分离。具体来说,纳米颗粒的多孔外壳阻止HMW但不阻止LMW蛋白的进入,而内核包含共价连接的化学亲和诱饵,可捕获LMW蛋白以进行收获和后续分析。值得注意的是,虽然初步可行性研究证明了Nanotrap颗粒作为蛋白质生物标志物发现平台的潜在用途,但该技术主要用于捕获和富集已知的生物标志物蛋白质。

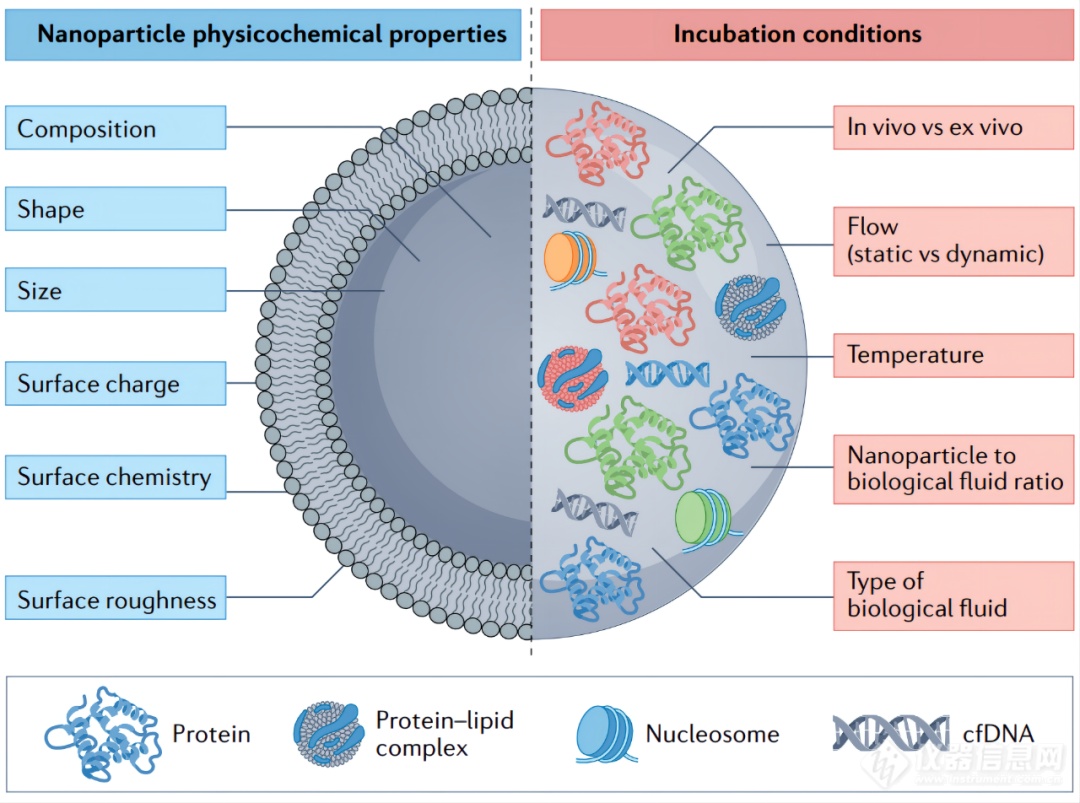

蛋白质在与生物体液一起孵育后自发且非靶向吸附到纳米颗粒表面,称为“蛋白冠”(框1),也已被用于蛋白质生物标志物的发现。在过去的十年中,我们了解到复杂的蛋白质电晕会在所有纳米级材料的表面上以不同程度迅速形成,这取决于它们的物理化学性质和表面特性。事实上,纳米粒子对血液蛋白的结合亲和力已被证明是由许多不同的因素决定的,包括它们的大小、表面电荷和功能化以及纳米粒子-生物流体的孵育条件(框1)。

对低丰度蛋白质的纳米颗粒电晕富集和分析进行体内研究,首先需要通过将脂质纳米颗粒静脉注射到荷瘤小鼠和卵巢癌患者体内。随后通过尺寸排阻色谱法从血液中回收电晕包被的纳米颗粒并从高丰度背景分子(没有诊断价值)中纯化纳米颗粒结合的蛋白,从而能够对血浆蛋白质组的LMW部分进行高分辨率分析。这项最初的范式转变工作引发了人们对体外形成的蛋白质电晕指纹作为一种新工具的临床开发的兴趣,该工具用于对从癌症患者队列中获得的血浆样本进行蛋白质组学分析。通过无标记蛋白质组学技术对“健康”和“患病”纳米颗粒电晕样本进行全面比较,可以识别多种以前未被识别的候选生物标志物蛋白(表1)。

在这些原理的基础上,Proteograph平台已被开发用于深度分析等离子体蛋白质组,该平台使用具有不同表面特性的有不同的电晕轮廓的磁性纳米粒子组合。由于2D和3D纳米材料是过量的,因此需要做更多的工作来研究各种类型的纳米颗粒的组合是否能在MS分析中显著“扩大”血液蛋白质组的覆盖范围。还存在从血浆样品中纯化和回收电晕涂层纳米颗粒、纳米颗粒制剂的合成和稳定性以及所需的样品量是可能阻碍此类生物流体预处理方案开发的一些亟需解决的技术挑战。

最近,纳米颗粒蛋白冠的形成在概念上已经转变为由蛋白质、脂质、多糖和核酸组成的多层分子自组装,称为“生物分子冠”(框1)。例如,我们展示了cfDNA与基于脂质的纳米颗粒在与人类血浆样本孵育时的相互作用。这一额外组学维度的发现以及在患有晚期卵巢癌的女性(与年龄匹配的未患癌症的女性相比)样本中发现的显著更高丰度的纳米粒子冠状cfDNA为进一步研究卵巢癌铺平了道路。有趣的是,对相同纳米颗粒电晕样本的蛋白质组学分析揭示了组蛋白中的癌症特异性升高,表明核小体介导的纳米颗粒cfDNA相互作用。虽然 microRNA(在蛋白质复合物中或封存在EV中)的纳米颗粒表面吸附仍有待研究,但这些发现突出了开发能够同时富集和纯化血浆蛋白和无细胞游离核酸的纳米蛋白质组收获平台技术的机会。

使用纳米粒子从血液中纯化cfDNA的替代方法只有少数正在探索中,包括阳离子磁性纳米线系统的开发。在一项原理验证研究中,这种纳米纯化方法在收集cfDNA以通过液滴数字PCR检测EGFR突变方面优于金标准QIAamp循环核酸试剂盒。此外,从非小细胞肺癌患者的血液中共同分离CTC和cfDNA证明使用单个纳米颗粒平台有富集多种分析物的潜力。其他证明金纳米粒子与甲基化DNA相互作用的研究也为利用生物纳米界面检测cfDNA中癌症特异性甲基化模式奠定了基础。

3.2 CTC和EV分离

将CTC和EV从癌症患者的血液中高效提取和纯化是液体活检分析物进行临床转化的关键,这给纳米技术人员带来了工程创新挑战。基于金标准CTC免疫捕获的方法无法收获功能上可行的CTC的异质群体。因此,目前CTC的临床应用只是基于它们在大量造血细胞中的检测和计数,并且仅在高负担、转移性疾病患者中进行。尽管血液中的EV数量更多,但它们的小尺寸和低密度带来了一系列独特的技术挑战。传统的台式EV纯化技术(如超速离心、聚合物诱导沉淀等)主要依赖于它们的物理特性,需要几个小时并无法区分癌症衍生的EV和非恶性细胞释放的EV。

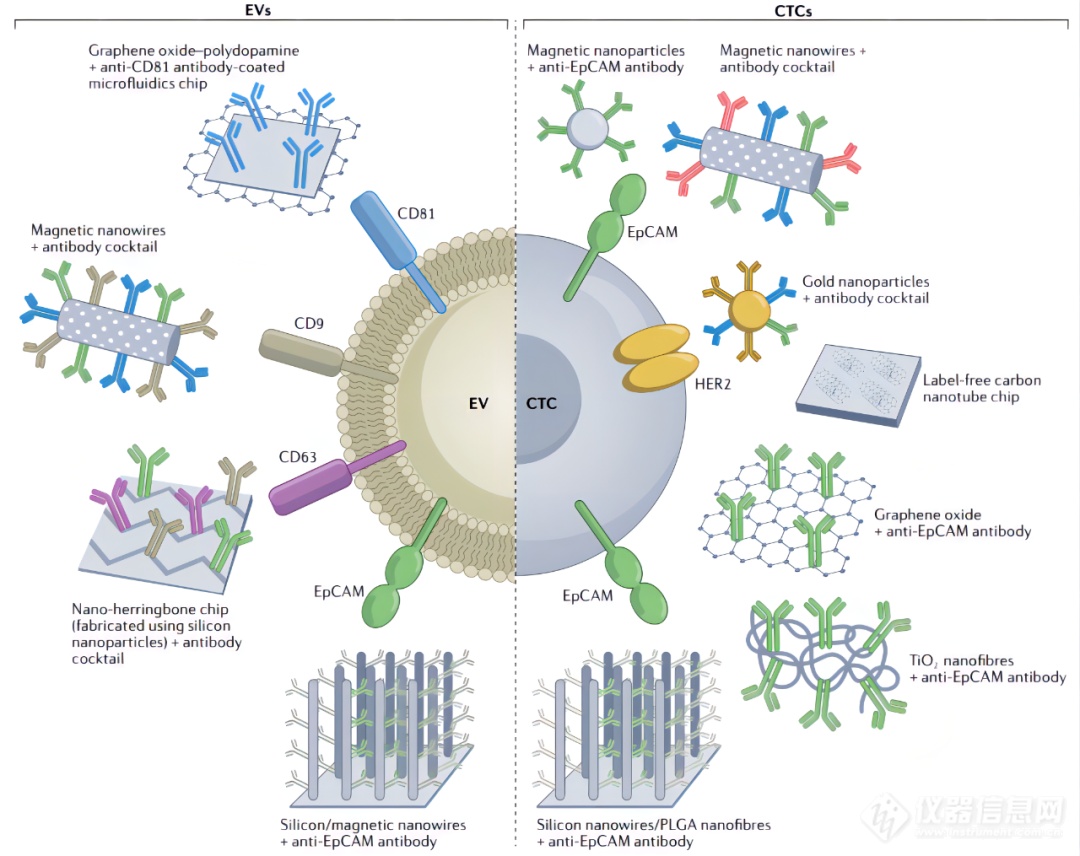

已经进行了许多利用CTC和某些EV子集的癌症特异性的尝试,以使用纳米组学方法增强血液CTC和EV及其基因组、转录组和蛋白质组的捕获和分离。这些收获策略中的大多数需要用针对众所周知的CTC和EV表面抗原(如 EpCAM、HER2、CD9、CD81和CD63)的抗体涂覆纳米颗粒表面。已经开发了广泛的纳米技术来捕获血液CTC和EV(表1和图3),包括磁性、金、硅、二氧化钛(TiO2)和碳纳米材料平台,具有不同程度的设计复杂性和成功率。为了解决与CTC固有异质性相关的问题并提高捕获效率,还使用了不同抗体的混合物对相同的纳米颗粒平台进行功能化。例如,用抗体混合物标记的磁性纳米线已被证明能以100%的效率(29名患者中的29名)从250 µl血液样本中有效分离早期非转移性乳腺癌衍生的CTC。

抗体靶向纳米颗粒也已集成到微流体装置中,与标准的CTC或EV分离方法相比,该装置需要更少的样品量并具有更高的检测灵敏度,并且可以设计成多步功能(例如,分析物分离、鉴定和检测)。这种基于纳米颗粒的平台的例子包括Poudineh等人设计的基于磁性排序流式细胞仪的微流控芯片,以根据其表面蛋白表达表型分析CTC,以及Zhang等人开发的具有自组装3D人字形纳米图案的Nano-HB微流控芯片,用于检测卵巢癌患者血浆中低水平的肿瘤相关外泌体。结合纳米颗粒分离CTC或EV以及下游细胞内或囊泡组学分析的微流控芯片也在开发中,并逐渐演变为综合多物种分析平台。

纳米材料提供的多模态工程能力使其能够从复杂的生物流体中同时捕获和可视化癌症分析物,以及对捕获的分析物进行刺激响应分离和取样以进行进一步分析。多功能纳米颗粒平台的一个例子是由Zhou等人开发的发光聚乙二醇功能化免疫磁性纳米球,用于对从EpCAM+上皮癌患者的外周血样本中分离的CTC进行高分辨率可视化。量子点沉积在这些磁响应Fe3O4纳米颗粒上,除了与血液进行磁分离外,还可以实时监测CTC的回收过程。最后,使用含二硫键的接头将抗EpCAM抗体连接到这些纳米颗粒构建体的表面,使谷胱甘肽介导释放活化的CTC。

除了这些上皮标记依赖技术之外,还有研究利用CTC对裸碳基纳米颗粒表面的高亲和力的不依赖标记的方法,并有望捕获更广泛的CTC亚型,从而能够表征其独特的转移潜力。例如,在概念验证研究中,Loeian等人开发了一种碳纳米管CTC芯片,能够从4毫升或8.5毫升血液样本中根据细胞角蛋白8或 18、EGFR和HER2成功捕获具有各种表型的异质CTC,血液样本来自7名I-IV期乳腺癌患者获得的每毫升血液中0.5-28个CTC。从污染的白细胞中纯化并将粘附的CTC从纳米管CTC芯片中释放出来需要进行更多的优化工作,用于后续的组学分析。

因此,大量证据表明纳米技术解决方案可以增强血液循环癌组的采样。尽管如此,还需要对收获的CTC和EV进行下游蛋白质组学分析,以便在早期癌症检测的背景下充分实现纳米组学方法的承诺。

4.纳米组学的愿景和挑战

多组学液体活检分析的兴起正在逐渐改变我们捕获癌组复杂的方式。基于血液的癌症多组学分析有可能最终涵盖基因组学、表观基因组学、蛋白质组学、脂质组学和代谢组学特征,从而更深入地了解肿瘤发生并提高早期检测的敏感性(图1)。血液中液体活检分析物的含量极低,这要求开发新技术以使癌组富集,同时最大限度地减少所需的样本量。

本文介绍了纳米组学方法并将其定义为利用纳米技术从生物体液中分离分析物以进行后续(多)组学分析(图2)。纳米组学寻求应用在生物与纳米界面获得的知识,对血液和其他生物体液中存在的疾病特异性分析物或分析物特征进行全面分析。纳米组学的最终目标是产生具有高信息能力的综合多组学知识,并揭示新的分子生物标志物组。

基于纳米技术的平台在从血液中富集CTC和EV方面以及揭示过去隐藏的血液蛋白质组方面显示出了巨大的潜力。虽然靶向纳米组学方法(通过具有靶向部分的纳米颗粒的功能化)主要用于捕获血液CTC和EV,但最近利用纳米颗粒进行血液蛋白质组学分析的努力是基于蛋白质电晕形成的非靶向自发现象(框1)。根据这一策略,纳米颗粒充当捕获LMW血液蛋白质组的“纳米网”,从而解决了迄今为止困扰无标记蛋白质组学分析的信噪比挑战。

纳米技术界已经开始将目光投向明确表征的蛋白质冠之外,现在正在研究纳米粒子与共同构成所谓的生物分子冠的其他生物分子种类的自发相互作用,包括脂质、代谢物和cfDNA。生物分子电晕提供的复杂分子指纹为纳米技术人员提供了一个令人兴奋的机会,可以开发用于血液多组学分析的纳米级平台。尽管还有很多工作要做,但我们设想未来基于纳米颗粒的清除平台将同时从单个生物流体样本中捕获癌症特异性基因组、转录组、蛋白质组和脂质组信息(图2)。

纳米颗粒生物分子电晕作为在多个组学层发现生物标志物的有效工具可以部署在一系列生物标志物应用和紧迫的临床中。特别是对于早期疾病检测,纳米组学提供了一种综合解决方案:通过单次抽血分析整个循环癌组,同时还探索了在癌症中知之甚少的替代循环生物分子(如脂质和代谢物)的作用。与其他旨在捕获和量化已知癌症相关分析物的基于纳米颗粒的生物传感技术不同,纳米组学“采血”方法有可能加速生物标志物开发程序的发现阶段。为了推动这种基于血液的纳米级清除平台的发展,纳米科学界需要关注可供他们使用的大量纳米材料的转化潜力。

虽然纳米组学可以解决与液体活检分析相关的一些技术障碍,但其他方面的挑战正在成为阻碍癌症生物标志物临床转化的限制因素。这些障碍包括需要基于高维机器学习的生物信息学方法来整合从单个样本的多组学分析中获得的大型且不同的数据集,以及开发适用于临床使用的多分析物设备。事实上,英国癌症研究中心早期癌症检测路线图强调了在基础和分子生物学、分析技术和机器学习的交叉研究领域需要一种整体方法。从实验室过渡到临床需要合并包括学术研究、工业、研究资助者、监管机构和医疗保健专业人员在内的多部门网络。生物标志物开发的发现阶段通常在学术实验室中启动,并引导多个候选生物标志物的识别。将这些发现转化为具有多路复用能力的临床试验需要在大量患者中进行的分析和临床验证研究中投入大量资源。

最后但并非最不重要的一点是,生物标志物程序的验证阶段在很大程度上取决于样本的可用性,由于血液样本不是从患有此类癌症的患者身上常规收集,因而可能对早期癌症的研究提出特别的挑战。样本收集、处理和储存过程对验证阶段的分析重现性提出了额外的挑战。最后,癌症筛查方法的一个重要考虑因素是将液体活检分析与标准的基于成像的筛查实践相结合的价值。这种多模式早期检测方法最有可能提供有关肿瘤定位和大小的精确信息,并解决过度诊断的问题。

框1 纳米颗粒生物分子电晕“生物分子电晕”是指各种生物分子在与生物液体一起孵育时,在纳米颗粒表面上的自发吸附和自组装分层。蛋白质在纳米颗粒上的吸附被称为“蛋白质电晕”。生物分子电晕的组成受多种因素影响。具体而言,组成由纳米颗粒的各种物理化学性质以及纳米颗粒在生物流体中的孵育条件定义(图)。cfDNA,无细胞DNA。

图3 基于纳米材料的血液EV和CTC分离为促进血液样本中细胞外囊泡(EV)和循环肿瘤细胞(CTC)富集而开发的几种纳米技术的示意图摘要。大多数EV和CTC富集策略是基于具有特定靶向部分(通常是抗体)的纳米颗粒或纳米线的表面功能化;然而,也有人提出了无标记富集方法。针对CTC和EV的特定表面配体包括上皮细胞粘附分子(EpCAM)、HER2、CD9、CD63和CD81。PLGA,聚乳酸-羟基乙酸共聚物。

结论

我们可以清晰地看到来自液体活检样本的综合多组学特征是精准医学和早期癌症检测的未来。由于组学分析工具和基于机器学习的生物信息学方法的重大进步,液体活检有可能克服与组织活检取样相关的许多限制,包括更好地捕获和反映肿瘤异质性。使用纳米技术发现癌症生物标志物仍处于起步阶段,但使用纳米粒子作为血液循环癌组(蛋白质、ctDNA、CTC、EV等)的收获剂提供了巨大的潜力,并可能重新定义早期癌症检测的未来。我们在此定义的纳米组学方法利用生物-纳米界面处的靶向和非靶向相互作用来揭示潜在的新型多组学生物标志物组并破译嵌入组学数据中的多维信息。综合生物信息学数据分析工具的开发以及生物标志物程序验证阶段所需的人体生物样本和多分析物测试的可用性将是这种纳米组学范式临床转化的关键。

原文链接:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35739399/

[来源:蛋白质组]

卫星助力碳中和

卫星助力碳中和版权与免责声明:

① 凡本网注明"来源:仪器信息网"的所有作品,版权均属于仪器信息网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:仪器信息网"。违者本网将追究相关法律责任。

② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为默认仪器信息网有权转载。

![]() 谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

打赏失败了~

评论成功+4积分

评论成功,积分获取达到限制

![]() 投票成功~

投票成功~

投票失败了~