电镜#新能源 ; 邮箱:yanglz@instrument.com.cn; 微信:yanglizhe2011

2022年2月3日,中国科学院蛋白质科学研究平台生物成像中心与赛默飞世尔科技公司(Thermo Fisher Scientific) 合作在《Journal of Structural Biology》杂志在线发表了题为《Imaging biological samples by integrated differential phase contrast (iDPC) STEM technique》的文章,报道了一种新型的扫描透射电镜成像技术-积分差分相位衬度成像(integrated differential phase contrast)在生物样品中的应用,这是该技术在生物树脂超薄切片中的首次探索。

图为STEM成像过程示意图和TEM、iDPC-STEM图像

扫描透射电子显微镜(STEM)是一种功能强大的成像技术,在材料科学研究中得到了广泛的应用,如高角度环形暗场相(HAADF)的衬度传递函数为线性无振荡函数,衬度解释相对简单,与透射电镜(TEM)相比可以更精确的确定原子柱的位置,实现原子分辨成像,同时其衬度的强度与原子序数的平方成正比,可以定性的区分不同的原子。将环形暗场(ADF)-STEM或环形明场(ABF)-STEM技术应用于生物学研究的尝试已经进行了几十年,但由于存在剂量效率和非线性的瓶颈,应用仍然受到限制,目前STEM在生物样品中的主要优势是实现对厚样品的成像。

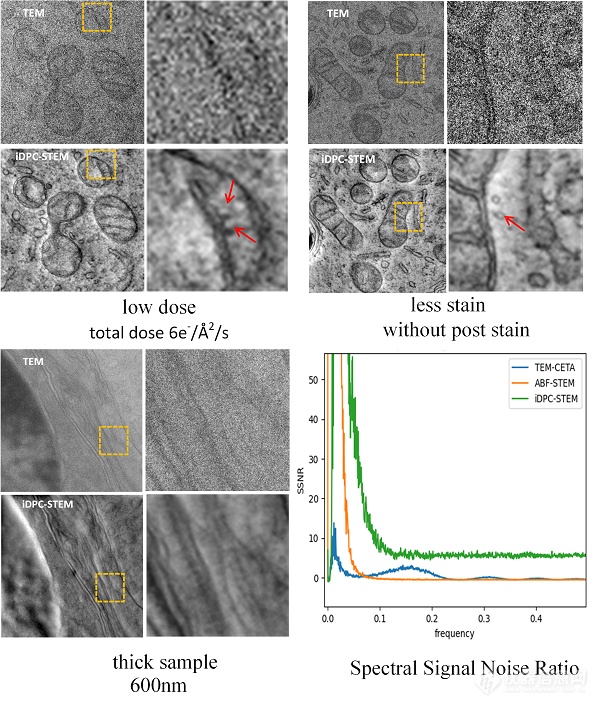

近年来,积分差分相位衬度成像(iDPC)技术应运而生,其成像的理论基础是会聚束衍射花样的质心在样品的不同区域会发生移动,移动的方向和振幅与样品的投影内势的分布具有线性相关性。利用分区探头,在STEM模式下对样品进行扫描,获得花样质心在X,Y两个方向的移动数据,进一步对其进行二维积分就可以获得近似描述样品投影内势分布的图像。目前这一技术在材料领域已经实现了对氧/氮等轻元素的直接成像,以及在低剂量(1000 e-/Å2)下对电子束敏感的金属有机骨架实现原子分辨的成像,使得对电子束敏感材料的成功研究成为可能。文章中,研究者首次将iDPC-STEM技术应用于化学固定和树脂包埋的生物组织切片样品中,研究了不同的电子剂量,不同的染色条件,不同的样品厚度下TEM和iDPC-STEM图像衬度和信噪比的差异。在电子剂量为1 e-/Å2, 3 e-/Å2, 6 e-/Å2, 10 e-/Å2, 20 e-/Å2 和40 e-/Å2时,通过与常规TEM图像比较,发现相同的电子剂量条件下iDPC-STEM不仅显示了更好的衬度,而且在极低剂量的条件下,在分子水平上iDPC-STEM可以展示更多的结构细节。研究者还尝试了不同的染色条件,分别为切片样品常规染色和去除后染色中的铅染和铀染,结果显示在更少的染色条件下,iDPC-STEM获得了更好的衬度、更高的信噪比(SNR)和超微结构细节。对于厚样切片,研究者选用了200 nm,400 nm和600 nm三种不同的切片厚度,发现iDPC-STEM对于厚样品尤其有利,原因在于iDPC-STEM中避免了TEM中的衬度反转抵消效应以及非弹性散射和多重散射产生的噪音的影响,通过调整焦深,完全保留了结构细节与样本的衬度。

图为低剂量,减少染色和厚样品时TEM和iDPC-STEM的图像,以及TEM、ABF-STEM、iDPC-STEM信噪比对比图

文章中还比较了TEM,iDPC-STEM和ABF-STEM,发现iDPC-STEM在保持高频生物结构细节的同时,在较低的频域得到了适度的改善,图像衬度得到了进一步的提高。研究结果表明,iDPC-STEM在未来的结构生物学研究中具有潜在的巨大的优势,如将iDPC-STEM技术应用于电子断层成像,由于可以实现低剂量高衬度成像,可以在低剂量下减少对样品的辐照损伤,获得更多倾斜角度的信息,同时结合depth-section技术,将实现xyz方向的高分辨率,大尺度成像。

中科院生物物理研究所孙飞研究员和赛默飞世尔科技公司Ivan Lazic为该论文的通讯作者,生物成像中心工程师李许静、正高级工程师黄小俊为共同第一作者。蛋白质科学研究平台生物成像中心的多位工程师季刚、王莉、牛彤欣等为该项成果贡献了力量,赛默飞世尔科技公司Maarten Wirix,邓雨辰,于凌波,吴东昌在数据分析和仪器调试方面给予了帮助。该工作得到了国家自然科学基金委、科技部重点研发计划、北京市科委等的资助。

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1 0 47847722000077

[来源:中国科学院生物物理研究所]

Nature子刊:孙飞/乔明强合作团队开发新型冷冻电镜支持膜技术

2021.12.21

赛默飞中国分析仪器事业部商务副总裁周晓斌将出席ACCSI2024高峰论坛

2024.04.12

即将播出-仪器追梦人第三期 《镜相中的烛光》——东北大学教授的四十载电镜人生

2024.03.06

2024.01.22

版权与免责声明:

① 凡本网注明"来源:仪器信息网"的所有作品,版权均属于仪器信息网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:仪器信息网"。违者本网将追究相关法律责任。

② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为默认仪器信息网有权转载。

![]() 谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

打赏失败了~

评论成功+4积分

评论成功,积分获取达到限制

![]() 投票成功~

投票成功~

投票失败了~