电镜#新能源 ; 邮箱:yanglz@instrument.com.cn; 微信:yanglizhe2011

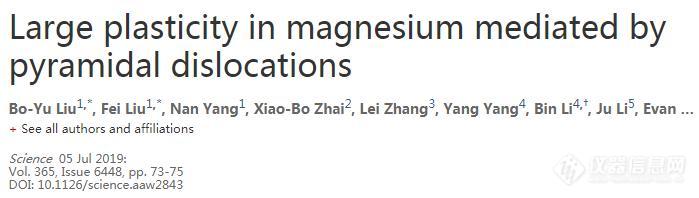

仪器信息网讯 北京时间7月5日凌晨,国际顶级期刊《Science》刊发西安交通大学单智伟教授团队最新研究成果:通过采用原位电镜纳米力学测试技术,表明塑性差并不是镁的固有属性,通过提高流变应力(如通过细化晶粒或提高应变速率)来促进位错形核和滑移,可能是行之有效的增塑方法。

成果刊发消息一出,便引起业界广泛的关注。西安交通大学官网关于此项成果报道的关注点击也已迅速破万。关于此次刊发成果,西安交通大学青年教师刘博宇博士为本论文的第一作者,博士研究生刘飞为共同第一作者,西安交通大学单智伟教授、澳大利亚莫纳什大学聂建峰教授和美国内华达大学李斌教授为共同通讯作者。参与该工作的科研工作者还包括西安交通大学张磊教授、博士研究生杨楠、西安科技大学翟啸波博士、美国麻省理工学院李巨教授、约翰霍普金斯大学马恩教授、内华达大学博士研究生杨洋。

西安交通大学青年教师刘博宇博士进行报告

7月13日,该刊发成果的第一作者刘博宇博士在成都“中国材料大会”的“透射电镜材料表征与评价”专场进行了题为《原位电镜技术在镁合金腐蚀防护和强韧化设计方面的应用与启发》的演讲报告,并讲解到了7月5日刊发《Science》文章中的系列研究过程。作为大会合作媒体,仪器信息编辑全程听取了报告,受益良多。以下,笔者将刘博宇博士现场演讲内容进行整理,以期为相关领域科研工作者带来启发。

单智伟教授与团队成员一起讨论实验结果(图自西安交大官网)

“原位透射电镜技术”之于“金属结构材料研发”

直观来看,金属结构材料的研发与应用,往往是宏观的,看得见的,以米为单位的等;而原位透射电镜的观察与测试则是微观的,纳米的,原子的。两者似乎两不相干,从微观到宏观相隔着“世界上最遥远的距离”。但是,实际并非如此,如果我们合理找到研究的领域,去找到关键研究的问题,原位电镜技术在金属结构材料研究中可以发挥到非常巨大的作用。

为什么研究镁?

作为最轻质的金属结构材料,镁在航空航天、汽车、高铁、电子产品和医疗等领域具有广阔的应用前景。然而,相比于传统的金属材料,镁的塑性较差,型材和零件的变形加工困难,工艺成本高。这严重制约了镁作为结构材料的广泛应用。

镁,是最轻质的金属结构材料,密度与塑料相近。优点包括可降解易回收、电磁屏蔽、生物相容性、高阻尼等。在航空航天、汽车、高铁、电子产品和医疗等领域具有广阔的应用前景。各个国家也是十分重视,我国《“十三五”国家科技创新规划》也更是将镁基材料列为国家重点发展对象。

镁如此重要,为什么没有得到大家更多的关注呢?刘博宇将制约镁应用的瓶颈比喻为“镁人病”,包括“皮肤病”之易腐蚀、“软骨病”之强度低、“脆骨病”之塑性差等,这些缺陷严重制约了镁作为结构材料的广泛应用。

原位电镜技术能做什么?能有什么启发?

一、原位电镜技术应用之镁/镁合金防腐蚀新技术:对材料表面改性的启发

镁易腐蚀的原因包括:自身属性(最活泼的结构金属材料)、原生氧化膜不致密等。所以人们在寻找一种致密、稳定、牢固的防腐蚀膜层。

在原位电镜研究过程中,有趣的发现了电子束活化CO2与MgO可以生成MgCO3。这就给与一个启发:如果活化CO2与Mg的表面MgO发生反应是否可以生成MgCO3的致密膜?按照这种设计理念,进行原位电镜实验,假设Mg十分活泼,放进电镜样品室马上可以在表面生成MgO,然后加以电子束,结果确实在Mg表面生成了致密的MgCO3。(此部分工作由王悦存博士开展)

那么生成的MgCO3致密膜是否防护有效?接下来进行了去离子水浸泡验证实验,发现电子束活化CO2处理过的表面更加耐腐蚀。同时,对已经腐蚀的表面进一步进行活化CO2反应处理,发现同样可以生成致密MgCO3。并表明该反应过程透射电镜电子束辐照不是关键,CO2的活化才是关键。

二、原位电镜技术应用之镁合金的强化/高塑性设计:对晶体结构设计的启发

在镁中,形变孪晶会在极低的应力下大量产生,导致低强度。解决的方案是“时效强化”,即引入析出相,像钉扎位错一样钉扎孪晶界,提高强度。但研究发现,镁合金的时效强化效果较弱。

借助原位电镜研究发现,镁中存在特殊的孪晶界,类似水波,逐波移动,这也导致了宏观的低强度。根据这一观察结果,设计了一系列不同形貌的析出相,选取含有不同形貌析出相的镁合金,进行原位透射电镜纳米力学测试。观察析出相对孪晶的阻碍作用,对比强化效果。最终表明,颗粒和棒状析出相对孪晶的抑制作用有限,片层和网状析出相对孪晶的抑制效果良好。(此部分工作主要由孙楠博士开展)

三、原位电镜技术应用之镁合金增强塑性

一般来讲,均匀的变形需要5个独立滑移系。而镁中易开动的<a>滑移仅提供4个独立滑移系,且均不能协调<c>沿方向的应变。理论讲,<c+a>位错滑移可提供5个独立滑移系,且可协调<c>轴应变。(如下图)

但关于<c+a>位错是否为有效的塑性载体,业界有不同的观点。主流观点认为,<c+a>位错不稳定,分解为不可动结构,不承载塑性。只能通过合金化提高塑性,加入某些特定元素,促进<c+a>位错交滑和增殖,抑制分解。同时也有一些声音,认为可以通过促进<c+a>位错形核和滑移来提高镁合金的塑性。

在此背景下,高塑性镁合金的设计思路变得明了:如果主流观点是正确的,便制造更多的<c+a>;否则,便放弃<c+a>,或稳固<c+a>。但更为本质的问题,是需要解释这些性质背后的机理,这便要选择合适的研究方法。

为什么选择原位电镜技术的研究方法?——首先要了解传统研究方法的局限性:测试样本大都为块体、多晶材料(位错及孪晶会干扰对<c+a>位错的分析);传统表征方法无法的到位错在三维空间的形态,导致争议性结果;无法原位观测位错行为,导致争议性结果;目前主要依赖计算机模拟,但模拟的结果与势函数、初始条件和模拟方法密切相关,可能与实施有偏差等。而结合这些局限性与实际需求,最终选择了原位电镜纳米力学测试技术。

实验设计要回答哪些问题?——沿<c>轴压缩,到底没有塑性?<c+a>位错能滑移吗?能贡献塑性吗?<c+a>位错究竟在哪(个滑移面上)?(此部分工作主要由刘飞博士开展)

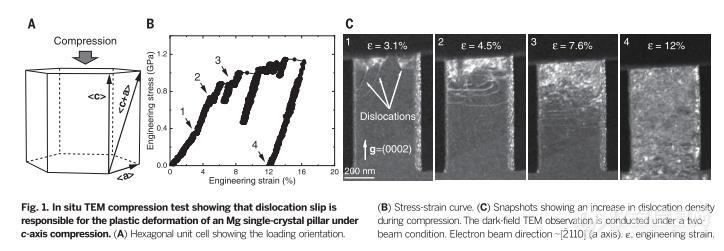

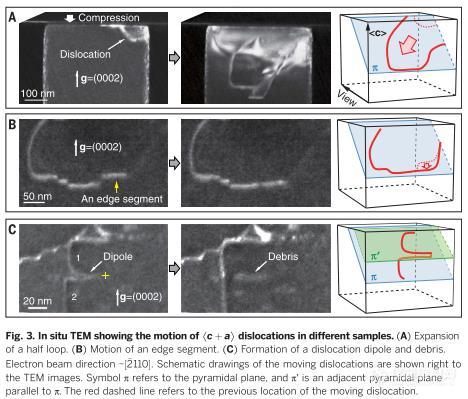

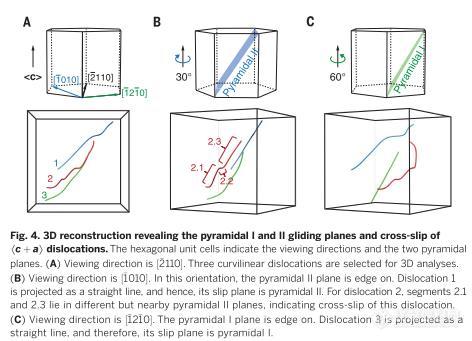

原位电镜纳米力学测试发现,镁不是天生就脆!镁有很大的沿<c>轴的塑性应变,位错应该功不可没。接着揭示了<c+a>位错的典型滑移行为,包括:半位错环长大、刃位错滑移(主流观点认为不可滑)、位错偶极子、位错反复滑移等。(如上图)同时三维重构研究发现,<c+a>位错既可以在锥面1上滑移,也可以在锥面2上滑移,还可以发生交滑移。(如下图)

小结

原位电镜技术在材料结构研究中,并不是遥不可及,可以为微观测试与宏观性能搭建桥梁,对许多科研工作带来启发。具体应用包括实时观测材料在受外界刺激下的响应(力、电、热、气氛及多场耦合)、揭示材料微观组织和缺陷演化与力学行为和腐蚀行为的内在联系、“破译”决定材料性能的关键“基因密码”等。

附:关于7月5日《Science》刊发文章

当前主流观点认为,塑性差是镁的本征属性,原因是镁中的锥面位错(一种晶体缺陷)会自发地分解为不可滑移的结构,无法协调塑性变形。因此,提高塑性需要通过添加某些特定的元素来调节锥面位错的行为。但也有一些学者持不同观点,认为锥面位错是有效的塑性变形载体,只要能促进锥面位错的形核和滑移,镁的塑性就可以提高。上述争议直接影响到下一代高塑性镁合金的设计思路和技术路线,因而成为一个急需解决的科学难题。然而,由于锥面位错的几何形态和结构非常复杂,很难通过实验来全面地解析。此前的研究通常以计算机模拟为主,相关观点和推论均缺乏有力的实验证据。

图1 亚微米尺寸镁的大塑性变形;图2 实验观测到的塑性变形是由锥面位错滑移主导的;

图3 原位电镜捕捉到单根锥面位错的滑移;图4 三维图像重构帮助解析锥面位错的形态及其滑移面

针对上述难题,西安交通大学单智伟教授团队采用原位电镜纳米力学测试技术来解决样品几何形变、微观结构演化以及力学曲线三者之间一一对应的难题;选取合适的加载方向来消除其它位错的干扰;采用梯度样品设计来解决捕捉和表征单根位错难的问题;运用三维图像重构技术来解决位错滑移面不易确定的难题;并通过对比力学曲线的方式澄清了电子束影响的问题。得益于这些有针对性的实验设计,研究团队以令人信服的结果,证明了最起码对亚微米尺度的纯镁而言,各种类型的锥面位错(刃、螺、混合型)不仅可以滑移,而且可以导致非常大的塑性变形。与块体材料相比,微纳米样品呈现出更高的屈服强度和流变应力。因此,研究团队推测高应力促进了锥面位错的形核和滑移,进而提高了测试样品的塑性。通过进一步深入分析,不仅确定了位错的滑移面,而且还清晰地观察到锥面位错的交滑移、位错偶极子的形成以及位错往复运动等此前尚未报道过的重要现象。

该研究为完善镁的塑性变形理论提供了重要的实验数据,并为高塑性镁合金的开发带来新的启发。

该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金委、111计划2.0、中国博士后科学基金、陕西省重点产业创新链、西安交大青年拔尖人才计划和基本科研业务费等项目的资助。(论文链接:https://science.sciencemag.org/content/365/6448/73)。

近年来,单智伟研究团队依托西安交通大学材料学院、金属材料强度国家重点实验室、西安交通大学微纳中心和陕西省镁基新材料工程研究中心,开展了一系列富有成效的基础研究、技术攻关和成果转化。2014年,发现了镁中不同于位错和孪晶的室温变形新机制,成果发表于《自然·通讯》,并荣获美国TMS学会镁分会年度最佳基础研究论文奖;系统研究了镁合金中析出相形貌对孪晶行为的影响,并进而发展了一种判断镁合金强塑性的简单判据,成果发表于《材料科学技术》(封面推荐,2018);发现通过活化二氧化碳,可以在室温下将镁表面的氧化层或腐蚀产物转变成一种致密的保护膜层,不仅可显著提升镁及其合金的抗腐蚀性和强韧性,而且大幅提高镁的抗氧化能力,从而发明了一种绿色、低成本镁合金涂层新技术,成果发表于《自然·通讯》(2018),并获得国家发明专利授权;针对原镁冶炼工艺落后、自动化程度低和环境污染严重的现状,提出并验证了原本需要在真空条件下进行的原镁冶炼可以在常压进行,并与华西能源公司联合攻关,开展了原镁常压生产的工业化装置的开发。针对原镁杂质元素种类多、含量高、波动大的痼疾,从原子机理出发,开发出全新的工艺流程,可在不显著增加成本的情况下,从料球直接生产出99.99%以上纯度的高纯镁,革新了此前领域内普遍认为皮江法(硅热还原法)不能直接生产高纯原镁的认知。上述成果的推广和应用,有望从整体上提升镁基产品质量和性能。

[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载

36项拟立项国家标准项目公开征求意见,涉及质谱、光谱、NGS、快检等仪器!

2024.06.03

超2500个自动监测站,山东实现省、市、县、乡四级环境自动监测网络全覆盖

2024.06.03

2024.05.31

2024.05.30

7月1日施行,火电行业建设项目温室气体排放环境影响评价技术指南(试行)发布

2024.05.29

CISILE2024自主创新金奖出炉!26项仪器产品荣获殊荣

2024.05.29

版权与免责声明:

① 凡本网注明"来源:仪器信息网"的所有作品,版权均属于仪器信息网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:仪器信息网"。违者本网将追究相关法律责任。

② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为默认仪器信息网有权转载。

![]() 谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

打赏失败了~

评论成功+4积分

评论成功,积分获取达到限制

![]() 投票成功~

投票成功~

投票失败了~