我思故我在

吴建平,生命学院2012级直博生,师从颜宁教授,从事蛋白质结构研究。主要研究方向是电压门控钙离子通道蛋白的结构与机理。第二十二届清华大学研究生“学术新秀”“学术新秀”获奖者。博士期间共发表SCI论文21篇,其中以第一作者身份在CNS(Cell、Nature、Science)期刊上共发表论文6篇。曾受邀在GRC、FASEB等国际会议上做报告,成果获得学术界同行的高度评价。其工作曾被评为“2016年中国高校十大科技进展”。

一身黑衣,健步如飞,这是吴建平给人的第一印象。低调而朴素的风格,瘦瘦的脸庞和炯炯的眼神,是他给我们最深的印象。在很多人求文章毕业而不得的时候,在博士期间吴建平就已经完成了《Cell》,《Nature》和《Science》一作的大满贯。今天,就让我们走进学术新秀吴建平。

我的科研路很炫(xin)酷(suan)

“我的科研路也不是一帆风顺。”吴建平如是说到。

作为一个在清华土生土长了九年的老学长,吴建平的学术道路始于2011年,那时大四的他在生命学院张淑萍老师那里做毕业设计。2012年以直博生的身份进入清华大学医学院颜宁教授实验室后,正式开始了他和通道蛋白的不解之缘。

一年级的时候,吴建平主要还是跟着师姐进行钠离子通道的结构研究,同时学习一些基本的实验操作与技能。早在2003年,钾离子通道蛋白结构的研究就获得了诺贝尔奖。到了2012年,钾离子通道结构生物学研究已经非常透彻,但钠离子通道由于本身的一些特殊性,非常复杂,它的结构解析就一直没有突破,他们希望在这个钠离子通道上取得一个大的进展。

在研究钠离子通道的结构研究期间,吴建平的师姐对他的影响很大。除了对实验操作的严格要求外,还有就是对实验的态度。在他们的实验工作还在进行的时候,国外一个研究组解析了一个细菌里面的钾离子通道蛋白的结构。“这个消息给我们带来了很大压力”,吴建平说道。但是师姐在这种情况下仍然坚持做下去,没有受这个影响,最后成功解析了另一个构象的蛋白结构。

“我觉得这个真的是令我很敬佩,就是坚持不懈的精神,对我触动非常大。之后我再遇到一些困难啊什么的,我觉得对我来说都不算什么。”

回想起这段经历,除了“磨刀不误砍柴工”——对基本实验操作的锻炼外,吴建平印象最深的就是对待科研的心态。

厚积薄发

谈起五年科研生活印象最深的,吴建平说其实是一个厚积薄发的过程。

“可能大家觉得施老师、颜老师实验室进去发一篇CNS感觉是习以为常的事情,大家都觉得也没什么了不起的,其实也不完全这样。有的同学很长时间都没有文章,也有同学甚至刚来第一年就能发CNS,所以并不是所有人都是一帆风顺的。”吴建平说道。

对于他自己,他觉得是一个厚积薄发的过程。前两年相对不太顺利,到了第三年才开始有所起色,但回头来看,吴建平表示其实这本身就是个积累的过程。虽然在这几年里没有文章,但是这个积累过程中也收获了很多,为后期成果做了很大的铺垫。

在这几年里,吴建平也并没有局限于自己的课题。2013年左右,冷冻电镜技术的横空出世给结构生物学领域带来了极大的震撼。而吴建平抓住了这个时机开始了冷冻电镜技术的学习,让他成为实验室里最早懂得这门技术的几个人之一,同时也为他将来的课题进展打下了坚实的基础。

谈及用在做实验和学习冷冻电镜的技术的时间分配上吴建平说:“一半一半吧。”

“清华的学生都很努力,有这么好的条件,没有理由不努力。”

意外之喜,情理之中

在参与了钠离子通道蛋白的相关工作以后,吴建平跟随邓东师兄进行了葡萄糖转运蛋白GLUT的相关研究。这是一个号称五十年没能解决的科学问题。葡萄糖转运蛋白的结构解析从上个世纪就已经开始,一直悬而未决。

在之前的工作基础上,他们进行了几个氨基酸的点突变,并且为了得到状态更稳定的蛋白,所有的实验操作都在冰上进行。同时组内成员分工合作,只花了短短六个月就解决了这个难题。

这个结果看似是意外之喜,但其实是情理之中。“因为我们花了大量的时间在实验设计上。”吴建平说。蛋白有492个氨基酸,每个位置有19种突变可能性,如果无目标机械性的筛选,那有9348种可能性!但是他们巧妙的选取了几个与疾病相关的氨基酸进行突变,终于让蛋白质变得“安静”下来,从而有利于结晶。

“学会团队合作一样很重要。”回忆起当年的情景时吴建平说,“除了和自己实验室里的成员合作,能在国际上找到合作的实验室同样很重要。”

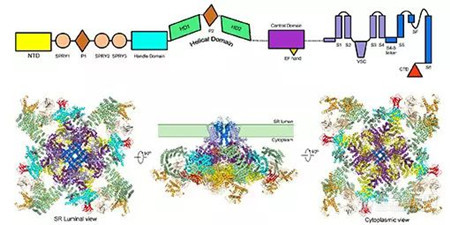

Ryr1是目前已知的最大的通道蛋白,它的结构解析一样是困扰国内外科学家已久的难题。晶体学的方法显然不适用于这个课题,冷冻电镜横空出世以后,颜宁教授和吴建平想试试这个方法来解决问题。

但那时实验室还刚刚进入冷冻电镜的领域,很多工作无法开展,于是他们和英国剑桥的MRC展开了合作,最终成功解析了Ryr1的结构。

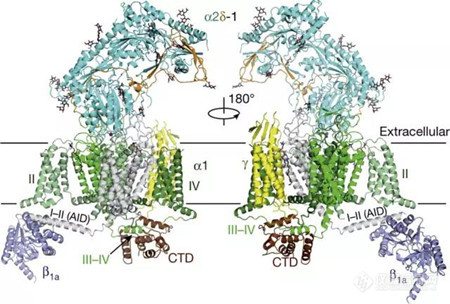

后来当吴建平和其它同学组成的小组进行Cav 1.1通道蛋白研究的时候,他同样奇思妙想,采用了一种新的纯化方法,让蛋白的纯度和浓度都能达到前人的三倍,并且时间也缩短到只需要一天。每一篇文章背后,都有无数这样默默的努力。

RyR1单体结构域解析以及四聚体的三维电镜结构

从4.2埃到3.6埃

在成功解析了GLUT、Ryr1以及Cav 1.1的结构之后,吴建平已经变成了大多数人眼中的“人生赢家”。但是他并没有满足于此,而是通过更多的努力,精益求精。

“当时Cav1.1的分辨率达到了4.2埃,还不够好,我们希望能够进一步提高分辨率,达到原子或近原子水平。”吴建平说道。

分辨率的提升在结构生物学领域一向是个难题。更高的分辨率意味着更多的细节,能将机理阐释的更为清晰。“就像你从五十米外和五米外看一个馒头,看到的细节肯定不一样。”吴建平举了一个施一公老师常用的例子。

为了提高零点几个埃的分辨率,吴建平带领他的小组重现开始了样品制备、数据收集与处理,其中用冷冻电镜收集数据要求24小时不间断工作,而数据处理的过程工作量也极大。

“我曾经也想过,也许这个蛋白的分辨率只能到4.2埃,做不下去了。”吴建平笑着说,“有点打退堂鼓。但是后来仔细想了想,我只是在后面的步骤做优化,前面最开始的步骤没有。”于是吴建平从头开始,放弃掉以前所收集的数据,重新制备样品、收集数据、解析结构。

“但是当最终分辨率达到3.6埃的时候,觉得一切都值了,把文章投出去的那一刻是最开心的时刻。”吴建平笑着说。

Cav1.1近原子分辨率整体三维结构示意图

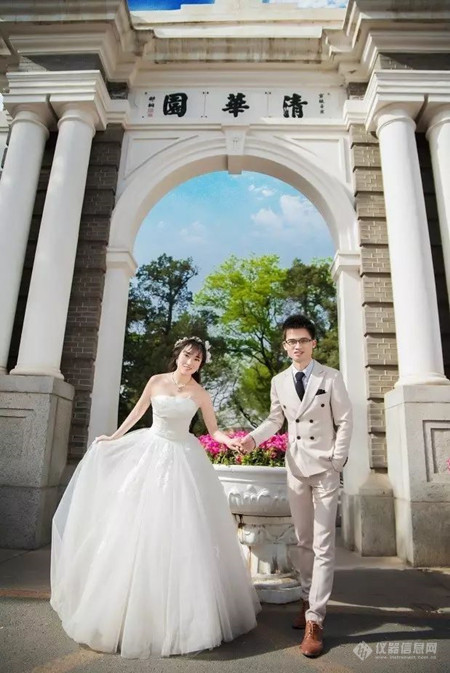

Cav1.1和RyR1终于couple在一起了

除了科研成果,吴建平还在这几年里收获了至深的爱人闫浈,并于去年步入了婚姻的殿堂。谈起这段经历,吴建平笑着说“近水楼台先得月”。吴建平主攻Cav 1.1,而他参与闫浈的课题Ryr1的时候两人也还不是情侣。那时的吴建平还没有什么突出的科研成果,但是两个人一直相互鼓励,一起熬夜,一起写文章,填补了这个领域几十年来的空白。最终科研感情两不误。他们结婚的时候,颜宁教授在朋友圈给他们送上了特别的祝福:“Cav1.1和RyR1终于couple在一起了!”

吴建平妻子研究的蛋白叫RyR1,吴建平主攻的对象是Cav1.1。这两个蛋白之间的相互作用是肌肉兴奋收缩信号传递通路中的关键一环。在不懈的努力下,他们成功地解析了这两个蛋白的高分辨率三维结构。他们的成果合在一起填补了该领域十几年的空白,为深入理解骨骼肌收缩这一生理过程提供了重要的结构基础。

两年一起合作课题的日子是吴建平最大的享受:数不清的通宵收数据,睡眼惺忪,但是看着一幅幅电镜照片和满屏的蛋白颗粒,他们又无比兴奋;处理数据时,每一次分辨率的提升都让我们激动万分;为了准备论文,他们曾连续两周每天奋战到深夜,常常从实验室走出时,才发现天已破晓,短暂的休息之后,他们便又投入新一天的战斗。点点滴滴中虽然充满了艰辛与疲惫,他们一起合作发表了数篇论文,包括一篇Nature和一篇Science。

“我想,最浪漫的事便是看到我们的名字出现在一起,而论文中的每一个单词便是我们写给彼此的最美的情诗。”吴建平说。

感谢恩师

谈及他的导师颜宁教授,吴建平难掩感激和敬佩之情。“和颜老师的关系又像师生,又像朋友。”吴建平说道。

写文章、改文章以及回复编辑问题的时候,颜宁教授经常工作到第二天清晨五六点钟。颜宁教授对科学的认真、执着,以及雷厉风行的风格,都深深的打动了吴建平。除此之外,颜宁教授对细节的要求也让吴建平印象深刻。在颜宁教授刚回到国内的时候,有个实验就因为所买的试剂质量问题没能做出来,以至于被其他的研究团队抢先发表。

“除了你自己的操作以外,你用的哪个试剂、哪一批,都要注意。”吴建平说道。正是这种近乎于强迫症般对细节的执着,才造就了他们在科研上的硕果累累。

希望能在清华当教授

聊起为什么选择生物这个专业,吴建平笑着说:“因为21世纪是生物的世纪。”

本科的时候,吴建平所想的只是好好学习,把成绩搞上去,对科研并没有什么太深的概念。但是几年下来,在与科研相处的过程中,吴建平对科研的热爱越来越深,也逐渐有了自己的感触。

对他来说,既然选择了这一行,就一定要把它做好。

慢慢的,吴建平对从事生物学的研究心态也发生率慢慢的转变。随着自信心与经验的积累,他渐渐发现科研没有想象中的难,相反变得非常有意思。他爱上了科研。

因为这份热爱,在路人眼中辛苦枯燥的工作对他而言也渐渐变得充实而有趣。

“我希望未来清华能有两个吴建平教授。”

(计算机系有个教授也叫吴建平,同学们都开玩笑说:“哇,你一考上清华就当教授了。”)

后记:

“21世纪是生物的世纪。”有人爱把这句话当玩笑,但吴建平却投入其中,为科研贡献了自己的力量。攀登的道路永远不是一帆风顺的,只要你爱科研,只要你肯下工夫,不论是厚积薄发还是年少成名,又或大气完成,科研的舞台上永远有你一席之地。

[来源:清华大学小研在线]

版权与免责声明:

① 凡本网注明"来源:仪器信息网"的所有作品,版权均属于仪器信息网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:仪器信息网"。违者本网将追究相关法律责任。

② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为默认仪器信息网有权转载。

![]() 谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

打赏失败了~

评论成功+4积分

评论成功,积分获取达到限制

![]() 投票成功~

投票成功~

投票失败了~