苏州纳米所可穿戴汗液传感器研究获进展

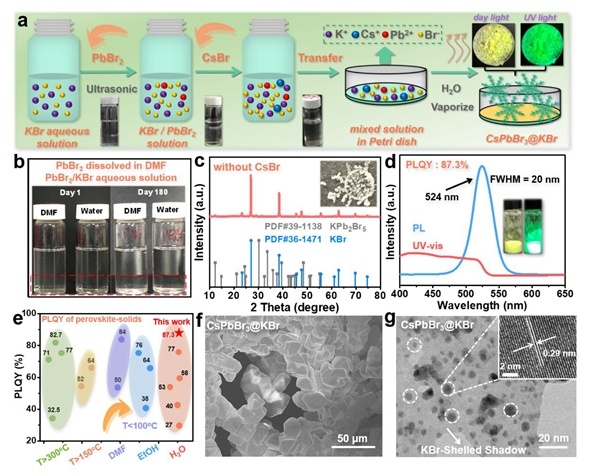

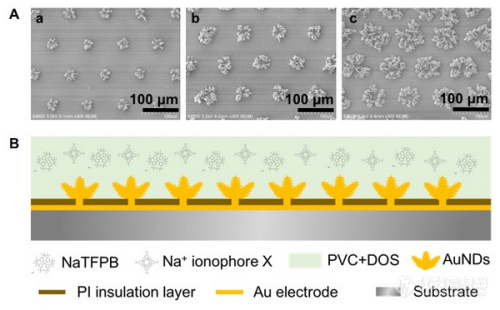

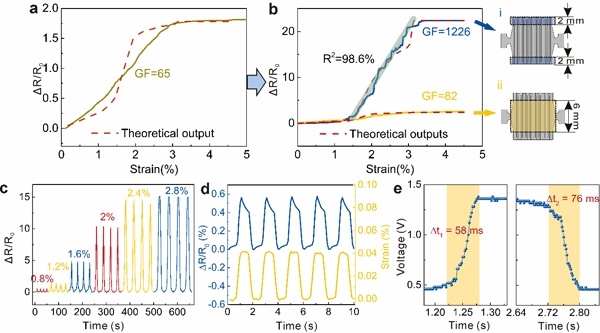

p 人体汗液中富含大量潜在的与健康和疾病相关的标志物,相比较常规的血液和尿液检测,其具有非侵入(Non-invasive)和实时连续监测等优势,因此可穿戴汗液传感器的研究成为可穿戴健康电子设备领域发展的重点之一。微型化、集成化的全固态离子选择性电极和全固态参比电极,是检测汗液中电解质离子浓度的核心传感技术。然而,现有的大部分固态离子传感器多采用导电聚合物作为离子/电子的传导层材料,存在稳定性差、干扰因素多、使用寿命短等缺点,限制了其在可穿戴汗液检测领域的应用。/pp 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所张珽研究团队前期研发了可用于皮肤水分检测的柔性可穿戴离子型湿度传感器(Advanced Science, 2017, 1600404,1-7, Back Cover)。进而,针对微型化全固态离子传感器和全固态参比电极稳定性等关键科学技术问题,研究团队结合MEMS微纳加工技术设计制备了具有微孔阵列为模板的电极芯片,采用一步电沉积法制备了大比表面积且可调控的三维金纳米结构离子/电子传导阵列电极,相比较基于碳纳米管、石墨烯、多孔碳等材料的离子/电子传导层,其具有制备简单,重复性好等优势。通过该电极芯片构建的全固态离子选择性电极具有稳定的电位响应灵敏度(56.58 ± 1.02mV/decade)、快速的响应时间( 10s)和宽线性范围(10-6~10-1mol/L),传感器的电位漂移和水层干扰影响减小。通过优化参比电极聚合物膜和盐的组分,在传感器芯片上集成了基于聚合物/氯化钾的全固态参比电极,获得的微型化参比电极芯片具有平衡时间短,对不同种类和不同离子强度电解质干扰响应小,对光不敏感,在pH3~10范围内响应稳定,具有长期稳定性等优势。同时,研究团队创新性地设计了具有汗液采集、转运和排出结构的可穿戴“导汗带”汗液传感设备,将传感器芯片与汗液导汗带集成封装,可舒适便捷地佩戴与人体额头区域,可对人体运动过程中电解质离子进行实时连续地分析监测,对人们健身运动过程中脱水情况的监测,尤其是对运动员、抢险急救人员、军人在执行高强度任务过程中的生理健康状况具有预警和指导意义。相关研究成果发表在Analytical Chemistry上。/pp 该工作得到了国家自然科学基金、江苏省杰出青年基金和中国博士后科学基金资助项目等的资助。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/a3540c68-c53b-4d5a-adbc-c9bcb6f769d5.jpg" title="W020170927538680564180.jpg"//pp 图1.(A)电沉积制备不同比表面积的三维金纳米结构固体接触传导阵列电极 (B)全固态离子选择性阵列电极构建的结构示意图。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/ddaec8b7-2e9f-437b-a335-33e17dfa67e2.jpg" title="W020170927538758629536.jpg"//pp 图2.(A)、(B)和(C)为可穿戴“导汗带”汗液传感器设备的照片和示意图 (D)汗液传感器芯片在穿戴前和穿戴后对不同浓度标准Na+溶液的校准曲线 (E)为汗液传感器在人体上运动过程中实时连续监测汗液中Na+浓度变化的曲线图。/p