Nature Communications:纳米红外研究无机纳米颗粒-聚合物复合材料界面效应

布鲁克纳米表面事业部 魏琳琳 博士

英文题目:Nature Communications: Unraveling bilayer interfacial features and their effects in polar polymer nanocomposites

摘要

以聚合物为基体,无机纳米粒子为填料的聚合物纳米复合材料具有优异的力学、电学和热学性能。纳米颗粒和聚合物之间的界面效应通常被认为是实现这些性能增强的关键因素。然而,如何理解界面效应以及界面微区的结构与性能是聚合物纳米复合材料领域长期面临的基础性难题。

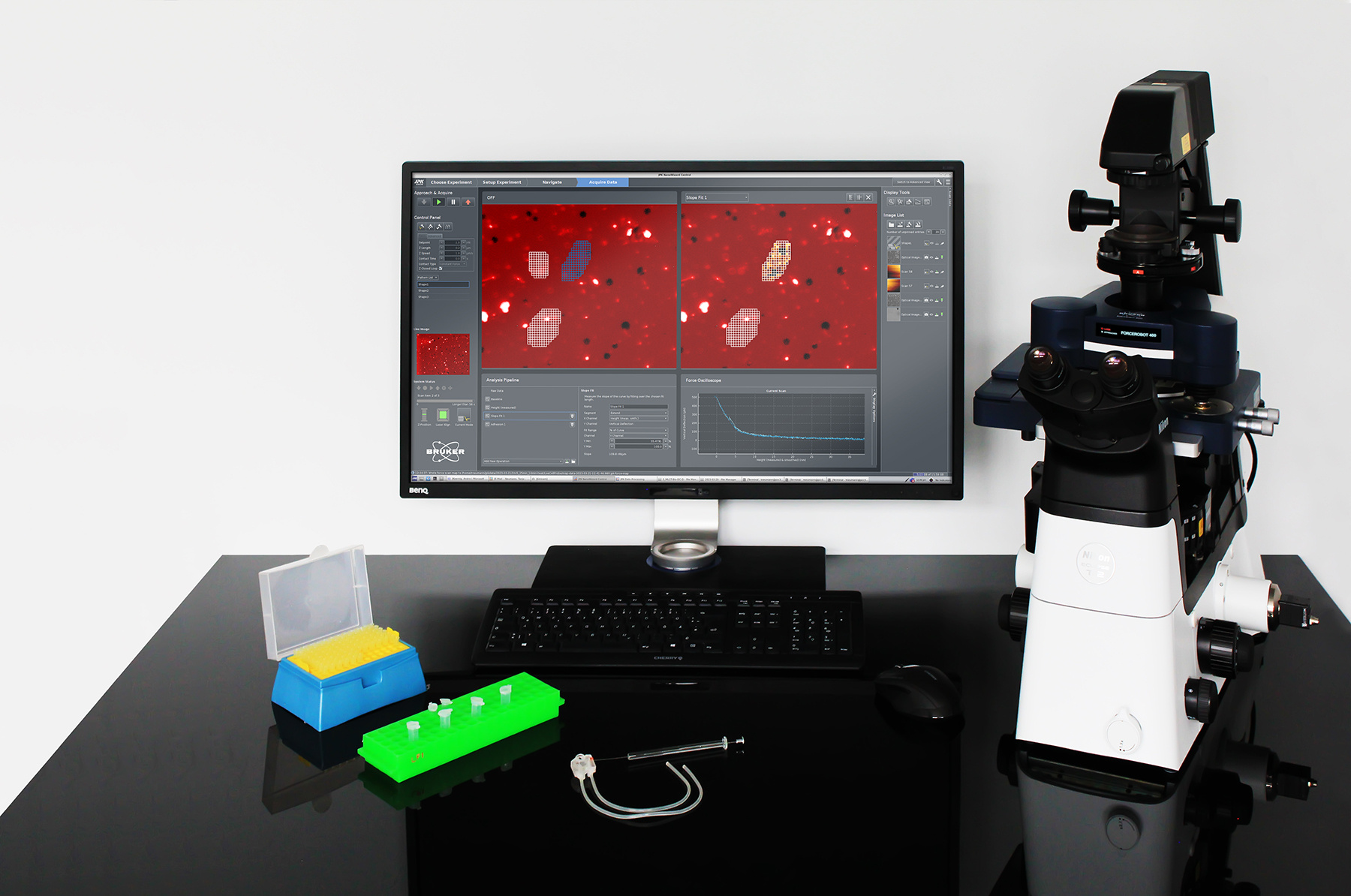

近期,来自武汉理工大学、清华大学、伍伦贡大学等学校的科学家们将Bruker的光热诱导纳米红外技术与其他先进技术相结合,直接探索纳米颗粒-聚合物纳米级界面区域。研究发现无机纳米颗粒与聚合物基体的界面存在强极性构型的“双界面层”结构,包括10纳米厚的内层和大于100纳米的外层界面。分子动力学及相场模拟结果表明纳米颗粒表面电势以及颗粒间距的协同作用是形成界面极性构型的关键作用机制。这项研究的结果有助于阐明界面处的相互作用机制,并为制备纳米复合材料以获得最佳性能提供有价值的见解。

利用无机纳米粒子/聚合物复合材料的高极性“双界面层”行为,科学家们在具有超低无机填料含量的纳米复合材料中获得了显著增强的介电及压电性能。相关研究成果以Unraveling bilayer interfacial features and their effects in polar polymer nanocomposites为题,发表在Nature Communications上。

实验内容

实验选择典型的铁电聚合物PVDF作为基体,填充TiO2纳米颗粒。其中PVDF膜层的厚度低于纳米颗粒的直径,使TiO2能够暴露在膜层表面(图1 a)。图1b,c 样品表面和横截面的SEM图像显示颗粒表面存在约10nm的包裹层。HADDF和碳成像图(图1d,f)进一步表明10nm的结合层富含碳元素,为有机碳链键合在纳米颗粒表面。采用布鲁克nanoIR3纳米红外系统进一步研究了界面区域的化学结构(图1 e f)。采用PVDF极性构象的波数(866cm-1)和非极性构象的吸收波数(766cm-1)进行红外成像,分别对应图1f中图和右图。红外成像图显示纳米颗粒周围存在100nm以上强极性构象区域。压电力显微镜(PFM)采集平行于膜平面和垂直于膜平面的L-PFM图像及面外V-PFM图像,结果显示颗粒的L-PFM呈现一半亮一半暗的结构,V-PFM呈现全亮的结构。表明纳米颗粒/聚合物的内层界面区域内偶极子的极化方向垂直于纳米颗粒表面。综合以上的观测结果,作者揭示了无机纳米颗粒与聚合物基体的界面存在强极性构型的“双界面层”结构, 由10nm的极性偶极子内层界面的和100nm强极性构象的外层界面组成。

图1 直接观测无机纳米颗粒与聚合物基体的“双界面层”结构

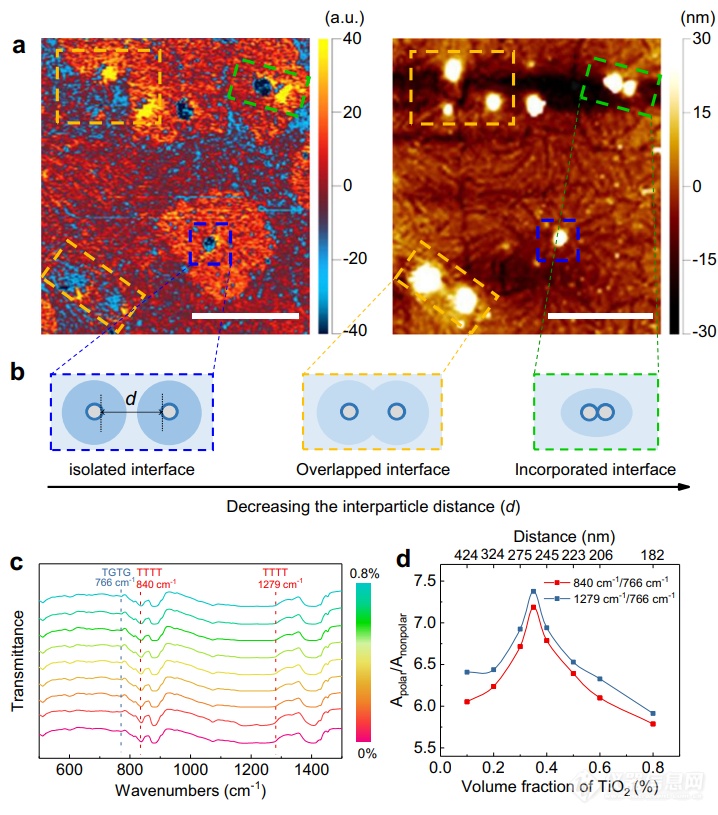

作者采用nanoIR3纳米红外系统进一步研究了纳米颗粒的间距对界面效应的影响(图2)。距离较远的纳米颗粒会形成强极性构象结构界面(图2 b左图);距离相对较近的纳米颗粒,其界面区域相互重叠,将抑制极性构象的形成(图2 b中图);纳米颗粒相互连接时,界面区域也倾向于相互合并(图2 b右图)。FTIR检测不同TiO2纳米颗粒含量的宏观材料中极性构象的比例(840 cm−1/766 cm−1及 1279 cm−1/766 cm−1峰强比),TiO2纳米颗粒含量0.35%时极性构象最多,继续增加纳米颗粒含量,由于纳米颗粒间距变小,界面区域相互重叠使极性构象含量降低。分子动力学及相场模拟表明极性构象界面的形成取决于纳米颗粒表面电势以及颗粒间距的协同作用。

图2 纳米颗粒/聚合物复合材料界面极性区域

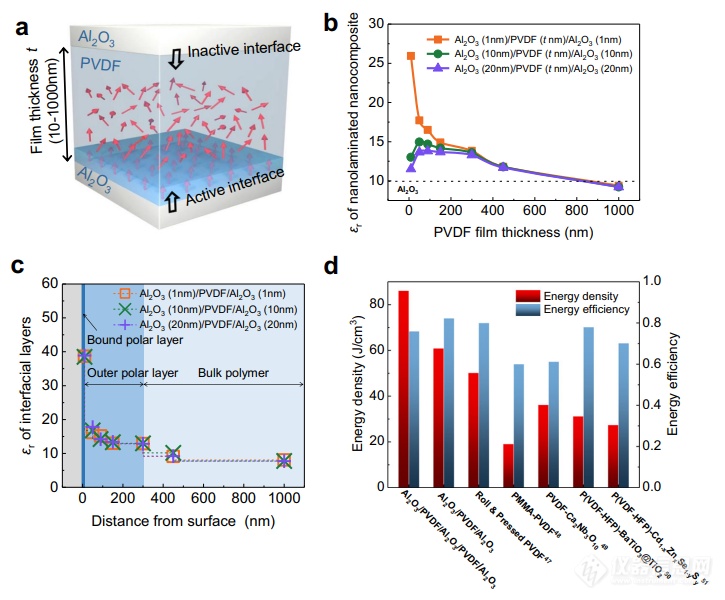

采用纳米叠层设计(Al2O3/PVDF/ Al2O3)表征单一界面层的贡献。纳米叠层纳米复合材料的介电常数εr与PVDF的膜厚具有很大的相关性,并随着PVDF膜厚的减小而增加。由于界面极性层的影响,纳米叠层纳米复合材料显示出比Al2O3(εr~9.8)和PVDF(εr~7.8)更高的εr。而Al2O3 (15 nm)/PVDF (10 nm)/Al2O3 (15 nm)/PVDF (10 nm)/Al2O3 (15 nm),包含两层内层界面层结构,表现出86 J/cm3的超高介电能量密度,远高于文献报道的纳米复合材料的介电能量密度。同时具有76%的能量效率,与大多数介电聚合物或纳米复合材料相当。

图3 内层界面层增强复合材料介电性能

总结

借助于布鲁克纳米红外系统,直接观测到纳米颗粒-聚合物复合材料的极性界面构象,并研究了颗粒间距对极性构象的影响。结合其他科学工具的结果,本文的工作促进了对聚合物纳米复合材料中界面基础科学问题的理解,可为高性能极性聚合物复合材料的设计与开发提供指导,并推动介电储能、电卡制冷、柔性压电传感等高新前沿技术领域的发展。

本文相关链接:

Unraveling bilayer interfacial features and their effects in polar polymer nanocomposites [J] Nature Communications volume 14, Article number: 5707 (2023)

https://www.nature.com/articles/s41467-023-41479-0

[来源:布鲁克纳米表面仪器部(Bruker Nano Surfaces)]

布鲁克纳米表面与量测部门邀请您参加SEMICON CHINA 2024

2024.03.12

Nature Communications:AFM-IR研究铁电纳米晶极化所罗门环结构

2023.09.19

2023.09.13

Advanced Science: 基于高通量方法获取类金刚石耐磨性能的非晶合金

2023.09.01

版权与免责声明:

① 凡本网注明"来源:仪器信息网"的所有作品,版权均属于仪器信息网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:仪器信息网"。违者本网将追究相关法律责任。

② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为默认仪器信息网有权转载。

![]() 谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

打赏失败了~

评论成功+4积分

评论成功,积分获取达到限制

![]() 投票成功~

投票成功~

投票失败了~