fighting!!!

光能易获取、能量充足,是公认的未来人类最安全、最绿色、和最理想的替代能源之一。天然光合作用可以直接利用光能固定空气中的CO2合成有机物,但光合作用的效率较低(通常低于1%)。近年来发展的半导体材料-微生物人工杂合体系,同时结合了高效捕获光能的半导体材料和高特异性催化的微生物细胞,已经成功实现:(1)使不能利用光能的微生物能利用光能(从不能到能);(2)提高天然光合作用效率(从低效到高效)。但目前,材料吸收光能产生的电子,仅有小部分被微生物细胞利用,因此杂合体系光能到化学能的转化,还远未发挥其潜在优势,其根本原因是材料-微生物界面能量和物质传递和转化机制不清、效率低。

北京时间12月23日,南方科技大学机械与能源工程系陈熹翰课题组与中国科学院深圳先进技术研究院合成所材料合成生物学研究中心高翔课题组在ACS Energy Letters合作发表题为 “Ultrafast electron transfer in Au–Cyanobacteria Hybrid for Solar to Chemical Production” 的文章。

该工作构建了金纳米颗粒-蓝细菌杂合体,将光能驱动CO2合成化学品的效率提高14%。通过瞬态吸收光谱直接观察到金纳米颗粒(Au)吸收光能产生的电子,可以直接被蓝细菌细胞快速吸收。为解析电子在材料-微生物界面传递机制提供基础。

南方科技大学博士生胡秋实、深圳先进技术研究院研究助理胡海涛、博士后崔蕾为文章的共同第一作者。南方科技大学陈熹翰副教授和深圳先进技术研究院高翔副研究员为文章共同通讯作者。

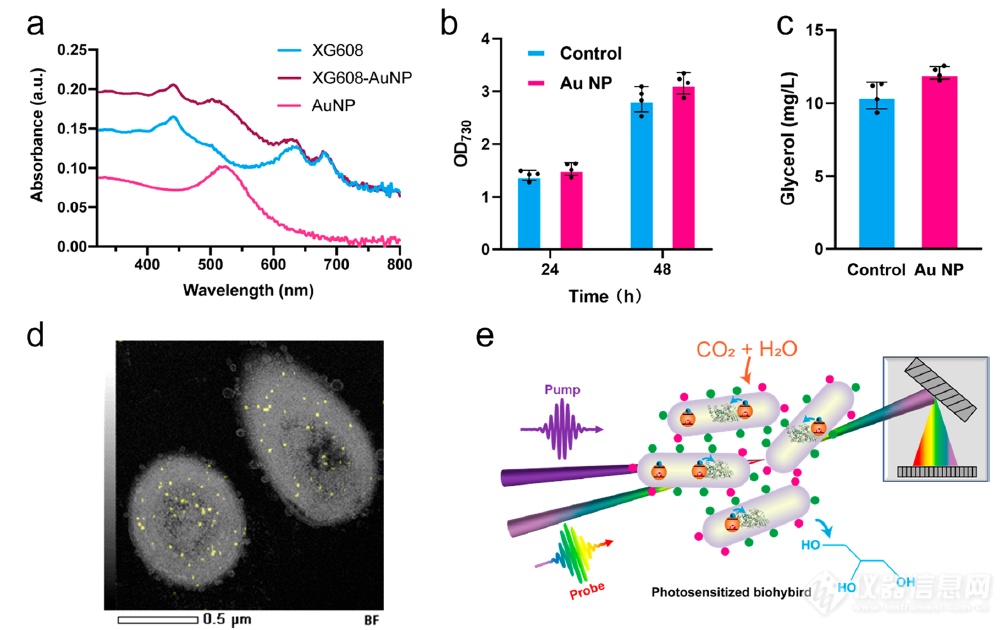

作者首先在蓝细菌中构建了甘油的合成通路,该途径以卡尔文循环(CBB)中间代谢物磷酸二羟丙酮(DHAP)为底物,消耗一分子的还原力合成甘油,该工程菌命名为XG608。在光照条件下,成功将CO2固定并转化为甘油。在此基础上,作者向培养体系中添加金纳米颗粒,利用共培养构建了金纳米颗粒-蓝细菌的杂合体,通过吸收光谱分析,观察到杂合体中同时具有金纳米颗粒和蓝细菌的特征吸收峰。此外,金纳米颗粒在525 nm附近吸收较强,与蓝细菌的吸收光谱性能互补,可以潜在提高杂合体的光能捕获效率。通过测试,在光照的条件下,与纯蓝细菌体系相比,杂合体生物量增长了10%,甘油产量增长了14.6%。进一步通过扫描透射电子显微镜 (STEM) 结合能谱(EDS) 分析,发现金纳米颗粒分布在蓝细菌细胞内,有利于材料光生电子向微生物细胞的传递。

图1. 金纳米颗粒-蓝细菌杂合体提高光能驱动CO2固定合成甘油的效率

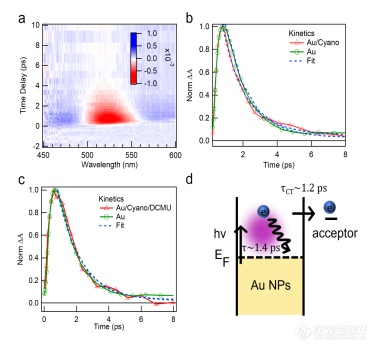

随后作者对杂合体展开了原位瞬态光谱学分析(TA),当金纳米颗粒与工程菌XG608结合时,在2 ps内观察到更快的动力学衰减,而在4 ps后动力学衰减变慢,表明金纳米颗粒吸收光能产生的电子可以快速的被工程菌吸收。进一步研究发现,当加入光系统II抑制剂DCMU后,这种衰减特征消失(光系统II功能缺失突变体中也观察到相同结果)。有意思的是,金纳米颗粒电荷转移似乎只在活细胞中可行,黑暗条件,金纳米颗粒TA动力学特征不变,电荷转移过程停止。作者推测,只有活细胞才能作为电子受体来接收光激发的电子。

图2. 金纳米颗粒-蓝细菌杂合体原位瞬态吸收光谱分析

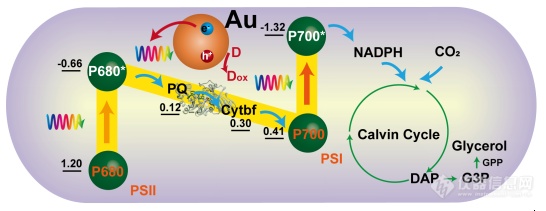

基于以上的研究,作者提出光激发金纳米颗粒提供了额外电子被光合电子传递链上潜在电子受体接收,进入光合电子传递链,提高光能利用效率,进而提高光能驱动CO2固定合成化学品的效率。

图3.金纳米颗粒-蓝细菌杂合体界面电子传递

该研究得到了科技部合成生物学重点研发计划、国自然重点项目和面上项目、深圳市基础研究专项重点项目和深圳合成生物学创新研究院的经费支持。

[来源:中科院深圳先进院]

2030年全球在线紫外-可见光谱市场预计达18.8亿美元,在线测量推动紫外市场发展

2022.11.21

2022.11.29

2022.11.30

大连化物所利用高灵敏瞬态吸收光谱揭示准二维钙钛矿载流子本征动力学方面取得新进展

2024.03.11

版权与免责声明:

① 凡本网注明"来源:仪器信息网"的所有作品,版权均属于仪器信息网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:仪器信息网"。违者本网将追究相关法律责任。

② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为默认仪器信息网有权转载。

![]() 谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

打赏失败了~

评论成功+4积分

评论成功,积分获取达到限制

![]() 投票成功~

投票成功~

投票失败了~