Once and for all

生物分子的活性功能是通过分子之间的相互作用来实现的,研究生物分子间的相互作用,可以从分子水平上了解生命现象,从而阐明生命活动的机理,发现生命的本质。大分子相互作用仪作为研究分子间相互作用的重要研究工具,在生命科学、临床医学、环境检测和药物筛选等研究中发挥了巨大作用。近年来,研究分子间相互作用的技术层出不穷,然而每一种技术都存在应用价值和局限性。小编将主流的技术流派进行汇总,以飨读者。

非标记技术在分子间相互作用研究中扮演着越来越多的角色。顾名思义,非标记技术不需要通过标记荧光基团、抗体、探针等外在分子,而是通过检测物理性质(如质量、折光率、频率、分子尺寸、能量等)在分子间相互作用过程中的变化来定性定量地研究分子间相互作用。因此,非标记技术能够有效避免了荧光干扰、特异性等问题,被广泛应用于蛋白质、核酸、多肽以及小分子化合物等生物分子间相互作用的研究。

目前,主流的非标记技术主要包括表面等离子共振技术和生物膜干涉技术。

表面等离子共振技术

提到非标记分子间相互作用检测技术,熟悉的人们首先会联想到SPR技术即表面等离子共振(Surface Plasmon Resonance, SPR)技术。它是一种光学物理传感技术,其工作原理为当一束P偏振光以一定的角度范围内入射到棱镜端面,棱镜与金属薄膜(Au或Ag)的界面将产生表面等离子波。当入射光波的传播常数与表面等离子波的传播常数相匹配时,引起金属膜内自由电子产生共振,即表面等离子体共振。

首先在芯片表面固定一层生物分子识别膜,然后将待测样品流过芯片表面,若样品中有能够与芯片表面的生物分子识别膜相互作用的分子,会引起金膜表面折射率变化,最终导致SPR角变化,通过设备监测SPR的角度变化,获得被分析物的浓度、亲和力、动力学常数和特异性等重要参数。SPR技术具有免标记、实时检测、所需样本量少、无需对样本进行复杂处理等优势,已广泛用来研究蛋白质、核酸、多肽、小分子化合物等生物分子的相互作用。

1990年,瑞典Pharmacia公司与乌普萨拉大学的研究人员共同发明了全球第一台基于SPR技术的Biacore仪器,使人类第一次利用仪器就能对不同分子间的相互作用进行自动化检测。1996年,Biacore从Pharmacia公司剥离并独立运营,并于2006年被GE收购,成为GE医疗生命科学大家庭中的一员。2020年,丹纳赫集团正式完成对GE生命科学的收购,并更名为Cytiva(思拓凡)。

自1990年至今,Biacore经历了30多年的发展,已成为分子互作的“金标准”和基础科研及药物开发的工具,先后推出了一系列的产品型号,从最初的Biacore 1000,到Biacore T系列,X系列以及最新的8K系列等。

Biacore 8K/8K+生物分子互相作用分析系统 (点击查看)

近年来,国内基于SPR技术研发的大分子相互作用仪在研发和商业化方面也取得了突破性进展,比如北京英柏生物科技有限公司利用SPR原理自主研发的MI-S200仪器,凭借其优异的性能和技术参数荣获2019年度中国分析测试协会科学技术奖BCEIA金奖。

Inter-Bio 英柏表面 等离子共振检测仪MI-S200 (点击查看)

2019年,华中科技大学刘钢教授团队自主研发出一种新型纳米等离子光学传感器芯片,该芯片不需要光学耦合器件配合激发且具有更高的共振模式品质,借助这种传感器芯片后仅用常规的普通设备如光学显微镜和酶标仪等就能完成病毒表面蛋白和抗体之间结合过程的定量分析测定。

生物膜干涉技术

生物膜干涉(Bio-Layer Interferometry, BLI)又称生物层干涉,是一种通过检测干涉光谱的位移变化来检测传感器表面反应的技术。其工作原理为当一束可见光从光谱仪射出后,在传感器末端的光学膜层的两个界面会形成两束反射光谱,并形成一束干涉光谱。任何由分子结合或解离而形成的膜层厚度和密度变化,均能够通过干涉光谱的位移值而体现,并通过这个位移值做出实时的反应监测图谱。

检测图谱示意图(图源赛多利斯官网)

通过对分子结合过程的实时监测,系统会测定结合常数(ka)和解离常数(kd)以及起始结合速率,并通过拟合计算分析得到亲和力(KD)等重要数据。BLI技术具有实时分析、免标记、更高通量等优势,被广泛应用于蛋白结构靶点分析、药物研发与筛选及天然产物分析等生命科学研究领域。

2020年底,BLI技术被正式收录于《美国2021版药典》1108章,这也表明BLI技术将作为药物检测标准规范,延展至更多的应用场景,推动科研和医疗健康行业的进步。

ForteBio率先将BLI技术商业化, Octet分子互作分析系统凭借其高通量和简单易用的优点迅速获得了广大药物研发企业和科研工作者的青睐。后来,几经收购,目前Octet系列产品归属于赛多利斯公司,其最新产品Octet R系列,可提供2、4或8通道模式,满足不同科研需求,另外也可以升级成16或96通道,适用于工业应用。

随着科学技术发展,基于上述两种技术原理又衍生出一系列新技术,比如光栅耦合干涉技术、局域表面等离子体共振技术和新一代生物膜干涉检测技术等。近年来,基于这些新技术原理开发的仪器纷纷崭露头角,或能成为市场“黑马”。

光栅耦合干涉技术

光栅耦合干涉技术(Grating-Coupled Interferometry, GCI)由Creoptix AG(瑞士)开发。与传统的SPR技术相比,GCI技术巧妙的利用波导技术的原理,Creoptix WAVE产生的消逝波(evanescent field)仅在芯片表面与样品溶液接触,并且延长了其与样品相互作用的长度,以确保更低的信噪比(<0.015pg/mm2)。凭借WAVE的低检测限,可轻松获取无标记互作分子高精度的动力学速率,亲和常数及浓度数据。即使检测丰度较低的样品,仍可确保数据不失真。

局域表面等离子体共振

局域表面等离子体共振(Localized Surface Plasmon Resonance, LSPR)是以纳米金颗粒为检测基质的新一代SPR技术。区别于传统的SPR基于折射率的SPR角度的改变,LSPR技术检测的是纳米金颗粒表面分子层厚度的变化产生的光吸收峰的位移,当入射光子频率与金属纳米颗粒传导电子的整体震动频率相匹配时,纳米颗粒会对光子能量产生很强的吸收作用,发生局域表面等离子体共振现象。由于光波长的变化受环境影响小,对体积、温度、缓冲液折射率等变化干扰不敏感,因此LSPR技术具有不受温度及缓冲液折射率的变化影响,且可忽略的“bulk”效应,无需专用参照通道,检测更稳定和灵敏等优势。

薄膜干涉技术

薄膜干涉技术(Thin Film Interferometry, TFI)是通过采集、分析光学探针表面反射干涉光谱的信号变化来检测生物分子间相互作用的一种技术,薄膜干涉本质上是反射干涉光谱,最早由德国科学家发现。Gator Bio公司在第一代BLI技术的基础上进行了多次技术迭代,推出新一代BLI技术,大幅提升了检测灵敏度,并在2019年推出了首款仪器GatorPrime非标记生物分子分析仪。

除了非标记技术,微量热泳动技术和等温滴定技术在研究分子间相互作用中应用越来越多。

微量热泳动技术

微量热泳动(MicroScale Thermophoresis, MST)是通过检测分子在微观温度梯度场中的运动来分析生物分子间相互作用的一种技术。将荧光检测的精准性与热泳动的灵活性及灵敏度结合起来,由红外激光建立微观温度梯度场,通过荧光染料标记、荧光融合蛋白、色氨酸自发荧光等信号追踪,分子在微观温度梯度场中的定向移动就可以被探测和量化,通过记录这个变化来计算出两个相互作用的分子之间的Kd值等重要参数。因为能够在液体环境中直接检测分子间相互作用力,MST技术成功避免了固定样品带来的使用上的局限。

2010年底,德国NanoTemper公司创始人Dr. Stefan和 Dr. Philipp将MST测量生物溶液中蛋白-蛋白之间相互作用的研究成果发表在Nature杂志上,引起了很多科研人员的极大兴趣,随后NanoTemper公司基于MST技术开发的微量热泳动仪正式投入市场,并于2020年推出的新一代生物分子互作检测仪Monolith系列,提供更加简捷、快速并精准分析生物分子相互作用的分析方法。

NanoTemper 新一代生物分子互作检测仪 Monolith(点击查看)

等温滴定量热技术

等温滴定量热(Isothermal Titration Calorimetry, ITC)是一种是用于量化研究各种生物分子相互作用的一种技术,它可直接测量生物分子结合过程中释放或吸收的热量。ITC检测方式与化学反应中的酸碱滴定法相似,可以测定结合配偶体在自然状态下的亲和力,无需通过荧光标记或固定化技术对结合配偶体进行修饰。ITC技术通过测量结合过程中的热传递,就能够准确地确定结合常数 (KD)、反应化学量 (n)、焓 (ΔH) 、熵 (ΔS)和动力学数据(如酶促反应的Km和kcat)等重要参数。

ITC技术具有快速、准确、样品用量小、对反应体系的要求不高(如对体系的透光度、浑浊度、粘滞度要求不高)等优势,被广泛应用于生物及医药等相关领域。

商业化等温滴定量热仪最早出现在上世纪80年代后期,在过去的近30年中, ITC技术成为研究分子相互作用的常用方法之一。随着科学技术的发展,等温滴定量热仪将会更加灵敏、快速、易用。

除此之外,还有许多基于主流技术流派开发出的一些新的分支流派,比如HORIBA scientific将等离子体共振技术、成像技术和微阵列芯片技术进行结合研发出的SPRi-OpenPlex灵活式表面等离子体共振成像系统,可以一次获取百种生物分子相互作用的信息;美国Biosensing Instrument将光学显微镜与SPR技术相结合开发的SPRm200系统,专为观察和测量细胞膜表面蛋白和其他目标分子结合亲和力及动力学常数,为分子相互作用的研究开辟了新的前沿;荷兰KEI研发的扫描角SPR技术,采用变化频率为76Hz的扫描镜改变入射光角度的方法,使光线产生4000m°的变化范围,从而提供更精确的测量结果;加拿大Affinité Instruments基于SPR原理开发出新一代非标记分子相互作用分析仪P4SPR,具有极大的便携性,且可与其它仪器(HPLC,MS等)联合使用。

看到最后,相信大家对当前大分子相互作用仪的技术流派有了清晰的认识,但是心中也难免产生一丝丝疑惑,在纷繁复杂的品牌型号中,如何挑选到自己满意的大分子相互作用仪呢?敬请期待下篇——小编精选|大分子相互作用仪导购篇。(点击查看)

[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载

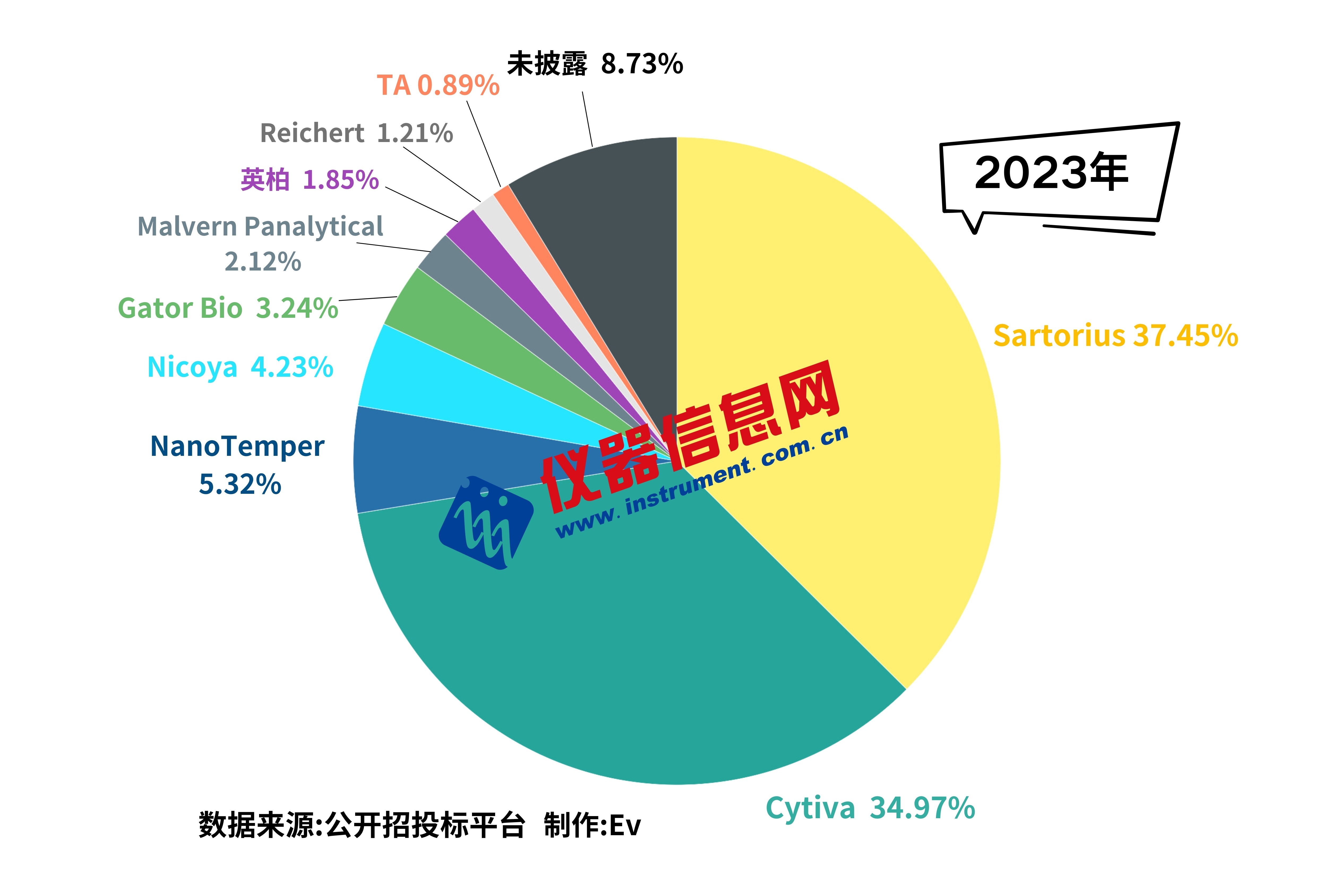

大规模设备更新|分子互作仪中标盘点:SPR vs BLI,孰强孰弱?

2024.03.29

视频回放|第二届“分子互作创新技术与前沿应用”网络研讨会成功召开(附Q&A合集)

2024.06.06

2024.05.31

2024.05.29

2024.05.23

版权与免责声明:

① 凡本网注明"来源:仪器信息网"的所有作品,版权均属于仪器信息网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:仪器信息网"。违者本网将追究相关法律责任。

② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为默认仪器信息网有权转载。

![]() 谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

打赏失败了~

评论成功+4积分

评论成功,积分获取达到限制

![]() 投票成功~

投票成功~

投票失败了~