一颗洋葱头

富镍三元层状材料NMC(LiNixMnyCo1−x−yO2,x>0.6)因具有能量密度高,成本低等优点成为锂离子电池中应用前景广阔的正极材料。但其较差的结构稳定性导致循环性能不理想,极大地限制了该类材料在的广泛应用。

目前商业化的富镍正极材料大多是由纳米级别一次颗粒团聚而成的几到十几微米左右的二次球型多晶材料。在实际使用时反复脱嵌锂过程中,尤其是在深度充放电中,由于一次颗粒各向异性的体积变化引起的机械应力会诱导NMC沿着内部晶界产生晶间裂纹,导致二次颗粒破碎而失去电化学活性,阻碍离子扩散和电子传输,引起电池性能衰退。这种正极材料体相行为已经受到研究者的广泛关注,但其中针对单个颗粒内部的充放电性能和内部裂纹形成与演变之间的关系一直难以窥探。

近年来,原位透射电子显微镜(in-situ TEM)表征手段已被广泛用于研究电池纳米电极材料中的电化学和力学之间关联耦合问题,并获得了原子尺度下耦合效应导致的表面相转变以及裂纹形成扩展的微观结构信息,加深了对电极材料失效机制的理解,但该方法研究的单体电极材料在百纳米厚度范围,引入的原位电化学反应也并不符合实际的电池工况环境(粘结剂/颗粒接触)。而原位扫描电子显微镜(in-situ SEM)兼具较大的样品安装空间,低损伤,对环境真空度要求低等优点,通过构建接近锂离子电池实际工况条件,可以在微纳米尺度原位观察块体电极在循环过程中的形貌和结构演变。

目前已经少量报道关于运用原位SEM技术研究锂离子电池电极块体结构变化的实验方法和结果,但是在接近锂离子电池实际工况条件下能够用到单颗粒电极行为的研究方法还未见报道。更重要的是,目前普遍认为二次颗粒级NMC内部裂纹的产生是性能衰退的主要原因之一,但是单颗粒NMC在电池循环中裂纹形成早期阶段以及扩展路径还未被直接观察到。

为了探究循环过程中富镍二次颗粒内部体相微结构的演变过程,近日,北京工业大学材料与制造学部张跃飞研究员和吕俊霞副研究员等人通过构建扫描电镜-电化学工作站联合测试系统,以LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2(NMC-811)正极为研究对象,开展了电池工况条件下的原位扫描电子显微学研究。

在纳米级分辨水平实时观察到了富镍正极NMC-811二次颗粒在充放电循环过程中内部微裂纹形成与扩展的演变过程,表征了不同电压窗口下正极材料裂纹的产生过程,发现了高电压充放电裂纹更容易形成,初始裂纹均形核于颗粒内部,并沿着晶界向外扩展。直接的实验证据研究表明NMC-811二次颗粒内部裂纹形成后随充放电循环次数呈现“生长-暂停-生长”的周期性扩展规律。这些结果在纳米分辨水平展示了层状正极材料充放电早期裂纹产生的全景图像,对进一步提升NMC-811的循环寿命提供了直接实验依据。

这项工作以题为“Real-Time Observation of Chemomechanical Breakdown in a Layered Nickel-Rich Oxide Cathode Realized by In Situ Scanning Electron Microscopy” 发表在国际顶级期刊ACS Energy Letters,IF:19。博士研究生程晓鹏为本文第一作者,共同第一作者为李永合博士(德国卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)洪堡博士后),其他主要参与作者曹天赐,吴睿,王明明均为北京工业大学在读博士生。

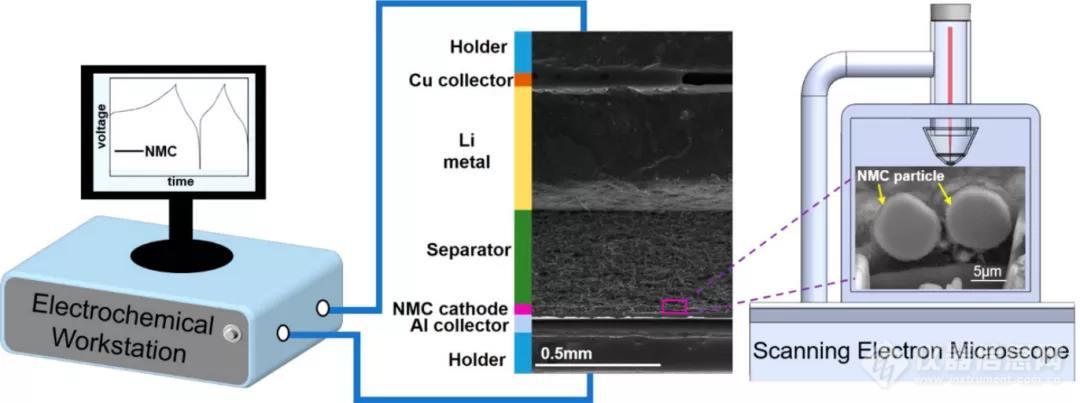

图1扫描电镜(SEM)-电化学工作站观察真实电池循环中单个富镍NMC-811正极颗粒内部变化的装置示意图。该原位电池结构和组成与真实扣式电池一致,包括锂负极,隔膜,和NMC正极。两侧的Cu和Al集流体通过特制接口连接到外部电化学工作站。为保持更加接近商业化电池的液态反应环境,采用饱和蒸汽压极低的离子液作为电解质,从而能够维持在电镜高真空环境中稳定传输锂离子。同时采用特制夹具固定电极施加压力,装置上方敞口,用于原位扫描观察形貌,颗粒截面通过聚焦离子束(FIB)技术切割制备得到。

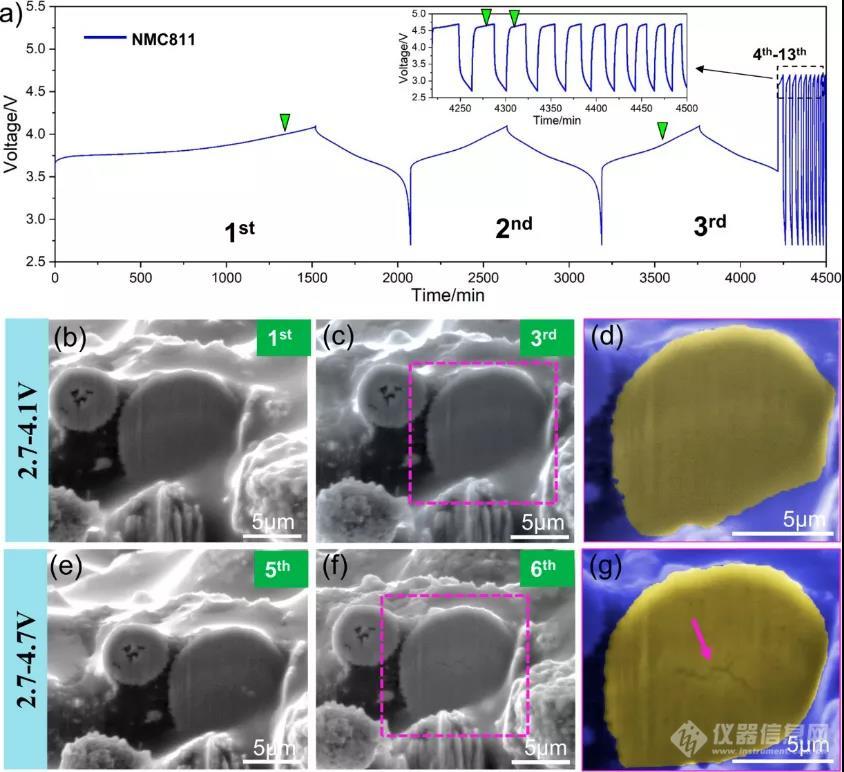

图2 (a) NMC-811电极恒流充放电曲线。(b-d) 在截止电压为4.1V时,充放电循环第1圈和第3圈时对应的颗粒截面SEM图像,显示低电压下循环近4000分钟,颗粒保持完好状态。(e-g) 将截止电压提高到4.7V,充放电循环第5圈和第6圈时对应的颗粒截面SEM图像,箭头指示将电压提高后循环过程中颗粒中心形成裂纹。

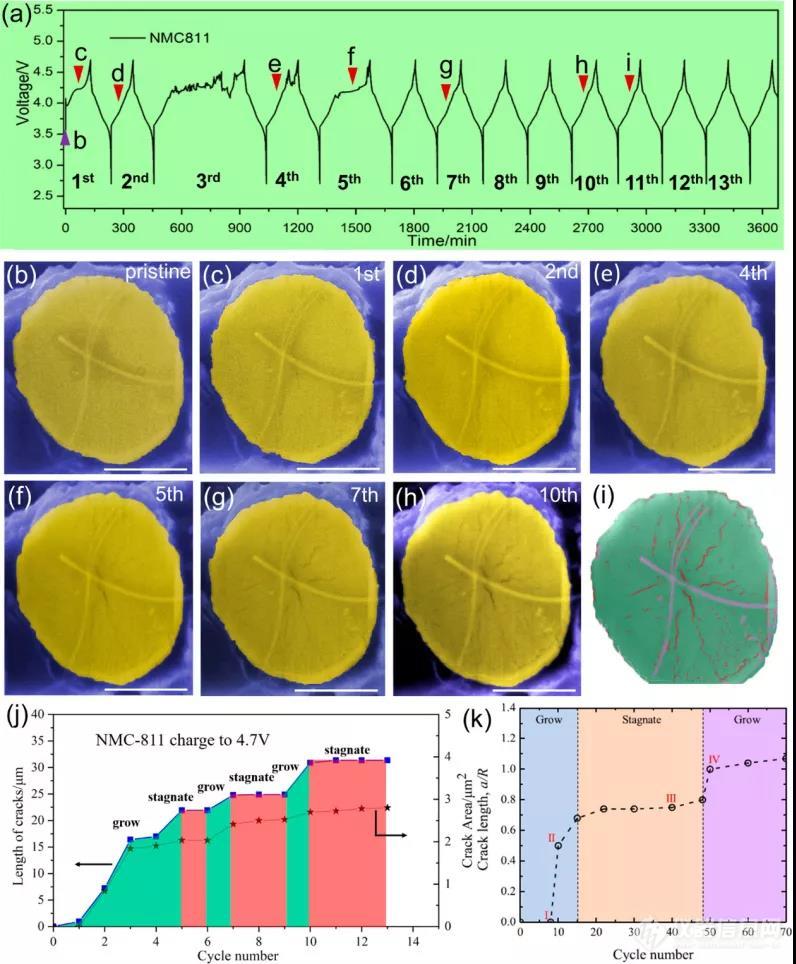

图3 在高截止电压4.7V下对NMC-811电极在循环过程中的原位观察。(a) 充放电曲线。(b-h) 不同充放电循环圈数下颗粒内部的SEM图像,对应(a)图中的箭头所示位置,比例尺为5µm。(i) 基于灰度直方图得到的分割图像,红色代表裂缝区域。(j) NMC-811二次颗粒内部形成的裂纹长度和总裂纹面积随循环次数变化关系。(k)电化学循环过程中NMC-811二次颗粒裂纹生长扩展的理论模拟结果。

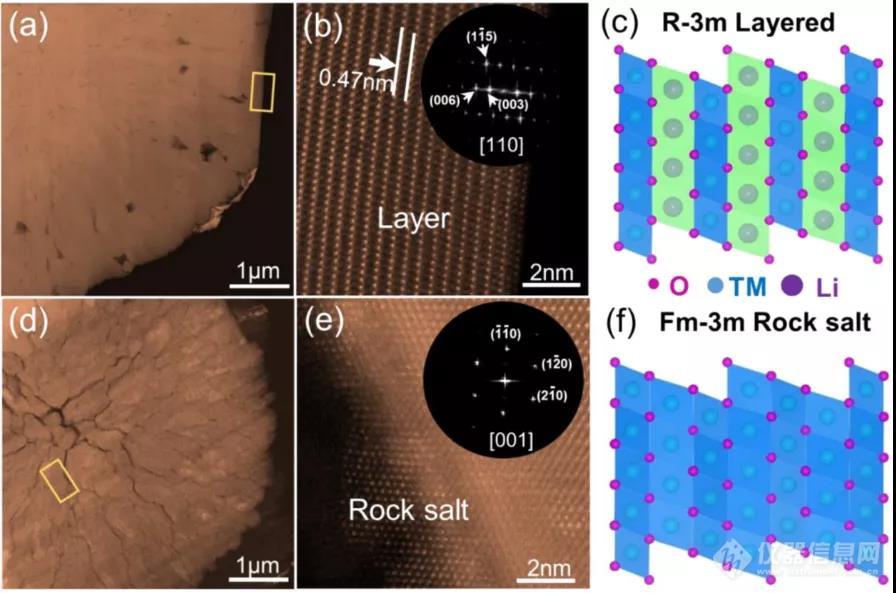

图4 (a,b,c) 初始NMC-811颗粒的HAADF-STEM表征以及层状结构的晶格示意图。(d,e,f) 在4.7 V下,循环10圈后NMC-811颗粒的HAADF-STEM表征以及岩盐石结构的晶格示意图。可以看到高电压循环后明显的树枝状裂纹出现在颗粒中心,并沿一次晶粒的晶界扩展。

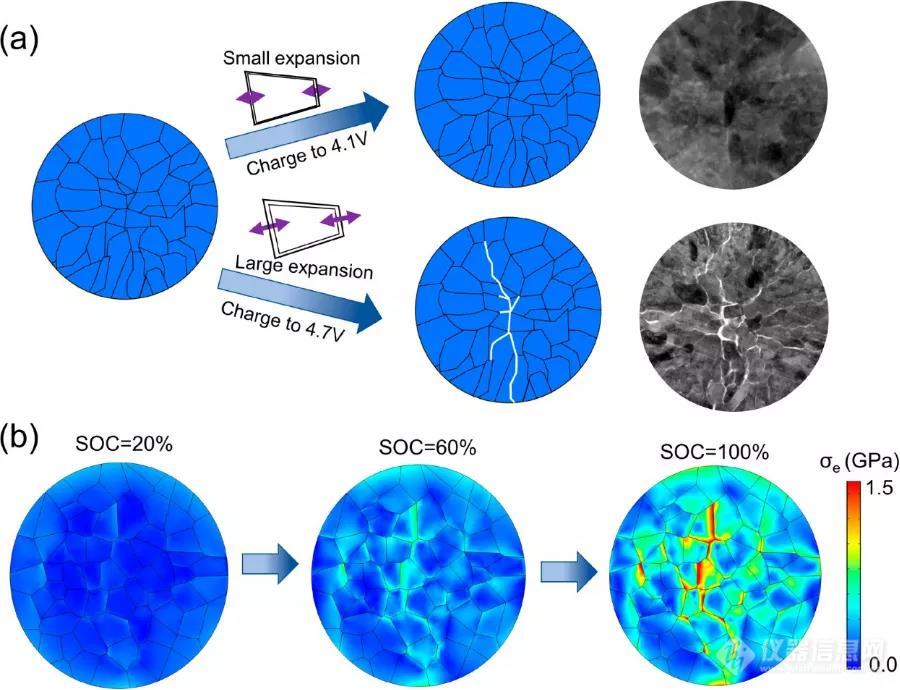

图5 (a) NMC-811二次颗粒在4.1V和4.7V截止电压下内部微观结构演变的示意图。(b) 有限元模拟不同荷电状态下的等效应力分布示意图。核心区域随机排列的晶粒之间产生相对较大的失配应变,使更高的应力集中在晶界。这种高集中应力(>1.5 Gpa)对于弱晶界很难维持,从而导致晶间裂纹的萌生和扩展。

充分理解电池材料中复杂的反应机制,才能有效促进开发高能量密度和长寿命的锂离子电池,在这里我们利用in-situ SEM先进表征手段对富镍正极材料的衰退机理进行了深入挖掘。通过在SEM中搭建接近工况条件的液态原位电池,以富镍正极NMC-811二次颗粒为研究对象,实现了单个NMC-811颗粒体相微结构变化的可视化观察,揭示了其内部电化学循环诱发力学失效引起的裂纹形成及扩展机制。

实验结果表明二次颗粒在循环过程中内部裂纹产生与电压窗口有着密切关系:在较低的循环电压 4.1 V 条件下,颗粒内部不易有微裂纹产生,然而将循环电压提高到 4.7 V,在循环的初期颗粒内部已经逐渐产生裂纹,并且裂纹从二次颗粒中心区域开始形成,逐渐延伸扩展到表面。有限元模拟结果表明颗粒内部核心区无序排列的晶粒之间会在晶界处产生相对较大应力集中,脱嵌锂过程中会诱导核心区域率先开裂,并在后续重复循环过程中扩散到整个颗粒。通过对裂纹长度和面积的统计,结果表明裂纹生长呈现“生长-暂停-生长”的机制,与理论模拟结果一致。进一步结合透射电镜测试表明在裂纹尖端处存在明显的阳离子混排,形成厚度约为10 nm相变层,是诱导裂纹的进一步扩展的主要原因。

该研究工作测试了锂离子电池体相失效的关键驱动因素,将进一步丰富对富镍三元正极材料在长循环过程中失效行为的认知。同时本工作构建的in-situ SEM-电化学工作站联合测试实验方法,可进一步推广到全固态电池,锂金属电池等体系中,可以在微纳米尺度定量化揭示在不同工况条件下相关材料的失效机制,为全面理解高性能电池材料的充放电工作机制提供重要的参考依据。

[来源:能源学人]

创新发展 产业共进——2021第十五届中国科学仪器发展年会圆满落幕!

2021.04.24

日程公布!iCEM 2024之扫描电镜/聚焦离子束显微镜技术与应用专场预告

2024.06.14

支持大型重型样品纳米级观察!日立高新新品发布:高分辨率肖特基场发射扫描电镜

2024.06.14

2024.06.13

专家揭晓!iCEM 2024之电镜开放共享平台及自主保障体系建设专场预告

2024.06.07

2024.05.29

版权与免责声明:

① 凡本网注明"来源:仪器信息网"的所有作品,版权均属于仪器信息网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:仪器信息网"。违者本网将追究相关法律责任。

② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为默认仪器信息网有权转载。

![]() 谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

打赏失败了~

评论成功+4积分

评论成功,积分获取达到限制

![]() 投票成功~

投票成功~

投票失败了~