愿历尽千帆,归来仍少年

近日,浙江大学生命科学学院程磊教授实验室基于前期工作和相关实验数据,就深层土壤对气候变化响应的理论基础和计算方法进行了深入探讨。该成果以技术评论的形式(technical comments),于2月23日刊登在国际学术期刊《科学》杂志上。

在夏天,人们通常有这样的体验:天气越热,喝水越多,出汗越多;我们看到身边的狗狗,也会吐着舌头,不停地呼哧呼哧喘气??

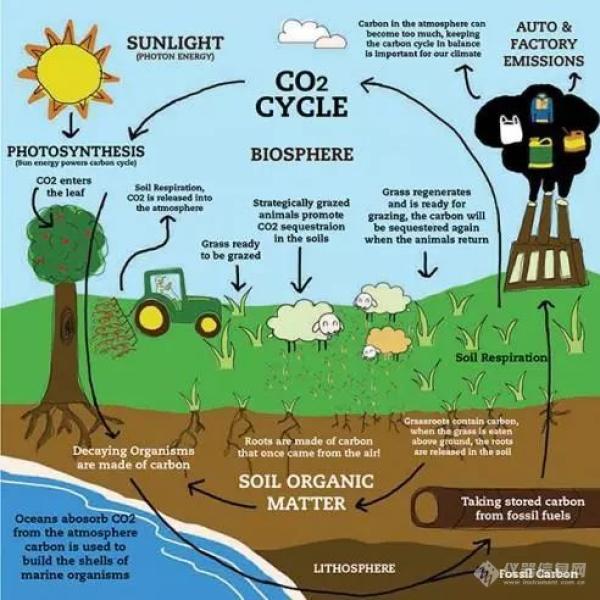

而在我们的土地,也和人一样,在全球变暖、气温升高的过程中,不断“喘气”——其中,占大部分的是我们熟悉的碳。

于是,就有悲观派说,要控制碳排放啦,因为气温升高,微生物代谢加快,碳排放会增加,全球变暖将进一步加剧;

也有乐观派说,没关系,微生物会帮助固定更多土壤中的碳,全球变暖没那么可怕??

那么,气候与土壤,一个“天”一个“地”,这两者有什么联系?来看浙江大学生命科学学院程磊教授实验室的研究。

打破已有数据“迷信”,创新计算方法

早在程磊实验室发表这篇技术评论之前,美国研究人员Hicks Pries 等已在《科学》发表封面文章(Hicks Pries et al. Science 355:1420),报道了人工增温条件下1m深度土壤CO2产生(主要为微生物呼吸),并估算了所有土壤深度微生物呼吸的温度敏感性——Q10的值。

Q10值表达的是温度每上升10 ℃微生物呼吸上升的倍数。这一温度敏感性值对于预测气候的模型是非常重要的参数。

但通过仔细分析原文数据,实验室研究人员发现,通过已有计算方法得出的Q10值之间有着比较大的差距,而这种误差会覆盖上下土层的差异,从而影响对气候变化的预测。

于是,实验室在研究中提出对Q10的计算方法进行改进,提出通过一个广义线性模型来计算并分析深层土壤二氧化碳产生的温度敏感性,进而解决了由于实验观测数据变异所导致的温度敏感性计算大幅偏离理论值的困扰。该实验室负责人表示,这有助于更精确揭示深层土壤对气候变化的响应强度,对于气候变化模型将深层土壤纳入考虑以预测未来气候变化有着重要的指导意义。

文章中还提出,深层土壤对气候变化响应的滞后效应(thermal lag)。由于全球气候系统处于动态变化之中,同时受土壤热传导率及土壤厚度等影响,导致底层土壤温度变化相对于表层土壤存在滞后效应。这一滞后效应的提出对于未来野外土壤升温实验有着重要的指导意义。

90后小伙儿破解计算难题,一作身份登上Science

凭借前沿的理论探讨,该实验室的成果获得了Science的认可。没有驳回,几乎没有修改,一投即中,这让博士生肖璟十分惊喜:“我以前从来没一作发过SCI论文,这是第一篇。”

在这个团队里,成员们常常有这样一个困惑:拿着问题去问老师,老师有时并不会直接告诉学生答案,反而会给他们一些文献,让他们自己去寻找答案。

“老师的阅读量非常大,我们往往能够在他推荐的文献中找到问题的答案,有时还会有意外的收获。”肖璟对老师很是“崇拜”,“老师尽量给每位博士生出国参会的机会,也让我们很感激。”此外,程老师还非常注重学生论文写作能力的锻炼。“老师一般是让学生先自己完成初稿,然后老师会修改一遍并写上详细的批注返回给学生,让学生确认并自己修改一次,再由老师修改,如此反反复复直到文稿满意为止。”

在导师程磊眼里,写论文还不是博士生培养的最终目的。“我们是要培养科学家。”

程磊表示,论文写作其实是升华的过程,学生通过站在科学前沿,将已有的零碎知识串联,并用逻辑的形式,提出问题,解决问题,继续学习,总结规律,展现研究,不断攀登科学高峰。

如今,这个由90后,甚至是95后组成的年轻团队,一直着力于研究微生物调控的土壤生态系统以及碳循环过程对气候变化的响应机制。在前期建立的微生物调控土壤碳循环对气候变化响应理论框架基础上 (Cheng et al. Science 337:1084),实验室通过结合野外大田实验、理论建模、大数据整合以及微生物功能基因组学,揭示了底层土壤碳循环对气候变暖响应的微生物学机制(Cheng et al. ISME Journal 11:1825),并进一步提出适时开展气候变化对深层乃至整层土壤影响的实验与理论研究的重要性,特别是在不同地点、不同生态系统的研究将有助于进一步在全球尺度上对土壤有机碳库的变化进行预测。但是,相关研究在理论和实验技术上均具有一定挑战性。

[来源:浙江大学]

2024.04.25

重磅出炉!12台仪器荣获“2023年度科学仪器行业优秀新品奖”

2024.04.18

分析仪器如何成为新质生产力?|ACCSI2024分析仪器创新应用场景探索论坛全日程

2024.04.16

2024.03.19

2024.03.14

版权与免责声明:

① 凡本网注明"来源:仪器信息网"的所有作品,版权均属于仪器信息网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:仪器信息网"。违者本网将追究相关法律责任。

② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为默认仪器信息网有权转载。

![]() 谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

打赏失败了~

评论成功+4积分

评论成功,积分获取达到限制

![]() 投票成功~

投票成功~

投票失败了~